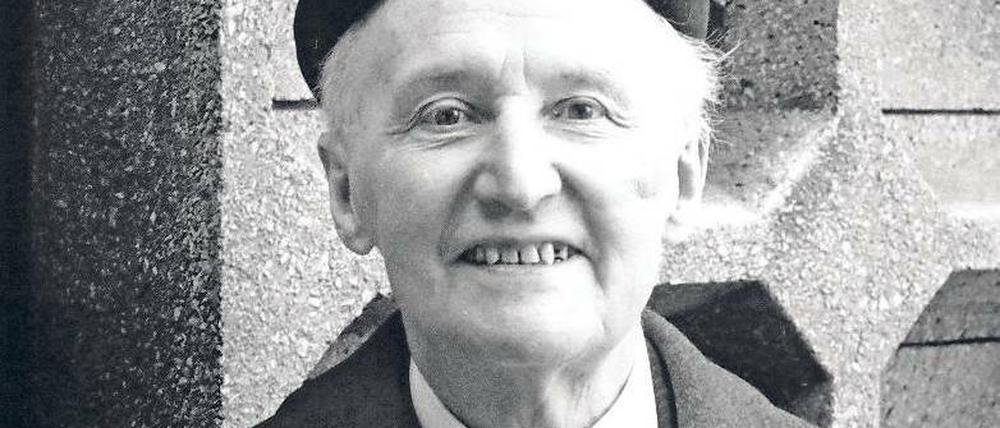

© epd

NS-Morde an Behinderten: „Ein Führerwort schafft kein Recht“

Der Brandenburger Richter Lothar Kreyssig stellte sich dem NS-Massenmord an Behinderten in den Weg. In der DDR gründete er die Aktion Sühnezeichen. Im Westen ist er fast vergessen

Stand:

Berlin/Frankfurt a.M. - Dieser Brief hätte sein Todesurteil sein können: Lothar Kreyssig, Vormundschaftsrichter in Brandenburg an der Havel, wendet sich am 8. Juli 1940 mit einem ungeheuerlichen Verdacht an seinen Vorgesetzten. Auf fünf Schreibmaschinen-Seiten erbittet Kreyssig beim Kammergerichtspräsidenten Aufklärung über die „Aktion T 4“, den geheim organisierten NS-Massenmord an behinderten Menschen.

Ohne eine Rechtsgrundlage würden im gesamten Reich kranke und behinderte Menschen getötet, stellt Kreyssig fest. Und macht zugleich klar, dass er unter keinen Umständen daran mitwirken werde.

Kreyssig (1898-1986) gilt als der einzige von 14 000 Richtern oder Staatsanwälten, der sich konsequent und frontal Hitlers Euthanasiebefehl widersetzte. Im Rückblick gleicht es einem Wunder, dass er zunächst nur beurlaubt, dann im Sommer 1942 mit 44 Jahren in den Ruhestand geschickt wurde. „Kreyssig verkannte seine gefährliche Lage nicht. Er versuchte inmitten der immer rechtsbrüchiger und menschenfeindlicher werdenden Verhältnisse anständig und gut zu sein“, urteilt Hans-Joachim Döring, Kreyssig-Biograf und Leiter des Magdeburger „Lothar-Kreyssig-Ökumene-Zentrums“.

„Recht ist, was dem deutschen Volke nützt. Im Namen dieser furchtbaren, von allen Hütern des Rechtes in Deutschland noch immer unwidersprochenen Lehre sind ganze Gebiete des Gemeinschaftslebens vom Rechte ausgenommen“, hielt Kreyssig in jenem Brief fest und nannte als rechtsfreie Räume „die Konzentrationslager und nun auch die Heil- und Pflegeanstalten“ – jene Stätten der von Hitler befohlenen Euthanasiemorde.

Kreyssig, der im Herbst 115 Jahre alt geworden wäre, kommt am 30. Oktober 1898 in Flöha in Sachsen als Sohn eines Getreidegroßhändlers und Spediteurs zur Welt und stirbt am 5. Juli 1986 in Bergisch Gladbach. Wohlbehütet und ohne besondere kirchliche Prägung wächst er auf. Standesgemäß studiert der junge Mann Jura in Leipzig. Zeitweise gehört er einer konservativ schlagenden Studentenverbindung an – der Schmiss, eine mächtige Narbe, zeichnet forthin sein „stilles und demütiges Gesicht“ (Döring).

1923 promoviert Kreyssig, wird Rechtsanwalt in Chemnitz, später Untersuchungsrichter am Landgericht. Seit 1924 ist der Jurist mit Johanna Charlotte Lederer verheiratet. Das Paar bekommt drei Kinder.

Über seine Hinwendung zum Glauben ist nicht viel bekannt. Der christliche Schriftsteller Jakob Lorber (1800-1864) brachte ihn offenbar zur Bibel. 1934 führt ihn sein Weg zur oppositionellen Bekennenden Kirche, für die er an mehreren Bekenntnissynoden teilnimmt - und dadurch früh ins Visier lokaler NS-Größen gerät.

Roland Freisler, damals Staatssekretär im Justizministerium, bestätigt Kreyssig im Juli 1940 den Massenmord an Behinderten. Kreyssig erfährt auch den Namen des Verantwortlichen: Philipp Bouhler, seit 1934 Chef der Reichskanzlei, ein NS-Funktionär der ersten Stunde.

Ohne zu zögern zeigt er Bouhler bei der Generalstaatsanwaltschaft Potsdam wegen Mordes an. Und Kreyssig untersagt den Leitern von sieben Landesheilanstalten seines Amtsbereichs, ohne seine Einwilligung die ihm anvertrauten entmündigten Patienten in die Tötungsanstalten zu verlegen.

Justizminister Franz Gürtner zitiert ihn zum Rapport. Er legt Kreyssig die Kopie des Ermächtigungsschreibens Hitlers vom 1. September 1939 vor – einzige Grundlage der „Aktion T 4“. Doch der zeigt sich unbeeindruckt: „Ein Führerwort schafft kein Recht.“ Kreyssig wird zwangsbeurlaubt und im Juli 1942 durch persönlichen Erlass Hitlers in den Ruhestand geschickt.

Fortan widmet er sich auf seinem Gut bei Brandenburg der ökologischen Landwirtschaft. Nach dem Krieg sieht Kreyssig seine Berufung in der kirchlichen Arbeit, unter anderem als Konsistorialpräsident der Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg. Er wird in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt, wird Präses der Synode der Evangelischen Kirche der Union.

Mit der ihm eigenen Beharrlichkeit treibt er die Aussöhnung mit den Juden und den östlichen Nachbarn voran, überzeugt, dass nur tätige Sühne als „Bringpflicht“ der Kriegsverursacher Versöhnung einleiten kann. Am 30. April 1958 ruft er mit bewegenden Worten auf der Spandauer Synode zur Gründung der „Aktion Sühnezeichen“ auf. 55 Jahre später haben über 10 000 junge Menschen im Ausland aktiv Friedensdienst geleistet – eine Erfolgsgeschichte.

„Sein Glauben versetzte keine Berge, aber überschritt Schwellen, die andere für unüberwindlich hielten“, sagt Döring über ihn. „Sein Handeln war Widerstand“, urteilt der Rechtshistoriker Helmut Kramer. „Sein Widerstehen wäre nicht denkbar gewesen ohne die Prägung durch einen unkorrumpierbaren christlichen Glauben.“

Döring, Hans-Joachim (Hrsg.): Lothar Kreyssig – Aufsätze, Autobiografie, Dokumente, EVA, Leipzig 2011, 226 S., 14,85 Euro.

Dirk Baas

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: