© dpa

Brandenburg: Stasi-Streetview

Trotz vieler Daten konnte der DDR-Geheimdienst die Polizei nicht unterwandern

Stand:

Berlin - Beim ersten Blick sind die Aufnahmen unspektakulär. Auf dem einen Foto ist eine Häuserreihe zu sehen, Asphalt, viele Käfer am Straßenrand. Auf dem anderen eine Kreuzung, Zebrastreifen, halb leerer Altbau, ein Lottoladen. Dann eine baumbeschattete Straße mit etlichen Pritschenwagen in Reih und Glied schräg am Bürgersteig. Auf dem nächsten Nachkriegs-Mietshäuser, eine Vorortstraße, schwarzer Mercedes, eine Telefonzelle.

Es wirkt wie Stasi-Streetview – die Art, wie das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) seit den 1970er-Jahren die Wege von 16 000 West-Polizisten samt Dienststellen, Wohnungen, Autos und Kfz-Kennzeichen dokumentierte. Das gigantische Foto-Konvolut war Teil eines Projektes zur Ausspähung der „bewaffneten Feindorganisation“: wobei Kriterien für die Verwendbarkeit diffus gehandhabt wurden. Man listete Amtszimmer der gegnerischen Ordnungskräfte mit Fensterposition sowie potenzielle Waffenlager auf, knipste eine grenznahe Putzfrau samt Kind ebenso wie einen Uniformträger, der sich aufgrund ewiger Sonnenbrille als operierender Agent geoutet hatte. Man forschte sechs Monate lang, welche Subversion hinter dem Akkordeonsgesang stecken mochte, mit dem Polizist Günther Thiede an der Grenzkontrollstelle Sonnenallee zum Abend des 8. Juli 1987 die Kollegen drüben grüßte. Dann las das MfS in einer West-Berliner Stadtteilzeitung, dass der kontaktfrohe Virtuose, den Maoris zum Ehrenbürger ernannt hatten, ein weltbekanntes Original war. Andere interne Kenntnisse wurden zielführender eingesetzt: Wenn West-Berlins Polizisten via Transit zur Fortbildungsakademie fuhren, konnten sie erleben, dass Ost-Grenzer ihnen zur eben bestandenen Prüfung gratulierten.

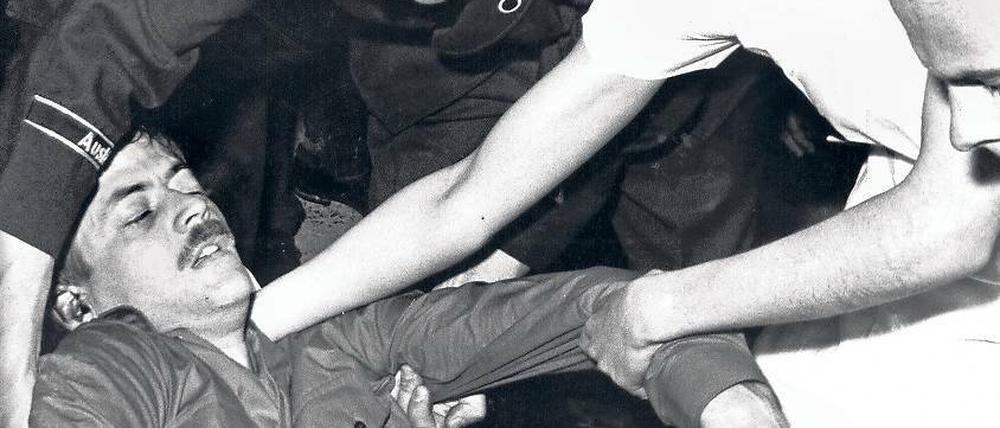

Unter dem Titel „Feindwärts der Mauer. Das MfS und die West-Berliner Polizei“ stellten Klaus Schroeder und Jochen Staadt vom Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität am Mittwoch im Polizeipräsidium ihre Recherchen vor. Der erste Teil ihrer Untersuchung – ausgelöst durch die Enthüllung, dass Karl-Heinz Kurras, der am 2. Juni 1967 als Staatsschutzbeamter Benno Ohnesorg erschoss, MfS-Spion und SED-Mitglied gewesen war – ist, auf 1950 bis 1972 bezogen, vor drei Jahren vorgestellt worden. Damals war für jenen Zeitraum von zehn bis 20 amtsintern operierenden Agenten die Rede gewesen; auch von der Kurras-Positionierung als „Ausnahmeerfolg“ der Stasi. Für 1972 bis 1989 stellt nun der Polizeipräsident fest: Das MfS habe sein Ziel verfehlt, Entscheidungen der West-Berliner Polizeiführung zu beeinflussen. Zugleich lobt Klaus Kandt sein Haus, das sich als einzige Behörde bundesweit einer riskanten Komplettaufarbeitung gestellt habe.

Nur noch elf West-Berliner Polizisten mögen der DDR in den letzten 16 Jahren dienen. Ihre IM-Namen lauten unter anderem Achmed, Candy, Gerhard Kurtz, Opel (ein Terrorbekämpfer) und Walter (der für Kooperation bei der Passkontrolle in Tegel über sieben Jahre nicht weniger als 229 190 DM kassiert). Die meisten Anwerbungen scheitern inzwischen; Überzeugungstäter sind schwerer zu finden, Kontakte zwischen hüben und drüben dünnen aus. Dafür gibt es mehr Observierer des Polizeiapparates von außen: rund 200. Das Fahndungssystem „Inpol“ wird geknackt und über 80 Prozent der West-Polizisten fast alles, vom Dienstplan bis zur privaten Erpressungsoption, zusammengetragen. Mit Agitationsblättern wie „Demokratische Polizei“ und die von der Stasi gefütterte Apo-Postille „Extra-Dienst“ will man die Behörde destabilisieren. All das, damit sie am bis 1988 immer wieder durchgespielten Eroberungstag X sofort ausgeschaltet werden kann.

Logistische Hilfe für den internationalen Terrorismus, Bombenkofferbau inklusive, soll dagegen einerseits der Bundesrepublik schaden, andererseits Anschläge in der DDR verhindern; um das wieder geheim zu halten, wird die Fahndung nach solchen Attentätern behindert. Vom Anschlag auf die Diskothek „La Belle“ (1986) hat das MfS nicht nur vorher gewusst: Ein IM begleitet den Terrortrupp nach West-Berlin (siehe Kasten).

Wie schützte sich die West-Polizei überhaupt? Und was hat all das unterm Strich der Stasi gebracht? Lächelnd antwortet der Forscher Schroeder: „Ich nehme an, man hat vielleicht verschlüsselt.“ Auch seine andere Antwort klingt wie ein Kommentar zur Gegenwart: „Es war alles umsonst, alles ist untergegangen, und ihre Daten sind geblieben.“ Thomas Lackmann

Meinung

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: