© dpa

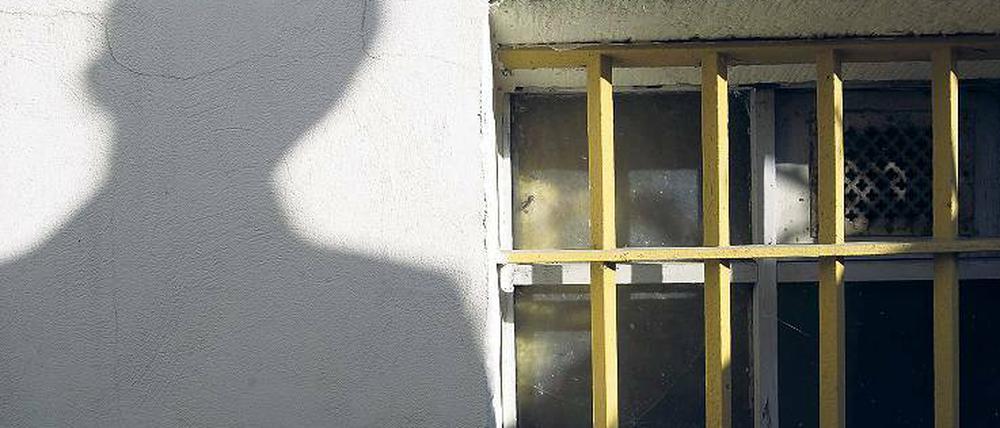

"Das Kombinat der Sonderheime in der DDR": Vom System ruhiggestellt

Zu DDR-Zeiten landeten als schwierig abgestempelte Mädchen oder Jungen in einem von vier Sonderheimen – alle lagen im heutigen Brandenburg. Sie sollten für den Staat wieder hingebogen werden.

Stand:

Potsdam - Mit dem Stempel „verhaltensgestört“ ist zu DDR-Zeiten das Schicksal von nicht wenigen Kindern und Jugendlichen nahezu besiegelt worden. Sie landeten zur sozialistischen Umerziehung in einem von vier Sonderheimen. Aus ihnen sollten wieder „vollwertige Mitglieder der DDR-Gesellschaft“ werden. Manche lebten fast unter Gefängnisbedingungen und erhielten Psychopharmaka als Therapieersatz. Anderen blieb das erspart.

„Mit dem heutigen Blick waren die Kinder vielleicht nur extrovertiert und hyperaktiv. Aus DDR-Sicht entsprachen sie nicht den Normen“, sagt der Leipziger Förderpädagoge Andreas Methner. In seinem Buch „Diagnose: verhaltensgestört. Das Kombinat der Sonderheime der DDR“ beleuchtet er ein bislang wenig aufgearbeitetes Kapitel der DDR-Heimerziehung. Er sucht nach den historischen Ursachen und beschreibt die Arbeitsweise der Sonderheime.

Mehr als eine halbe Million Kinder in DDR-Sonderheimen untergebracht

In der DDR waren zwischen 1949 und 1990 knapp eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Heimen untergebracht, darunter etwa 135 000 in Spezialeinrichtungen, die für besonders grausame Methoden der „Umerziehung“ bekannt waren. Dazu gehörte etwa der berüchtigte Jugendwerkhof in Torgau. Etwa 5000 Mädchen und Jungen wurden in die Sonderheime gesteckt.

Dorthin kamen Kinder und Jugendliche, mit denen sich andere Heime überfordert sahen. Pädagogische Maßnahmen oder Therapie: Fehlanzeige. Methner beschreibt das in den Heimen herrschende strenge Regime mit durchgeplantem Tagesablauf. Laut einer in dem Buch aufgeführten Statistik aus DDR-Zeiten wurden 1980/81 etwa 62 Prozent der Jugendlichen in den Sonderheimen mit Medikamenten behandelt. „Ich komme mir vor wie ein Schluckautomat“, berichtete ein Betroffener dem Autor.

Vier Heime in Brandenburg

1964 entstand eine eigenartige Konstruktion mit dem verwirrenden Namen „Kombinat der Sonderheime für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische Therapie“. Hier wurden vier Einrichtungen zusammengefasst, alle rund um Berlin im heutigen Brandenburg: in Werftpfuhl, Borgsdorf, Bollersdorf und Groß Köris. 1987 wurde das Konstrukt Kombinat aufgelöst, die Heime blieben bestehen.

„Die individuelle Erziehung spielte keine Rolle“, sagt Silvana Hilliger von der Brandenburger Landesstelle zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Die Behörde hat das Buch herausgegeben.

Viele Betroffene leiden noch heute

Im Bundesarchiv und in verschiedenen Archiven sichtete Methner meterweise Akten. „Oft waren sie aber lückenhaft“, berichtet der 33-Jährige, der an einer Förderschule unterrichtet. Die Kinder und Jugendlichen blieben im Durchschnitt zwei bis drei Jahre. Sie seien zwar untersucht worden. „Aus wissenschaftlicher Sicht fehlen aber klare Diagnosen“, sagt Methner. „Kinder, die besondere Zuwendung benötigt hätten, waren dem Gruppenzwang unterworfen“, sagt Hilliger. Sie wurden diszipliniert. „Ruhigstellende Medikamente, oft Psychopharmaka, wurden eingesetzt, auch wenn kein psychiatrisches Gutachten dafür vorlag“, sagt sie. Die Kinder wurden anschließend häufig an andere Spezialheime weitergereicht. „Viele Betroffene leiden noch heute“, sagt Methner.

Die Zustände damals werden als katastrophal geschildert. Es gebe aber Ehemalige, die keine schlechten Erinnerungen haben. „Es gab auch Erzieher, die sich um die Kinder bemühten“, sagt er über Gespräche mit Ex-Heimkindern.

Ehemalige DDR-Heimkinder: 4300 Anträge in Brandenburg

Vor knapp einem Jahr ist der Fonds für ehemalige DDR-Heimkinder vom Bund auf 364 Millionen Euro aufgestockt worden. Das Geld soll Betroffenen bei der Bewältigung von Folgeschäden helfen. Bislang sind allein in Brandenburg etwa 4300 Anträge gestellt worden. Nach Angaben von Hilliger sind darunter etwa zwei Prozent, die im damaligen „Kombinat“ untergebracht waren. Besonders wichtig sei für die ehemaligen Heimkinder, in den Beratungsstellen Ansprechpartner zu finden. „Sie hören zu und sind an der Lebensgeschichte interessiert“, sagt sie.

Die vier ehemaligen Sonderheime übernahm nach der Wende das Brandenburger Bildungsministerium. Anschließend gingen sie an freie Träger. Heute sind dort Bildungsstätten oder gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht.

Am heutigen Dienstag wird in Potsdam, 18 Uhr, Breite Straße 9 a, das Buch „Diagnose: verhaltensgestört. Das Kombinat der Sonderheime in der DDR“ präsentiert, das sich mit der Geschichte und der Pädagogik dieser in der DDR einzigen Jugendhilfeeinrichtung für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische Therapie beschäftigt. Gezeigt wird auch ein Auszug aus dem Film „Schutzlos ausgeliefert. DDR-Heimkinder erzählen“. Das Buch wird am Ende der Veranstaltung kostenfrei abgegeben. (dpa)

Gudrun Janicke

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: