© Marc Tirl/dpa

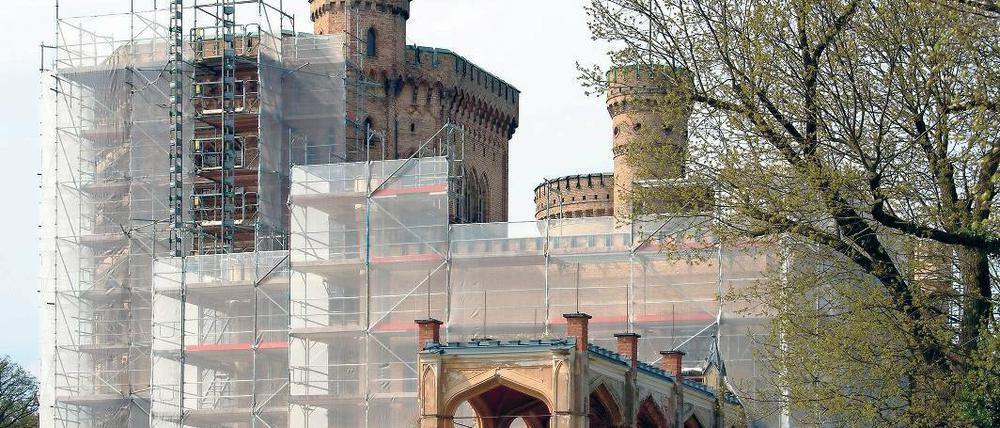

Landeshauptstadt: Die eingehüllte Sommerfrische

Bis 2015 werden Dach und Fassade des Schlosses Babelsberg saniert. Ob die Residenz Wilhelms I. einen Anstrich bekommt, ist aber noch offen

Stand:

Babelsberg - Noch bröckelt der Putz, aber in drei Jahren könnte das lange vernachlässigte Schloss Babelsberg zu einem neuen Touristenmagneten in Potsdam werden. Nach jahrelanger Vorplanung hat am Montag die Hüllensanierung des Schlosses Babelsberg begonnen.

Ab 2015 soll das Schloss, eines der bedeutendsten neugotischen Bauwerke in Deutschland, wieder in kaiserzeitlicher Pracht zu erleben sein. 9,7 Millionen Euro wendet die Schlösserstiftung dafür auf, der Großteil stammt aus dem Masterplan zur Rettung bedrohter Preußen- schlösser, für den der Bund, Berlin und Brandenburg insgesamt 155 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Generalplaner Achim Krekeler aus der Stadt Brandenburg muss in den nächsten zwei bis drei Jahren die Arbeit von 40 Spezialfirmen koordinieren, die an der Hüllensanierung beteiligt sein werden. „Die Aufgabe ist mindestens genauso schwer, wie einen Flughafen zu bauen“, sagte Krekeler in Anspielung auf das BER-Debakel. Der Bauablaufplan ist kompliziert: Die Restauratoren müssten sich von oben nach unten durcharbeiten, so Krekeler. Erst wenn jeder Vorsprung und jedes kleine Dach oben saniert sei, könnten die Restauratoren unten weiterarbeiten. Die Topografie des 160 bis 170 Jahre alten Kunstwerks, das noch nie restauriert worden sei, stelle besonders hohe Anforderungen. Allein 14 Metallgewerke sind für die Zink-, Kupfer- und Bronzearbeiten zuständig. Hunderte Fenster, jedes einzelne mit einer eigenen Schadensdiagnose, müsse in einen originalgetreuen Zustand versetzt sowie die hundert Meter langen Gusseisenbrüstungen auf den Terrassen wiederhergestellt werden. In den Dächern gehe es neben Zimmerarbeiten um Holzschutz-Dekontamination, am gesamten Bau um die Restaurierung des Mauerwerks. Und auch an die energetische Sanierung müsse gedacht werden.

Nach Abschluss der Arbeiten könnten die Besucher laut Krekeler ein „authentisch restauriertes Denkmal“ erleben, an dem die Spuren der Vergangenheit nicht vollständig geglättet seien. Alle derzeit gesperrten Terrassen können dann wieder betreten werden und der 1863 errichtete Städtebrunnen werde wieder funktionieren. Dem Brunnen fehlt derzeit die zentrale Figur des Dombaumeisters Gerhardt van Ryle. Das Bildwerk kann aber dank einer Spende als Kopie wieder aufgestellt werden.

Laut Stiftungs-Generaldirektor Hartmut Dorgerloh stehe das Schloss Babelsberg wie kein zweites Bauwerk für die Epoche Wilhelms I. und für den Aufstieg des Reichs zur imperialen Größe. Friedrich Wilhelm III. erteilte seinem zweitältesten Sohn Wilhelm 1833 die Genehmigung zum Bau einer Sommerfrische auf dem Babelsberg. Im selben Jahr legte Peter Joseph Lenné seine Pläne für den Park vor, Friedrich Schinkel erhielt den Auftrag für das Schloss. Auf Betreiben von Kronprinzessin Augusta wurde Lenné später wegen nicht funktionierender Bewässerung rausgeschmissen, wie Dorgerloh es ausdrückte. Fürst Pückler-Muskau vollendete den Park. Zwischen 1844 und 1849 bauten Ludwig Persius und Johann Heinrich Strack das Schloss fertig.

Welchen Anblick das Schloss nach seiner Sanierung bieten wird, ist noch nicht entschieden. Ursprünglich waren die Ziegel des Bauwerks mit einer Kalkschlämme gestrichen, die das Landesdenkmalamt gern wieder an der Fassade sähe. Die Schlösserstiftung will nicht zuletzt aus Kostengründen – der Anstrich schlüge mit rund 400 000 Euro zu Buche – lieber darauf verzichten. Laut Masterplan-Projektleiter Ayhan Ayrilmaz soll eine Probe die Entscheidung bringen: Ein Teil der Fassade wird zunächst nur gereinigt und dann abgerüstet. Im Spätherbst soll das Ergebnis von der Glienicker Brücke aus auf seine Fernwirkung hin begutachtet werden. Dann gibt es ein Votum.

Nach der Schlosshülle will die Stiftung auch die 98 Innenräume sanieren, allerdings fehlen dafür noch die finanziellen Mittel. Nicht alle Räume werden indes besichtigt werden können. Dorgerloh hofft, dass wenigstens die „Beletage“, der Wohnbereich von Wilhelm und Augusta, öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Günter Schenke

Günter Schenke

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: