© dpa

Sport: „Die langen Fußballer sind Ruderer“

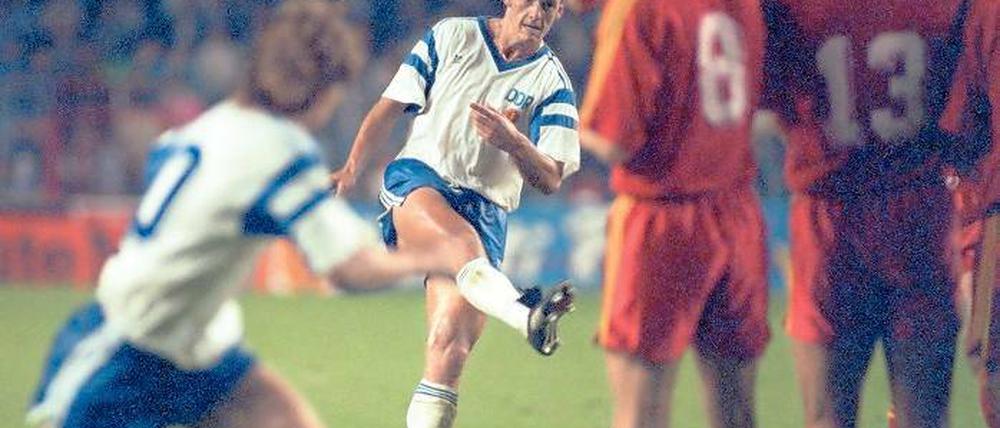

Ein Forschungsprojekt geht der Frage nach, warum der DDR-Fußball im Vergleich zum westdeutschen weniger erfolgreich war, aber dennoch eine starke Identifikationskraft hatte

Stand:

Warum war der DDR-Fußball nicht so erfolgreich, obwohl nach der Wende Spieler wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten oder Thomas Doll zu Top-Stars der Bundesliga wurden? Diese und andere Antworten zur Geschichte des DDR-Fußball erforschen jetzt die beiden Historiker Jutta Braun und Michael Barsuhn. Den Auftrag für die wissenschaftliche Nachspielzeit bekamen sie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Unser Interesse hatten wir schon lange bekundet, doch es hat einige Zeit gedauert“, sagte Barsuhn vom Zentrum deutsche Sportgeschichte (ZdS) am Dienstag auf PNN-Anfrage. Bis tatsächlich ein Forschungsauftrag formuliert war, „waren einige dicke Bretter zu bohren“, sagt er. Dabei sei es nur selbstverständlich und folgerichtig, sich dem DDR-Fußball zu widmen, nachdem die Forschung das Fußball-Kapitel im Nationalsozialismus bereits aufgearbeitet hat.

„Mehr als 20 Jahre nach dem Mauerfall wird der vereinte deutsche Fußball in der öffentlichen Wahrnehmung fast ausschließlich in der westdeutschen Tradition gesehen. Dabei gab es über 40 Jahre einen eigenständigen Fußball im Osten“, sagt Jutta Braun, die sich über die neue Forschungs-Spielwiese freut. Die Historikerin berät auch das entstehende Deutsche Fußballmuseum in Dortmund.

Ein Forschungsansatz werde laut Barsuhn der Aspekt sein, dass der Fußball in der DDR verglichen mit dem im Westen nicht so erfolgreich war. „Unsere Hypothese ist, dass dies am gesellschaftlich-politischen System lag, das aus sportlicher Sicht ganz klar auf Erfolge bei Olympischen Spielen ausgerichtet war. Und da war Fußball nicht so attraktiv, weil es da maximal eine Medaille zu gewinnen gab“, so Barsuhn. Gestützt wird die These auf einen Satz des einstigen Fußballers Lothar Kurbjuweit, der 1985 als junger Trainer von Carl Zeiss Jena sagte: „Die langen Fußballer sind bei uns Ruderer.“ Was vor 30 Jahren eine pointierte Meinungsäußerung über die gängige Rekrutierung der DDR-Sportler war, ist für die Historiker heute ein spannender Forschungsansatz: „Dem müssen wir nachgehen“, sagt Barsuhn.

Einem zweiten Aspekt, dem sich die Wissenschaftler widmen wollen, sind Spielertransfers. „Die hat es in der DDR faktisch nicht gegeben“, so der Forscher, was den Fußball im Osten geschwächt habe, weil ihm neue Reize und die Bereicherung durch Austausch und Wechsel gefehlt haben.

Doch neben den Unterschieden gebe es auch große Ähnlichkeiten. „In der regionalen Betrachtung ergibt sich eine sehr starke, identitätsstiftende Kraft durch den Fußball“, so Barsuhn. Gerade die Betriebssportgemeinschaften (BSG) seien zunächst staatlich konstruierte Gebilde gewesen, die aber vor allem dann viel Zuspruch erfahren haben, wenn es um Fußball ging. Daher wollen sich die Historiker bei ihrer Arbeit die Entwicklung einer BSG genau anschauen. Dabei sind die Wissenschaftler offen, welche Zeitzeugen und Quellen sich während der zweijährigen Forschungsarbeit anbieten beziehungsweise auftun. „Natürlich haben wir unsere Ansätze, auf die wir aber nicht ausschließlich festgelegt sind“, so Barsuhn.

„Wir sind gespannt auf die Erkenntnisse der Historiker, die sicher auch über den Fußball hinaus Interesse auslösen werden“, sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach nach der Vergabe des Forschungsauftrages.

Für ihre Projektarbeit arbeiten Braun und Barsuhn eng mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) zusammen. „Diese Verbindung ist uns sehr wichtig und hilfreich, weil wir viele Ressourcen bündeln können“, sagt Barsuhn. Eine der jüngsten Forschungsarbeiten der beiden Historiker ist aktuell im Potsdamer Landtag zu sehen: „Sportveräter“ widmet sich der Geschichte einstiger Ost-Sportler, die aus der DDR gefohen sind. mit dpa

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: