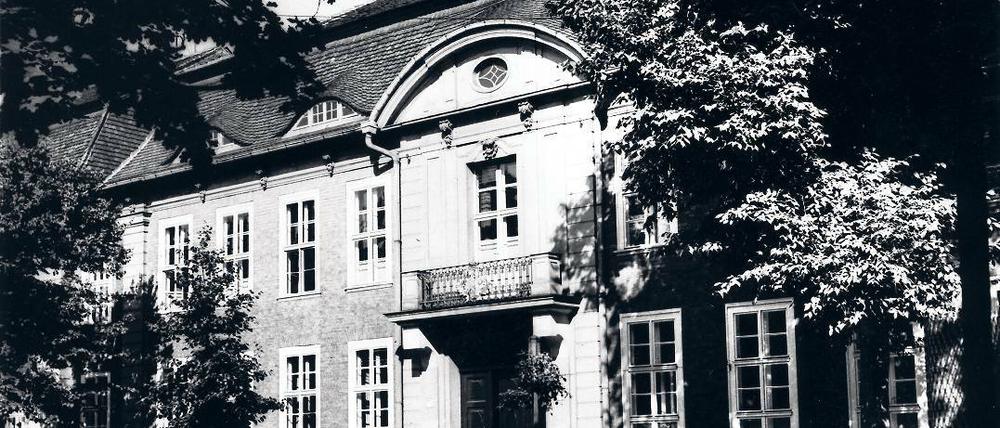

© Potsdam Museum

Landeshauptstadt: Lückenschluss in der Lindenstraße

Das Konzept für die Dauerausstellung über die NS-Zeit steht. Am Mittwoch soll es vorgestellt werden

Stand:

Innenstadt - Im Mai 2013 könnte die Gedenkstätte in der Lindenstraße 54/55 endlich komplett sein. Dann soll das neue Ausstellungsmodul über die NS-Zeit den Besuchern gezeigt werden. Das Konzept dafür steht und soll am kommenden Mittwoch, dem 17. Oktober, präsentiert werden. Annemone Christians wird den neuen Teil der Dauerausstellung ab 19 Uhr in den Räumen der Gedenkstätte öffentlich vorstellen. Am Freitag gab es erste Einblicke vor Pressevertretern.

Das neue Ausstellungsmodul soll im Erdgeschoss des ehemaligen Gefängnistrakts und in zwei Räumen des ehemaligen Gerichtsgebäudes in der Lindenstraße untergebracht werden. Insgesamt sollen zwölf Räume für die Dauerausstellung zur Geschichte des Hauses zwischen 1933 und 1945 genutzt werden. In den beklemmend engen Zellen im einstigen Gefängnistrakt soll über die Schicksale von Opfern der nationalsozialistischen Willkürjustiz informiert werden. In den Räumen des ehemaligen Gerichtsgebäudes soll das Erbgesundheitsgericht Thema sein. Daneben wird dargestellt, welche Bedeutung Potsdam in der Nazizeit hatte. Außerdem wird gezeigt, wie das Amtsgericht als Teil der NS-Justiz funktionierte. Neben den Schicksalen von Opfern soll auch über die Biographien von Tätern informiert werden.

Auf Schautafeln im Treppenhaus am Übergang zum Zellentrakt soll die Geschichte des sogenannten Volksgerichtshofes erläutert werden. Den Abschluss der Ausstellung bildet eine Gedenkzelle. Hier wird das Andenken der Widerstandskämpfer gewürdigt, die vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurden. Dieser war ab 1943 teilweise und nach der Zerstörung des ursprünglichen Gebäudes in Berlin ab Februar 1945 ganz nach Potsdam umgezogen. Während der Prozesse wurden die Angeklagten in der Lindenstraße gefangen gehalten.

Mit der neuen Ausstellung vervollständige sich die Geschichte von politischer Gewalt im 20. Jahrhundert an einem authentischen Ort, so Thomas Schaarschmidt vom Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF). Die Gedenkstätte erinnert künftig an die Opfer von NS-Diktatur, der sowjetischen Besatzungsmacht und der SED-Diktatur. Eine derart komplexe Vergangenheit besitze kaum eine andere Gedenkstätte. Auch für die Zeit der Naziherrschaft sei der Ort von herausragender Bedeutung, weil er gleichzeitig Haftort, Gerichtsort der politischen Justiz und als Sitz des Erbgesundheitsgerichts Teil der Umsetzung der Rassenideologie war.

Für das neue Ausstellungsmodul wurden Hunderte Akten aus dem Landes- und dem Bundesarchiv untersucht. Ein Zeitzeuge konnte persönlich befragt werden. Außerdem wurde mit Nachkommen von Inhaftierten gesprochen. Die Forschungsarbeit begann bereits 2007 mit einem von der Europäischen Union für ein Jahr geförderten Projekt zum Erbgesundheitsgericht. Wegen Personal- und Geldmangel gab es jedoch Verzögerungen. Zuletzt gab es im vergangenen Jahr eine Unterstützung von 600 000 Euro vom brandenburgischen Wissenschaftsministerium. Damit wurde das Gebäude an die Brandschutzvorschriften angepasst und die Sanitäranlagen erneuert. Außerdem ist der Zugang zu den Ausstellungsräumen barrierefrei ausgebaut. Die Kosten von 600 000 Euro für die 4,5 Stellen zum Betrieb der Ausstellung sollen sich Stadt und Land künftig teilen. Im Winter soll die Stadtverordnetenversammlung darüber abstimmen. Die bisher einzige befristete Stelle, die über Forschungsmittel finanziert wird, läuft im Juni 2013 aus.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: