© AWI

Homepage: „Mehr Energie, als wir jemals brauchen“

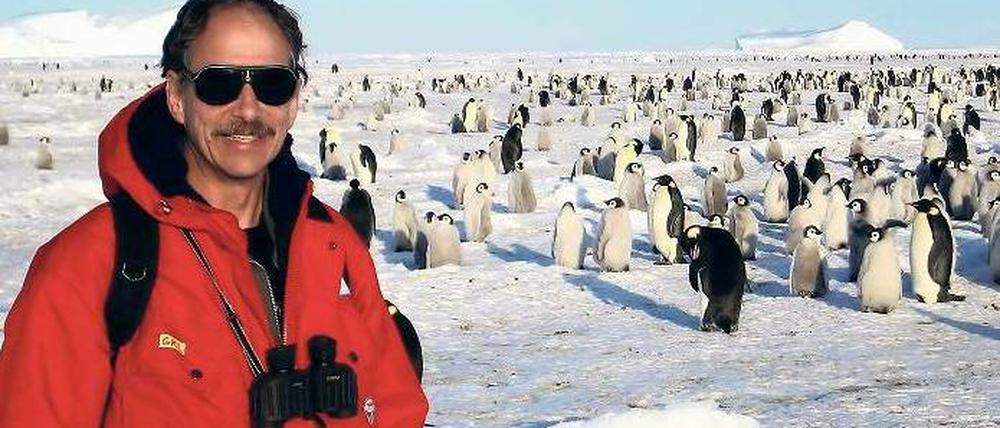

Strahlungsforscher Gert König-Langlo über das Potenzial der Sonne, ihren Einfluss auf das Klima und die Sicht der Klimaskeptiker

Stand:

Herr König-Langlo, ist die Sonne die Lösung der Energiefrage?

Die Sonne hat noch reichlich Energiemengen, die nicht von den Menschen genutzt werden. Die Energie, die von der Sonne auf eine senkrechte Fläche am Außenrand der Atmosphäre fällt, sind 1360 Watt pro Quadratmeter. Das ist ein Vielfaches der gesamten Energie, die die Menschheit jemals braucht. Bereits ein sehr kleiner Bruchteil der Erdoberfläche würde ausreichen, um ausreichend Sonnenstrahlen für den weltweiten Energiebedarf zu erhalten. Die Natur nutzt dieses Potenzial sehr wohl, der Mensch beginnt erst damit.

Aber?

Wir müssten die richtigen Technologien entwickeln, um diese Energiemenge aus den Sonnenstrahlen zu generieren und zu verteilen. Und wir müssten auch ein anderes Verständnis zum Energiekonsum entwickeln. Man sollte bedenken, dass die Biologie es schafft, mit der Sonneneinstrahlung alle Kreisläufe zu betreiben. Der Menschheit ist das heute nur zu einem Bruchteil gelungen. Deshalb sind wir gezwungen, in den Keller zu greifen und die Energiereserven aufzubrauchen. Das ist einfach dumm. Aber die Menschen sind nicht so dumm. Wir haben schon einige Schritte geschafft. Hier müssen wir weitergehen, denn eine andere Lösung gibt es nicht. Wir können nicht immer nur von der Energie der Vergangenheit leben.

Sie haben herausgefunden, dass an einem sonnigen Tag mit Wolken mehr Sonnenstrahlung in Photovoltaikanlagen ankommt als bei wolkenlosem Himmel. Das müssen Sie erklären.

Dahinter steckt ein relativ einfacher Zusammenhang. Bei blauem Himmel ist nur die Sonne relativ hell, der Himmel ist dunkler. Wenn man aber an einer anderen Stelle eine Wolke hat, dann wird der Gesamthimmel durch die Lichtreflektion an der Wolke heller. Das geht im Durchschnitt allerdings schnell wieder verloren, wenn eine Wolke vor die Sonne zieht, wird es dunkler. Mittelwerte zeigen diesen Effekt also nicht. Wir messen allerdings minütlich und bilden innerhalb der Minute Statistikwerte. Wir erfassen also auch diese extremen Ausschläge zwischendurch.

Was nutzt diese Erkenntnis?

Das kann für die Photovoltaik sehr wichtig sein. Wenn eine Photozelle im Schatten war, ist sie erst einmal kalt. Wenn dann besonders hohe Strahlung einfällt, hat sie einen sehr hohen Wirkungsgrad. Eine bis zu 30 Prozent höhere Stromausbeute ist möglich. Viele Anlagen konnten diesen zusätzlichen Strom bislang aber gar nicht verarbeiten, weil sie dazu nicht ausgelegt waren. Die bisherigen Daten hatten diesen Effekt nicht abgebildet. Hier könnte die Photovoltaikbranche mit unseren Daten einen wirklichen Fortschritt machen.

Photovoltaik ist aber nicht Ihr eigentliches Thema.

Wir haben die Strahlungsforschung vor 20 Jahren begonnen, um Daten für die Klimaforschung zu erhalten. Die Photovoltaik-Branche ist nun auf uns aufmerksam geworden, weil wir so genaue Daten haben. Die nehmen wir als Trittbrettfahrer gerne mit.

Was sagt uns die Sonneneinstrahlung über das Klima?

Die Strahlung bestimmt sozusagen das Klima. Das Wort Klima bedeutet Neigung, es beschreibt die Neigung der Sonne zur Erdoberfläche. In den niedrigeren Breiten um den Äquator ist diese Neigung gering. Dort haben wir eine senkrechte Einstrahlung, es wird sehr heiß. In den polaren Regionen haben wir eine schleifende Neigung, was sehr kalt bedeutet. Die solare Einstrahlung wird in Teilen ins Weltall zurückreflektiert, der Rest erwärmt die Erde. Die strahlt entsprechend ihrer Erwärmung Wärmestrahlung aus, welche jedoch von Wolken und Treibhausgasen wie Kohlendioxid nicht durchgelassen wird. Die Wärme kommt als Gegenstrahlung zurück. Hier sind wir bei der Klimadebatte, diese Gegenstrahlung wird durch CO2 verändert.

Wie messen Sie das Sonnenlicht?

Das Licht ist nur ein Teil der Strahlung der Sonne. Von der Sonne kommt ein noch viel breiteres Spektrum, das nennen wir solare oder auch kurzwellige Strahlung. Diese kurzwellige Strahlung wird auf der Erde in Wärmestrahlung umgewandelt, die langwellige Strahlung. Wir messen die kurzwellige Einstrahlung und die reflektierte kurzwellige Ausstrahlung sowie die ausgehende langwellige Wärmestrahlung. Hinzu kommt die langwellige Gegenstrahlung, die durch die Atmosphäre wieder zurückgestrahlt wird und so einen Treibhauseffekt erzeugt. Diese vier Komponenten werden in unserem Netzwerk so exakt wie möglich erfasst.

Welche Rolle spielen die Schwankungen der Sonnenaktivität?

Wir nehmen die einfallenden Sonnenstrahlen am oberen Rand der Atmosphäre als weitgehend konstant an. Die Änderungen der solaren Einstrahlung durch veränderte Sonnenaktivität sind relativ gering. Eine kleine Wolke macht viel mehr aus. Natürlich müssen wir Änderungen der Energiequelle Sonne in unsere Daten mit einbeziehen. Aber im Moment ändert der Mensch durch seine Einflüsse – andere Bodennutzung und Erhöhung von CO2-Emissionen – allerdings deutlich mehr als die natürliche Änderung der Sonneneinstrahlung.

Über die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf das Klima herrscht Uneinigkeit.

Unter Forschern gibt es keinen Dissens. Solche Auswirkungen existieren und haben in der Vergangenheit ganz deutlich das Klima beeinflusst. Aber auf Zeitskalen, die sehr langfristig sind. Die unterschiedlichen Bahnen der Erde um die Sonne, Änderungen der Neigungen der Ebenen führen zu Klimaänderungen im Bereich von Zyklen, die 25 000 bis 100 000 Jahre betragen. Heute interessiert die Öffentlichkeit aber eine ganz andere Zeitskala. Die Menschheit hat innerhalb von 100 Jahren den CO2-Gehalt der Atmosphäre von 280 auf 390 Einheiten hochgejubelt. Das steht für uns im Mittelpunkt. Die natürlichen Einflüsse werden mit berücksichtigt, sie sind aber wesentlich geringer. Die Klimaforscher sind sich grundsätzlich über die Bedeutung des vom Menschen gemachten CO2-Anstieges einig, auch wenn noch nicht alle Details unseres Klimasystems verstanden sind. Die sogenannten Klimaskeptiker haben die Zusammenhänge nicht verstanden.

Welche Auswirkungen die Sonnenaktivität auf die Wolkenbildung hat, ist aber noch unklar.

Eine Zeit lang haben die Verfechter der These des sonnenbedingten Klimawandels hier einen Verstärkungseffekt vermutet. Weil die derzeitige Erderwärmung durch die Änderungen der Sonne nicht erklärbar ist, gingen sie davon aus, dass die Änderung der Sonnenaktivität Auswirkungen auf die Wolkenbildung habe. Diese These ist heute weitgehend widerlegt. Nach dem derzeitigen Wissensstand kann der Anstieg der globalen Mitteltemperatur nur durch den vom Mensch verursachten Treibhauseffekt erklärt werden.

Wie stellen Sie die Zusammenhänge zwischen Sonnenstrahlung und Klima fest?

Es gibt bei den Wetterdiensten zahlreiche Messstationen weltweit. Um eine exakte Strahlungsbilanz der Atmosphäre zu erstellen und das Ausmaß des Treibhauseffektes zu bestimmen, sind die Genauigkeiten der gängigen Messungen nicht gut genug. Dafür haben wir ein Baseline-Network mit den derzeit 54 besten Messstationen erstellt.

Sind das automatische Messgeräte?

Nein, um die benötigte Genauigkeit zu erreichen, müssen die Stationen immer bemannt sein. Einfache Dinge wie Beeinträchtigung durch Raureif oder Insekten müssen jederzeit ausgeschlossen sein. Eine BSRN-Strahlungsmessstation hat auch einen ganzen Flohzirkus von Instrumenten. Zusätzlich werden Daten von Radiosonden mit Ballonen und andere Messdaten gebündelt. All diese Daten laufen schließlich am AWI in Bremerhaven zusammen. Für die wissenschaftliche Nutzung sind diese Daten jederzeit kostenfrei zugänglich.

Wo befinden sich die Stationen?

Über den ganzen Globus verstreut. In Europa sind es etwa zehn Stationen. Um alle Klimagebiete abzudecken, sind Stationen von der Antarktis über die afrikanischen Wüsten bis nach Sibirien vorhanden. Schwierig ist Afrika, weil es dort relativ wenige meteorologische Einrichtungen gibt. Auch in Brasilien haben wir gerade eine Station verloren, weil es dort schwierig war, Kontinuität aufrechtzuerhalten.

Wo liegt die nächste Station?

Die befindet sich gar nicht weit von hier, nordöstlich von Berlin am Meteorologischen Observatorium Lindenberg.

Das Gespräch führte Jan Kixmüller

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: