© dpa

Von Richard Rabensaat: Mit Glauben und Bildungseifer

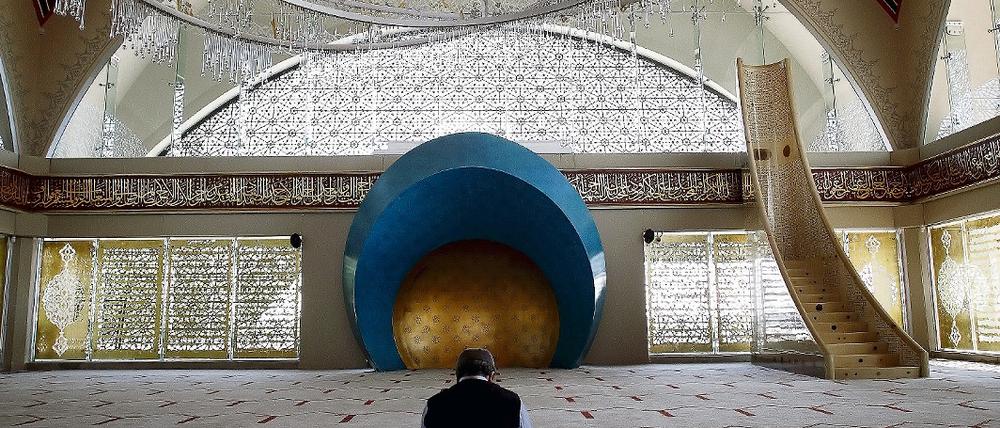

Eine Konferenz an der Universität Potsdam zur Gülen-Bewegung, die sich als „Brücke zwischen den Kulturen“ bezeichnet

Stand:

„Der Islam ist mit Religionsfreiheit und Demokratie vereinbar“, stellte Ercan Karakoyun klar. Er ist Vorstandsmitglied des Forums für interkulturellen Dialog e.V. Berlin (FID). „Muslime zwischen Tradition und Moderne“ hat das Forum zusammen mit dem Institut für Religionswissenschaft der Universität Potsdam eine zweitägige Konferenz betitelt. „Vorurteile und Klischees zwischen Menschen in Ost und West“ sollten untersucht werden. Als Mentoren nannten die Veranstalter Fethullah Gülen und die nach ihm benannte Bewegung, die auch Thema des wissenschaftlichen Symposiums sein sollte. Ein beachtlicher Teil der Referate kreiste um den türkischen Prediger, der aus der Türkei in die USA ausgewandert ist, und seine Lehren.

Religionswissenschaftler aller Richtungen saßen auf dem Podium. Sie erzählten manch schöne Parabel, um die Notwendigkeit gegenseitiger religiöser Toleranz zu beleuchten. Gelegentlich belebte ein Witz die nicht immer sehr spannenden Vorträge. Insbesondere der anglikanisch ausgebildete Ethik-Professor Simon Robinson wusste seinen Vortrag recht lebhaft zu gestalten. Er plädierte dafür, dass die Religion auch auf den „business-table“ gehöre. Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften sollen sich seiner Ansicht nach ernsthaft mit ethischen Prinzipien auseinandersetzen. Anderenfalls fehle möglicherweise schon das Vokabular, um sich vorurteilsbedingter Intoleranz entgegenzustellen. Er illustrierte dies mit einem Beispiel, bei dem keiner seiner Seminaristen der dogmatischen Behauptung, Homosexualität sei eine Krankheit, entgegenzutreten wusste.

Der Rabbiner Reuven Firestone führte ins Feld, dass alle Religionen von Gott gemacht seien und auf einem globalen Markt miteinander konkurrieren würden. Das belebe hier wie anderenorts auch das Geschehen.

Hans-Michael Haußig von der Universität Potsdam stellte in seinem Referat fest, dass ein interreligiöser Dialog nicht zustande kommen könne, würden immer nur die Gemeinsamkeiten betont. Erst wenn die Eigenheiten des Anderen erkannt würden, wäre ein Miteinander möglich. Haußig hat nach eigenen Angaben überhaupt kein Problem damit, auf einer Veranstaltung zu sprechen, die offensichtlich von Fethullah Gülen inspiriert ist: „Islamischen Geist zu verbreiten bedeutet ja nicht notwendig, die Scharia einzuführen“. Auch die Politikwissenschaftlerin Claudia Derichs ist voll des Lobes über die Gülen-Bewegung. Sie berichtet von ihren Eindrücken aus Australien, wo sie drei Gülen Colleges besucht hat. Die erschienen ihr sehr vorbildlich. Der Bildungsstandard sei hoch gewesen, viele Schüler schafften es auf die Uni, überhaupt erfahre die Bildung dort eine hohe Wertschätzung.

Kritische Worte zu Fethullah Gülen sind auf der Konferenz nur dann zu vernehmen, wenn sie sich doch irgendwie in ein Lob des Predigers ummünzen lassen. Trotz prominentem wissenschaftlichen Beirat wirkt die Konferenz ein wenig wie eine zu groß geratene Promotions-Veranstaltung. Im Tagesablauf vorgesehene Diskussionen erschöpfen sich in affirmativen Zwischenrufen und sind stets schnell beendet.

Dabei gäbe es durchaus Bedenkenswertes zu Gülen, den der FID als Ehrenvorsitzenden nennt, zu berichten. Der Prediger verließ 1999 die Türkei, nachdem der Nationale Sicherheitsrat der Türkei eine Anklage gegen ihn erhoben hatte. Gülen wolle einen Gottesstaat errichten, seine Anhänger würden nur deshalb nicht offensiv auftreten, um klammheimlich den Staat islamistisch unterminieren zu können. Der Prozess endete allerdings mit einem Freispruch. Die Sozialwissenschaftlerin Necla Kelek stuft die Gülen-Bewegung vorbehaltlos als Sekte ein, deren Lobbyisten das demokratische System nur benutzen würden, um ihre Einzelinteressen durchzusetzen. Auf der Website des Predigers formuliert ein Anhänger: „dass ein politisches System, das nicht auf der Scharia basiert, nicht notwendigerweise gegen die Scharia gerichtet sein muss.“

Die Islamismuskennerin Claudia Dantschke vom ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur vermutet, dass es sich bei dem der Gülen Bewegung nahe stehenden Tüdesb e.V. möglicherweise um einen „Wolf im Schafspelz“ handele. Der Verein ist privater Schulträger, auch in Berlin. In der Türkei verfüge die Fethullah Gülen Bewegung über mehr als 200 Privatschulen. Bildungseinrichtungen, auch in Deutschland, Schriften und Medien dienten dazu, die Lehren des Predigers Gülen zu verbreiten, lauten die Vorwürfe. Nach der Gründung von Radio- und Fernsehsendern seien die Finanzen der Bewegung in Milliardenhöhe geklettert.

Seine Lehren seien nahe denen des Mystikers Said Nursi angesiedelt, stellen Kritiker zudem fest. Mystiker finden sich allerdings auch in anderen Religionen zahlreiche. Nicht wenige dürften bei ihren öffentlichen Auftritten ebenso wie Gülen tränenreiche Glaubensbekenntnisse abgelegt haben. Die Redner der Potsdamer Konferenz betonten schließlich immer wieder die Notwendigkeit von Bildung und Ausbildung, die Dialogbereitschaft. „Die Religion ist ein privates Anliegen, das alle Ebenen des privaten Lebens durchdringt“, bekennt allerdings Ercan Karakoyun, er selbst bete täglich. Was ihn mit Strenggläubigen anderer Religionen verbindet.

Richard Rabensaat

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: