© Manfred Thomas

Landeshauptstadt: Von Simmel unsterblich gemacht

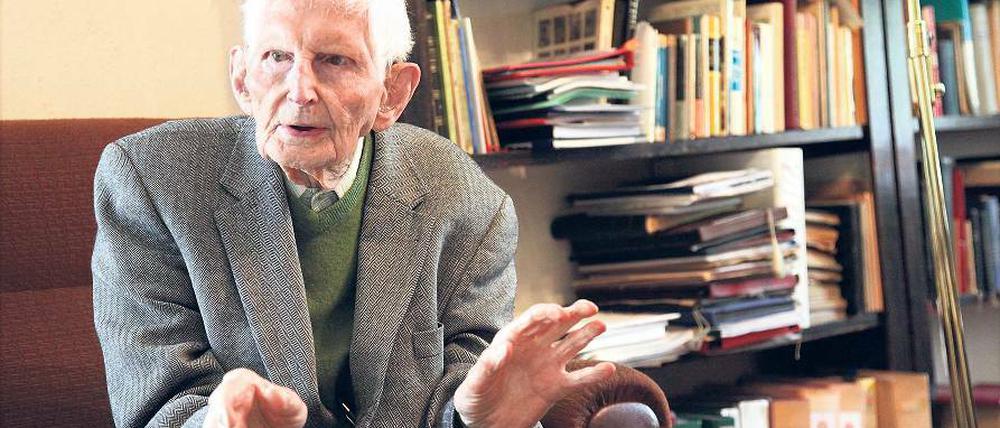

Der Potsdamer Pfarrer Wilhelm Stintzing wird am Samstag 100 Jahre alt. Bekannt ist er heute vor allem als Zeitzeuge

Stand:

Als heute vor 100 Jahren der Attentäter von Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Gattin Sophie erschoss und damit den Ersten Weltkrieg auslöste, erblickte am anderen Ende der Erde, in Deutsch-Südwestafrika, der Sohn einer Familie deutscher Einwanderer das Licht der Welt. Wilhelm Stintzing, vielen Potsdamern heute als Jahrhundert-Zeitzeuge dieser Stadt bekannt, wurde am 28. Juni 1914 in Omaruru, einem Ort zirka 200 Kilometer nordwestlich von Windhuk, geboren. Am heutigen Samstag feiert Stintzing seinen 100. Geburtstag.

Trotz seines hohen Alters nimmt der großgewachsene Mann mit dem schlohweißen Haar noch immer regen Anteil an den Entwicklungen Potsdams. Er kennt die Stadt noch aus einer Zeit, in der die meisten heute hier lebenden Menschen noch gar nicht geboren waren. Und auch von Afrika, seinem Geburtskontinent, den er im Alter von knapp fünf Jahren gemeinsam mit seiner Familie verlassen musste, habe er durchaus noch Bilder aus der damaligen Zeit im Kopf, wie Stintzing erzählt. So erinnere er sich beispielsweise an eine Szene, als ihn sein Vater einmal aus den Fluten des Atlantiks zog: „Ich sehe ihn heute noch mit langen Beinen in das Wasser hineinspringen, um mich da herauszuholen.“ 1919 sei die gesamte Familie aus der Kolonie ausgewiesen worden. Mit dem Schiff fuhren die Stintzings nach Europa. „An die Fahrt erinnere ich mich noch sehr genau“, sagt Stintzing. „Erst waren wir kurze Zeit in einem englischen Hafen“, dann ging es weiter nach Amsterdam. Und als die Familie mit dem Zug schließlich im Deutschen Reich ankam, vermisste der kleine Wilhelm wohl den Schnee, von dem man dem Jungen offenbar in Afrika erzählt hatte, dass es ihn im Lande seiner Vorfahren gebe. Am 25. Juni 1919 sei der Eisenbahnzug mit seiner Familie an Bord ins Deutsche Reich eingefahren. „Da soll ich gefragt haben: Und wo ist hier der Schnee?“

Das Gebiet der ehemaligen Kolonie, in der Stintzing geboren wurde, und auf dem sich heute der Staat Namibia erstreckt, hat er in seinem langen Leben nie wieder besucht. Nach dem Rauswurf aus Afrika siedelte sich die sechsköpfige Familie in Potsdam an. Zunächst habe man Unterschlupf in der Wohnung seiner Großeltern nahe der Potsdamer Pfingstkirche gefunden. Stintzing besuchte das Viktoria-Gymnasium – heute Helmholtz-Gymnasium – und studierte an der Berliner Humboldt-Universität und in Tübingen Theologie. Noch bevor er das Vikariat – die Praxisvorbereitung für Theologen – beginnen konnte, wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg sei er unter anderem in Russland und Italien gewesen. Eine Kriegsverwundung erlitt Stintzing dabei nie.

Mitten im Krieg, während eines Urlaubs, legte er das Zweite Examen ab – ohne je das Vikariat durchlaufen zu haben. In seiner ersten Pfarrstelle in Bötzow habe er daher öfter die Kirchendienerin in praktischen Dingen um Rat gefragt. Von 1947 bis 1967 war Stintzing Pfarrer in Groß Glienicke. Noch in seiner Bötzower Zeit habe er seine Frau Ilse geheiratet. Das Ehepaar bekam drei Töchter. Seine Frau und eine Tochter sind mittlerweile verstorben. Auch Stintzings drei Geschwister leben nicht mehr.

Die Zeiten des Kalten Krieges zwischen Ost und West führten Groß Glienicke in eine besonders exponierte Lage. Der Ostteil des Ortes wurde bald nach dem Krieg Westberlin zugeschlagen, während der Westteil in der Sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR verblieb. Da sich die kirchlichen Gemeindegrenzen zunächst nicht veränderten, hatte Stintzing sowohl im Osten als auch im Westen Gemeindeglieder zu betreuen. Für den Westberliner Teil seiner Gemeinde initiierte er den Bau einer Schilfdachkirche, die heute noch steht. Stintzings steten Wechsel zwischen beiden Seiten der Grenze, der freilich nur bis zum Mauerbau 1961 möglich war, hat sogar Bestsellerautor Johannes Mario Simmel in seinem 1965 erschienenen Roman „Lieb Vaterland magst ruhig sein“ aufgegriffen. Simmel erwähnt den Pfarrer namentlich in seinem Buch, in dem es um eine eigentlich frei erfundene Ost-West-Fluchtgeschichte geht.

Stintzing, der in seiner Amtszeit auch Kreisjugendpfarrer und Studentenpfarrer war, half nach seiner Groß Glienicker Zeit dabei, in der wachsenden Waldstadt eine Kirchengemeinde aufzubauen. Diese junge Petrusgemeinde wurde nach einiger Zeit mit der Auferstehungsgemeinde zusammengelegt. Hier blieb Stintzing Pfarrer bis zu seinem Ruhestand 1979.

Heute meldet sich der Theologe zu Wort, wenn es um das Gotteshaus geht, in dem er einst konfirmiert wurde: die Potsdamer Garnisonkirche. Am Anfang sei er von dem Wiederaufbaugedanken nicht begeistert gewesen. „Zuerst habe ich gedacht, so was Verrücktes, die ist ja nun kaputt“, sagt Stintzing heute. „Aber jetzt lässt sie mich nicht mehr los.“ Er plädiert dafür, den Turm des Gotteshauses wieder aufzubauen. Das Kirchenschiff sei hingegen verzichtbar. Stintzing wünscht sich, dass sich die künftige Arbeit am Standort der einstigen Militärkirche der Versöhnung und dem Kampf gegen Massenvernichtungswaffen widmet.

In den vergangenen Jahren trat der Theologe vor allem als Zeitzeuge des „Tags von Potsdam“ in Erscheinung. Als junger Mann hatte er den 21. März 1933 miterlebt, an dem sich Hitler und Hindenburg vor der Garnisonkirche symbolisch die Hände schüttelten.

Nach wie vor wohnt der Altpfarrer in seiner Potsdamer Wohnung. Die Augen haben allerdings nachgelassen. Lesen könne er so gut wie nichts mehr, sagt Stintzing. Dem Trubel an seinem heutigen 100. Geburtstag sieht der Jubilar mit gemischten Gefühlen entgegen: „Wenn ich fliehen könnte, würde ich’s machen“, meinte Stintzing da - und fügte lächelnd hinzu: „Man wird’s überstehen.“

- Afrika

- Erster Weltkrieg

- Garnisonkirche Potsdam

- Groß Glienicke

- Hochschulen

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: