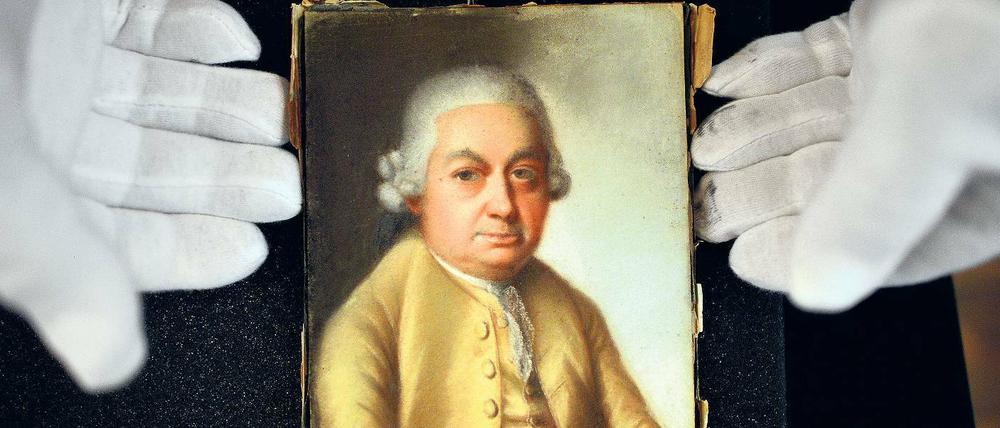

© Hendrik Schmidt/dpa

Kultur: Arbeitsort Potsdam

Zum 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach: Fast 30 Jahre im Dienste Friedrich des Großen

Stand:

Johann Friedrich Reichardt, Kapellmeister und Komponist am Hofe Friedrichs des Großen, rühmte Carl Philipp Emanuel Bachs Spiel auf dem Clavichord. „Haben Sie nur einmal gehört, wie Bach sein Clavier, ein Instrument, das von vielen schon für tot und unbeseelt gehalten wurde – wie er das beseelt, wie er den Ton jeder Empfindung hineinlegt – mit einem großen Worte alles zu sagen – wie er seine ganze Seele darinnen abbildet.“ Über das Musizieren des zweitältesten Bach-Sohns, der am Hofe des preußischen Königs Friedrich II. als Kammercembalist angestellt war, gibt es viele lobende Berichte, nicht nur von Reichardt, sondern auch von Charles Burney, einem englischen Reisenden in Sachen Musik, von den Dichtern Gotthold Ephraim Lessing und Heinrich Wilhelm von Gerstenberg oder von dem Verleger Gottlob Immanuel Breitkopf.

Von dem Flöte spielenden König ist kein Kommentar zu Carl Philipp Emanuel Bachs Spiel überliefert, obwohl dieser dem Monarchen schon seit dessen Kronprinzen-Zeiten und 30 Jahre als Cembalist diente, ihn unter anderen während der privaten Abendmusiken zur Verfügung stand, der es ertrug, alle 300 Stücke des Flötenlehrers Friedrich und Komponisten Johann Joachim Quantz nacheinander und immer wieder zu spielen.

Carl Philipp Emanuel musste zwischen Berlin und Potsdam reisen. Seinen Hauptwohnsitz hatte er in Berlin. Dort scharte sich um ihn ein großer Freundeskreis. Beliebt waren vor allem die geselligen Abende, die Bachs Frau, Johanna Maria, ausrichtete. Die Dichterin Anna Louise Karschin schrieb ein Lobgedicht an die Hausfrau: „Noch lange wird der Tisch mir in Gedanken stehen, dich seh ich auff und ab uns zu bewirten gehen. Ich dank Euch für den Tag ich dank Euch für die Nacht. Und wünsche, dass Ihr Sie vergnügt habt zugebracht.“

In Potsdam war vor allem Arbeit am Hofe angesagt. Die damalige Entfernung von Berlin nach Potsdam betrug rund 30 Kilometer. Somit war es kaum möglich – die Verkehrsbedingungen ließen es kaum zu – hin- und herzupendeln. Carl Philipp Emanuel Bach musste also, wenn der König in Potsdam weilte, mehrere Tage oder Wochen in der kleineren Residenzstadt wohnen. Da ging es den meisten Kollegen der Hofkapelle nicht anders. Gegenüber seinem Sekretär Fredersdorff bemerkte der König, „hier (in Potsdam, Anm. d. R.) bin ich das gantze jahr / in Berlin brauche ich Sie (die Musiker) nuhr zur opera“. Er meinte damit die Aufführungen der Königlichen Hofoper Unter den Linden.

An unterschiedlichen Arbeitsorten musste Carl Philipp Emanuel Bach auch in Potsdam musizieren: zunächst im Stadtschloss, das Winterresidenz war, ab 1747 im fertig gebauten Schloss Sanssouci, Friedrichs bevorzugter Wohnsitz im Sommer, ab 1763, nach dem Siebenjährigen Krieg, im Neuen Palais. Neben der abendlichen Musik „in der Kammer des Königs“ wurde im Hoftheater des Stadtschlosses regelmäßig „ein italienisches Intermezzo“ aufgeführt. Das war eine Art Opera buffa, also Abende, bei denen Scherzspiele zum Besten gegeben wurden. Aber auch dem Komponieren widmete sich Bach, wenn er Zeit hatte, intensiv. In Potsdam entstanden zahlreiche „Clavier.Soli“, darunter Sonaten, Fantasien, Menuette, zwei Sonatinen für Blasinstrumente, elf Triosonaten, sechs Klavierkonzerte, die C-Dur-Sinfonie sowie das Magnificat.

Der Musikwissenschaftler Christoph Henzel hat die Anwesenheit Bachs in Potsdam von Mai 1735 bis September 1756 anhand von Akten, die im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz aufbewahrt werden, detailliert belegen können. Dem Kammercembalisten wurden aus der königlichen Schatulle für seine Potsdam-Aufenthalte die Unkosten erstattet, also die Quartiergelder und die Diäten. Aus den Quellen ist ersichtlich, dass er beispielsweise zwischen April 1755 und September 1756 in Potsdam häufiger war als in Berlin.

Bach war bei einem König angestellt, der im Musizieren und auch im Komponieren – hierbei mit Einschränkungen – durchaus beschlagen war. Der ansonsten kritische Musikgelehrte Charles Burney meinte, dass Friedrich in manchen Punkten alles übertreffe, was er bisher „unter Liebhabern, oder selbst von Flötisten von Profession“ gehört habe. Carl Philipp Emanuel Bach hingegen monierte später gewisse rhythmische Unsicherheiten im Flötenspiel des Königs. In Gegenwart des Königs durfte aber nur einer Kritik üben: Johann Joachim Quantz. Der Dienst in der Hofkapelle erforderte ein hohes Maß an handwerklichen und musikalischen Fertigkeiten. Es verstand sich von selbst, dass der Kammercembalist ein pianistischer Alleskönner sein musste. Bach war ein solcher. Burney berichtete über einen Besuch bei Bach, dass dieser „sich an sein Lieblingsinstrument, ein Silbermannisches Clavier setzte, auf welchem er drei oder viere von seinen besten Kompositions mit der Delikatesse, mit der Precision und mit dem Feuer spielte, wegen welcher er unter seinen Landsleuten mit Recht so berühmt ist.“

Dieser Bericht stammt jedoch aus Hamburg, wo Bach ab 1768 Hauptdirektor der Hauptkirchen und Kantor des Johanneums war. Aber auch am Hofe Friedrichs musizierte er bereits auf Instrumenten, die von dem berühmten sächsischen Orgelbauer Gottfried Silbermann stammten, der auch im Bereich des Cembalo und Fortepiano (Hammerklavier) tätig war. Mitte der 1740er-Jahre hatte der König mehrere Hammerklaviere bei Silbermann bestellt, die im Stadtschloss, im Schloss Sanssouci und später im Neuen Palais platziert wurden. Friedrich fand viel Gefallen an dem modernen Tasteninstrument, das für die Begleitung seines solistischen Flötenspiels viel sensibler war als das Cembalo.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: