© promo

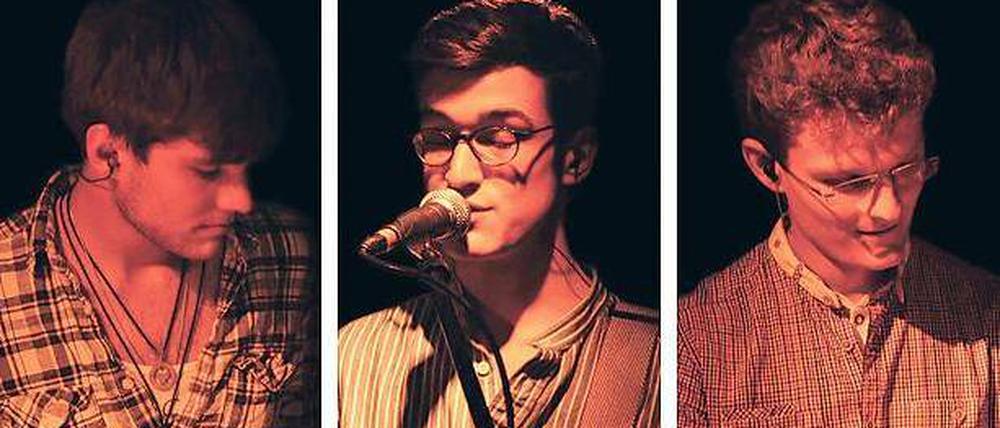

Potsdamer Newcomer-Band: Deutsch-Pop aus Omas Keller

Potsdams junge Band John Apart stellt mit „Das war nicht geplant“ sein Debütalbum vor.

Stand:

Kleinlaut – das wollten sie eigentlich nicht mehr sein. Und trotzdem verspricht sich Maximilian Sterr bei der ersten Ansage im Bauch des Theaterschiffs und vergisst, dass er und seine beiden Kollegen sich seit Mai John Apart nennen. Das bringt ihn, Sänger, Gitarristen und Ex-Kleinlaut, ein bisschen aus dem Konzept, aber bei einer Record-Release-Party kann das schon vorkommen. Und außerdem ist es am Freitagabend nach einem schönen Sommertag unten im Schiff unsäglich schwülwarm, den letzten Sauerstoff hat eben die Vorband Meine aufgebraucht.

John Apart sind nicht zum ersten Mal auf dem Theaterschiff. Sie sind, was Muggen betrifft, sogenannte musikalische Gelegenheitsgeschäfte, ziemlich umtriebig. Dieses Jahr haben sie beim Stadtteilfest im Schlaatz gespielt, in Berlin bereits im SO 36 und im Tipi am Kanzleramt, bei einem Antirassismus-Event. Manchmal heuert sie der Landtag an, erzählen sie, als Kulturprogramm für Schülerveranstaltungen beispielsweise. Sie selbst waren ja auch fast eine Schülerband, obwohl sie das Wort lieber nicht auf sich selbst beziehen. Zumindest gingen zwei der drei in dieselbe Schule, sie nutzten den Bandraum im Schulkeller. Das war im Leibnitzgymnasium. Jetzt proben sie bei einer ihrer Omas. Dort in Babelsberg haben sie sich eine Schlagzeugkabine in deren Keller gebaut, damit die Oma die Proberei aushält. Aber die sei nicht so empfindlich, im Gegenteil. „Sie backt immer lecker Kuchen für uns“, sagt Schlagzeuger Felix Noster.

Auf dem Oberdeck des Theaterschiffs sitzen an dem lauen Sommerabend lauter Vertreter der Elterngeneration, die sich neben den 50 Teenagern gleich das Konzert anhören werden. Felix Noster und Keyboarder Waldemar Schneider haben ein paar Minuten Zeit, bevor sie ihr Bandchef Backstage abkommandiert. Wie Mitglieder eine Rockband sehen sie eigentlich nicht aus, eher wie Informatikstudenten. So isses. Waldemar Schneider ist der Tastenverantwortliche der Dreiercombo. Der 22-jährige studiert Physik an der Berliner Humboldtuniversität und bereitet sich gerade auf die Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium vor. Trommler Felix Noster ist 19 und studiert Musikpädagogik, auch Sänger und Gitarrist Maximilian Sterr ist 19, er beginnt demnächst sein Musikstudium, auf Lehramt. Seit 2009 machen sie gemeinsam Musik, leichtgängiger Deutsch-Rock und Pop, so beschreiben sie es selbst. Von Anfang an eigene Songs, sie fanden das einfacher als was nachzuspielen. Und sie haben Fans, es kommt gut an, was sie machen: Teenager und die Altersgruppe Anfang 20, schätzen sie, hören das. Und damit die Fans es jetzt immer öfter hören können, haben sie ihr erstes Album produziert.

„Das ist total aufregend, eine eigene CD – so viel Arbeit steckt in dieser kleinen Plastiktasche“, sagt Maximilian, als es dann endlich losgeht. Seit 11 Uhr vormittags sind sie auf dem Boot und haben aufgebaut. An dem Album, mit dem Wenigen finanziert, was sie von den Gagen zusammenkratzen konnten, haben sie Monate gearbeitet. „Das war nicht geplant“, heißt es kurioserweise. Lieder der letzten drei Jahre stecken drin. Für vier Tage mieteten sie ein Tonstudio, das Abmischen dauerte wesentlich länger. 500 Stück haben sie im Presswerk machen lassen, die kleinste Auflagenhöhe. Aber was Eigenes.

Wie so oft klingt das Album zu Hause besser als die Musiksuppe im Theaterschiff. Dort ist die Stimmung dennoch feierlich und die Mädels schmeißen schon beim zweiten Song Konfetti in die Luft, passend zum bunten CD-Booklet. Spielen können die Jungs, keine Frage, abgemischt sind die Songs auf der Scheibe sogar erstaunlich gut. Dabei singen sie über alles, was einen in dem Alter berührt: nicht nur Liebe, auch Grübeln über politische Probleme, über Verantwortung und Gewissen oder die Abwesenheit desselben, über Kindheitsträume und das Idol des Feuerwehrmanns. Unverblümt finden sie Worte, manchmal Wortspielereien, für das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Die feine Ironie, verschlagener Witz, das fehlt noch etwas, sie wählen meist klare Worte. Bis hin zum Statement in eigener Sache: „Die Musik für die ich leb, () für die ich alles geb.“ Das mag mancher belächeln, aber es scheint ihnen ernst. Und es passt zur Erklärung für den neuen Namen: John als Tribut an alle großartigen Musiker wie John Lennon und John Bonham, Schlagzeuger von Led Zeppelin, beispielsweise. Und Apart, das könne man sich gut merken und einfach schreiben, sagt der Keyboarder. Das klingt selbstbewusst, als wollten sie es ihren Fans leicht machen.

Außerdem stecke das Wort Art drin. Art für Kunst. Artifiziell sind ihre Songs tatsächlich bisweilen aufgebaut, was von der Virtuosität der einzelnen Musiker zeugt. Nicht immer tun sie sich damit einen Gefallen. Auf dem Album klingt am Ende alles irgendwie ähnlich nett, und ein richtiger Kracher, ein Kopfnicker-Ohrwurm, bei dem die Musiker das hehre Ziel der Selbstverwirklichung mal aus den Augen gelassen und sich zurückgelehnt haben, der will sich nicht so recht finden.

Nur der erste kurze Titel, das Intro der Platte, hebt sich irgendwie ab: Als hätten sie im Plattenregal der Großeltern gestöbert, klingt der Zweiminuter seltsam Klassik-Rock-lastig mit einem Schuss Elektro, nach Stern Meissen oder Kraftwerk. Und gar nicht mal schlecht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: