© Zellmann

Kultur: Die schwarzen Hefte

Der Nachlass von Defa-Regisseur Frank Beyer gehört zu den bedeutendsten des Filmmuseums

Stand:

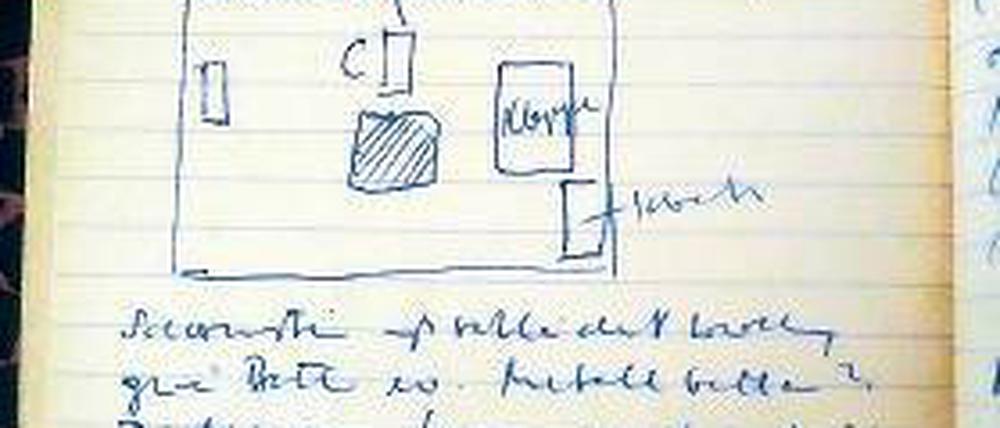

„Hermann rät mir seit einem guten Jahrzehnt, genauer, seit den ‚Spur-der Steine’-Ereignissen, Tagebuch zu führen. Wohl mit Recht. Wegwerfen kann man später alles, rekonstruieren nicht.“ Es war 1977, als der Regisseur Frank Beyer diese Sätze über den Rat seines Bruders, des Schauspielers Hermann Beyer, in ein schlichtes Schulheft schrieb. Zu dieser Zeit existierte bereits eine ganze Reihe jener zumeist schwarzen Hefte. Die nutzte er während der Arbeit an seinen Filmen oder Theaterinszenierungen, aber auch, wenn er nach substanziellen Stoffen suchte, deren Verfilmung das Publikum in der DDR mitreißen würde. Von der Analyse eines Exposés oder Szenariums über dramaturgische Anmerkungen oder Skizzen zum Szenenbild bis hin zu Kurzprotokollen von Gesprächen und Filmabnahmen hielt Frank Beyer in seinen Arbeitstagebüchern fest, was für ihn im gerade anstehenden Moment des Filmemachens von Bedeutung war.

79 solcher Arbeitstagebücher entstanden zwischen 1960 und 1996, jedes einzelne stellt einen Mosaikstein der Gedankenwelt des Regisseurs dar. Die Arbeitstagebücher sind ein wichtiger Teil im Nachlass von Frank Beyer (1932 - 2006), einem der bedeutendsten deutschen Kino- und Fernsehregisseure, den das Filmmuseums Potsdam aufbewahrt: Eine vielseitige, sprudelnde Erkenntnisquelle, die die Sammlungen des Filmmuseums für interessierte Nutzer bereithalten.

Noch zu seinen Lebzeiten, 2003, hatte der Regisseur dem Museum sein Archiv übergeben. In den rund 160 Sammlungen und Nachlässen des Filmmuseums ist der Frank Beyers einer der umfangreichsten und bedeutendsten. Zu seinen hauptsächlichen Nutzern zählen Doktoranden und Studenten ebenso wie Autoren und Journalisten aus Fernsehen und Presse, Verlage oder andere Museen.

So können filmgeschichtlich Interessierte aus den Arbeitstagebüchern zu „Rottenknechte" (1971) nicht nur erfahren, welche immensen historischen Recherchen dem Fernsehmehrteiler zugrunde lagen, sondern darüber hinaus, von wie vielen Seiten und mit welcher Gründlichkeit sich Frank Beyer diesem Stoff näherte. Auch dass der Regisseur scheinbar mühelos an mehreren Teilen in verschiedenen Stadien der Fertigstellung – etwa Drehvorbereitung und Schnitt – arbeitete, wird ersichtlich. Die Genauigkeit der Aufzeichnungen eröffnet hier die Möglichkeit, den Arbeitsprozess detailliert nachzuzeichnen, Beyers Methode zu erkennen, aber auch seine Gedanken nachzuvollziehen: Eine Fundgrube, die Forscher oder Studierende zu schätzen wissen.

Von Beginn an ziehen sich sehr persönliche, zum Teil private Einträge durch die Aufzeichnungen; selbst Träume finden sich darin. Doch besonders in Zeiten emotionaler Erschütterungen und existenzieller beruflicher Konflikte, in die der auf der eigenen Integrität und ein unabhängiges Urteil bestehende Frank Beyer seit dem Verbot von „Spur der Steine“ (1966) von der DDR-Administration immer wieder gebracht wurde, nutzte der Filmemacher die Hefte verstärkt als Tagebücher. So dokumentiert ein Heft aus den Jahren 1976/77 vor allem, was dem Regisseur nach seiner Unterschrift unter die Protestpetition gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann im November 1976 widerfuhr. Hier lässt die Genauigkeit der Einträge die Ereignisse nachvollziehen. Dabei drückt auch die Schrift explizit seinen emotionalen Zustand aus. Verstärkt noch durch die Schrift spiegeln die Einträge die feindselige Atmosphäre, der Künstler wie Frank Beyer nach ihrem Protest gegen das Vorgehen der Regierung ausgesetzt waren. „Bei Jurek hat heute, am Sonntag, das Gaswerk einen Schacht am Grundstück ausgehoben. Die Wohnung hat gar kein Gas“, notierte der Regisseur am 21. November 1976. Als Folge der Repressionen zerbrachen lange freundschaftliche Arbeitspartnerschaften mit dem Autor Jurek Becker, den Schauspielern Manfred Krug, Armin Mueller-Stahl und auch Jutta Hoffmann, die die DDR in den nächsten Jahren verließen.

Aber auch über einen großen Erfolg des Regisseurs, der bereits mit Filmen wie „Nackt unter Wölfen“ (1963) oder „Karbid und Sauerampfer“ (1963) berühmt geworden war, lässt sich in den Arbeitstagebücher nachlesen: Ein Heft von 1977 enthält eine Art Tagebuch der Reise nach New York anlässlich der Oscar-Verleihung. Denn als einziger Defa-Film, dem diese Ehre je zuteil wurde, war sein Film „Jakob der Lügner“ für die Auszeichnung nominiert.

Nicht zuletzt der Angewohnheit Frank Beyers, sich wesentliche Gesprächsinhalte kurz zu notieren, ist es zu verdanken, dass sich in seinen Aufzeichnungen Notizen zu vielen berühmten Persönlichkeiten finden. Der Regisseur arbeitete mit Autoren wie Klaus Poche, Ulrich Plenzdorf oder Wolfgang Menge; mit Schauspielern wie Erwin Geschonneck, Götz George oder Senta Berger; mit Produzenten wie Manfred Durniok und – auch wenn kein Film zustande kam – Arthur Brauner. In New York traf er Oscar-Preisträger Milos Forman oder unterhielt sich mit seinem inzwischen ebenfalls mit dem Oscar ausgezeichneten Regiekollegen Andrzej Wajda auf der Berlinale.

Über jeden spannenden Erkenntnisgewinn hinaus vermag beim Lesen der Arbeitstagebücher Frank Beyers aber auch der sinnliche Umgang mit dem authentischen, bis zu 50 Jahre alten Material zu faszinieren: dies vielleicht nicht nur Filmenthusiasten.

Gabriele Zellmann

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: