© Thomas Kläber

Kultur: „Er brachte seine Seele mit ein“

Gert Streidt, Chef des Museums Schloss Branitz, über den Landschaftsmaler Carl Blechen und die Doppelausstellung in Potsdam

Stand:

Herr Streidt, war der Maler Carl Blechen, der 1840 wenige Tage vor seinem 42. Geburtstag starb, eine tragische Persönlichkeit?

Ich bezweifle, ob man Carl Blechen, der in der Kunst seine Erfüllung gefunden hat, als eine tragische Persönlichkeit bezeichnen kann. Aber die wenigen Dinge, die man über ihn weiß, zeichnen ein kompliziertes Bild des Künstlers. Carl Blechen muss schon ein recht sperriger Typ gewesen sein, der im Verhältnis zu seinen Mitmenschen sicherlich Probleme hatte. Das zeigt sich letztendlich ja auch in den Brüchen seiner Biografie.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Bezeichnend ist die Geschichte, als Carl Blechen auf Vermittlung von Karl Friedrich Schinkel am Königsstädtischen Theater in Berlin gearbeitet hat und mit der Operndiva Henriette Sontag in einen heftigen Streit geriet. Weil dabei seiner Meinung nach vonseiten der Sontag sehr verletzende Worte fielen, hat er gekündigt und so seinen Broterwerb aufgegeben.

Aber war der Streit mit Henriette Sontag vielleicht nicht sogar ein willkommener Anlass, um sich ausschließlich der Malerei widmen zu können?

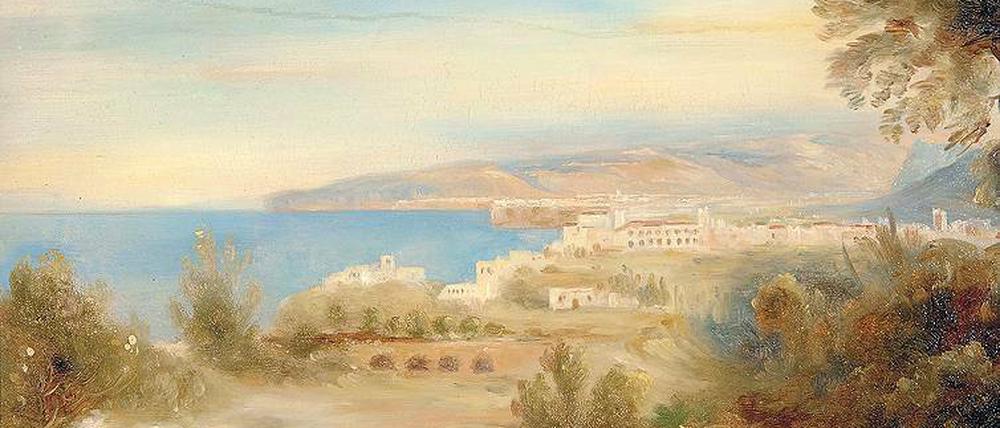

Ich glaube, dass Blechen in der Kunst sein Glück und die ihm gemäße Lebensarbeit gefunden hat. Und wenn er da selbst noch Zweifel gehabt haben könnte: Spätestens nach seiner Italienreise 1827/28 waren die ausgeräumt. Alle seine Äußerungen über diese Reise zeigen, wie einschneidend das Erlebnis Italien für ihn war. Verglichen mit den üblichen Künstlerreisen war es ein kurzer Aufenthalt, nur dreizehn Monate, aber es muss eine sehr intensive Zeit gewesen sein. Dort sind allein 700 Skizzen und Zeichnungen entstanden. Danach war er ein anderer, das hat ihn verwandelt.

Sind dann die Bilder von Carl Blechen vor allem ein Ausdruck seiner inneren Verfasstheit?

Damit sind wir bei der großen Debatte, die in der Kunstgeschichte ausgetragen wird. War er nun Realist oder war er Romantiker?

Welcher Einschätzung folgen Sie?

Er war beides. Dennoch denke ich, er war stärker Romantiker als Realist und er fand wohl in der Landschaft den adäquaten Ausdruck für seine Seelenzustände. Das macht seine Bilder im wörtlichen Sinne spannend und charakterisiert seine Kunst. Der Expressivität und dem Bann, der, um nur ein Beispiel zu nennen, von der in der Ausstellung gezeigten kleinen Ölstudie „Gebirgsschlucht im Winter“ von 1825 ausgeht, kann man sich schwer entziehen. Die Studie entstand übrigens als Vorarbeit zu einem größeren Gemälde, das der Blechen-Experte Helmut Börsch-Supan als ein frühes Hauptwerk von Blechen bewertet.

In der Ausstellung tritt der Landschaftsmaler Carl Blechen mit dem Landschaftsmaler Carl Gustav Wegener in einen Dialog. Wegeners Bilder verloren schon zu seinen Lebzeiten an Bedeutung, Blechen dagegen zählt noch heute zu den Großen der Landschaftsmalerei. Was macht sein Gesamtwerk so bedeutend?

Dass Blechen seinen künstlerischen Eigenwert vor allem daraus bezieht, dass er sich in die Bilder als Subjekt viel stärker einbringt als andere Künstler seiner Zeit. Durch den dialogischen Aufbau der Ausstellung wird der unmittelbare Vergleich möglich und auch klar, wo die Unterschiede in den künstlerischen Temperamenten der beiden Maler liegen. Auch Carl Gustav Wegener war ein hervorragender Künstler, der aber darüber hinaus das Vermögen besaß, sich in die Wünsche seiner Auftraggeber gut hineinzudenken. Nicht umsonst war er Hofmaler Friedrich Wilhelm IV. Das heißt, er hatte ein Gespür dafür: Was wollte der König eigentlich sehen, wie sollte sein Projekt Potsdam dargestellt werden? Seine Bilder zeigen einfach schöne Ansichten der Schlösser- und Gartenlandschaften. Das konnte Wegener gut und in bester Qualität bedienen. Blechen hingegen geht nicht so weit, sondern bringt sich selbst als Person und entsprechend auch seine Seele mit ein. Das macht die Besonderheit seiner Arbeiten aus.

Auch Blechen hat Auftragswerke gemalt.

Ja, so bekam er von Friedrich Wilhelm III. den Auftrag, das Palmenhaus auf der Pfaueninsel zu malen. Was ihm großartig gelungen ist, die Palmenhaus-Bilder zählen heute zu seinen bekanntesten Werken. Dort, wo Blechen sich nicht zurücknehmen muss, ist er meiner Meinung nach aber am stärksten. Das wird ganz besonders deutlich in den Arbeiten während seiner Italienreise, wo er weit über das hinausging, was andere Künstler zu dieser Zeit in ihren Werken umsetzten. Hier spürt man förmlich die Atmosphäre, die Stimmung, die flirrende Hitze. Blechen malte nicht nur, er erfühlte Landschaft. Exemplarisch dafür ist auch die Winterlandschaft von 1823, die in der Ausstellung zu sehen ist. Dieses Gemälde, lange vor der Italienreise entstanden, zeigt eindrucksvoll seine Beschäftigung mit der Bühnenmalerei in diesen Jahren. Wie ein Scheinwerfer erhellt der Mondschein den Bildraum, im Zentrum erhebt sich einer Skulptur gleich eine Baumgruppe, vor der die dargestellten Wanderer klein und verloren wirken. Regelrecht ein Schlüsselwerk. Dieses Gefühl des Bedrohten und Instabilen zieht sich durch Blechens gesamtes Werk.

Also war Carl Blechen in jeder Hinsicht ein kompromissloser Mensch?

Konsequent war er vor allem in seinem Kunststreben. Immer wieder trifft er die bewusste Entscheidung: Er will Künstler werden, er will seinen Ausdruck über das Malen finden. Dafür entscheidet er sich zweimal gegen den Broterwerb. Er bricht die Karriere als Banker ab und später dann seine Tätigkeit als Bühnenmaler.

Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat.

Carl Blechen konnte durch den Verkauf seines ersten großformatigen Bildes seine Italienreise finanzieren. Später wurde er Professor für Landschaftsmalerei an der Berliner Akademie und fand auch auf diese Weise seine Bestätigung.

All das scheint nicht ausgereicht zu haben, um Carl Blechen im Leben zu halten.

Darüber lässt sich heute nur spekulieren. Fest steht: Seine Kunst spaltete das Publikum, mit diesem Spannungsfeld musste er leben. Die einen verehrten ihn als genialen Künstler, andere sahen in seinen Bildern die Wirklichkeit eines „Geisteskranken“. Aber das begegnet uns ja bei vielen Künstlern dieser Größe, dass das Visionäre, das in die Zukunft Reichende, erst später anerkannt wird.

Das Gespräch führte Dirk Becker

Am Donnerstag, dem 10. April, hält Beate Schneider vom Schloss Branitz einen Vortrag im Potsdam Museum, Alter Markt 9, zu den Arbeiten von Carl Blechen. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 4 Euro. Die Ausstellung „Carl Blechen und Carl Gustav Wegener im Dialog“ ist noch bis zum 18. Mai in Potsdam zu sehen

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: