© SPSG

Kultur: Herrchen und Reiter

Friedrich des Großen große Liebe zum Schimmel Condé und den Windspielen

Stand:

Auf 6000 Quadratmetern im Neuen Palais, verteilt auf 72, zum Teil erstmals zugängliche Räume, präsentiert sich derzeit die große Jubiläumsausstellung „Friederisiko“ zum 300. Geburtstag von Friedrich II. Knapp 1500 Exponate sind noch bis zum 28. Oktober zu sehen, 1000 davon gehören zur Ausstattung des Neuen Palais. In den kommenden Wochen stellen die PNN an dieser Stelle einzelne Ausstellungsstücke vor, die viel auch über Friedrich II. erzählen und erklären können.

Mit seiner Tierliebe stand Friedrich der Große zu seiner Zeit auf einsamem Posten. Der ihn umgebende Adel fand in der Tierquälerei oftmals Unterhaltung, denn Tiere galten nach seiner Vorstellung als empfindungslose Maschinen. Doch Friedrich bewunderte bereits als Kind die bunte Tierwelt. Er verabscheute die nutzlosen Jagdvergnügen, die bei seinem Vater, König Friedrich Wilhelm I., noch gang und gäbe waren. Als er 1740 den Thron bestieg, wurde er ein Tierschützer und aus den Jagdrevieren wurden Parks.

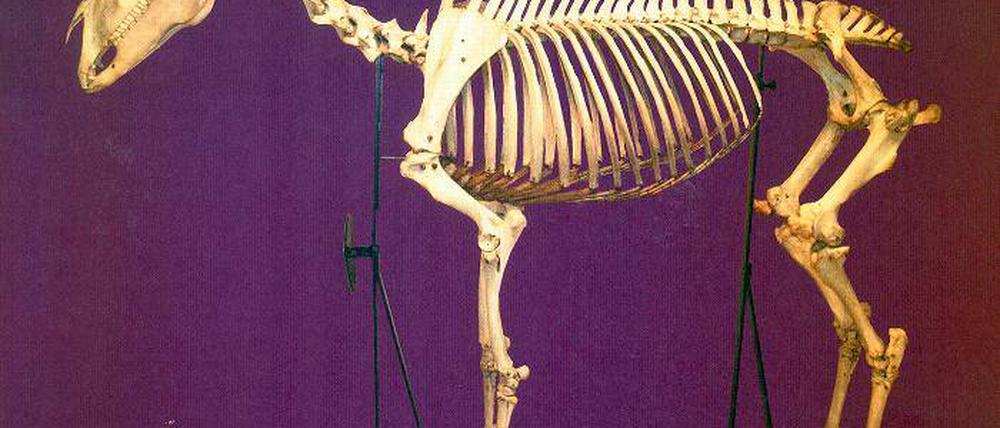

„Die wortlose Kreatur hatte er immer gern gehabt, nie duldete er einen Schlag Für seine Reitpferde gab es keine Peitsche und keinen Stachel, und er pflegte sie mit seinem schönen Obst zu füttern“, schrieb der Dichter Bruno Frank in seiner Erzählung „Tage des Königs“. Condé, sein Lieblingspferd, benannt nach einem französischen Feldherrn von König Ludwig XIV., wurde sogar Legende. Man kann es als Skelett, 208 Jahre nach seinem Tod, betrachten. Für die Friedrich-Ausstellung „Friederisiko“ im Neuen Palais wurde es vom Institut für Veterinär-Anatomie der Freien Universität Berlin ausgeliehen.

Condé war ein stolzer Fliegenschimmel-Wallach, der 1777 zum Leibreitpferd Friedrichs des Großen avancierte. Friedrich August Ludwig von der Marwitz erzählt in seinen Erinnerungen von seiner Begegnung des reitenden Königs auf einem Schimmel: „Er kam geritten auf einem großen weißen Pferde, ohne Zweifel der alte Condé, der nachher noch zwanzig Jahre lang das Gnadenbrod auf der école vétérinaire bekam, denn er hat seit dem Bayerkrieg (1778/79) beinahe kein anderes Pferd mehr geritten. Sein Anzug war derselbe wie früher auf der Reise, nur dass der Hut ein wenig besser conditionirt aufgesetzt war.“ Theodor Fontane hat übrigens in seinem Roman „Vor dem Sturm“ den Bericht von Marwitz reichlich zitiert. Condé hatte das Privileg, nicht zur schwierigen Arbeit beim Militär herangezogen zu werden. Täglich wurde er dem König vorgeführt, der ihn ausritt und bei Paraden besonders herausragend schmückte. Nach dem Tod Friedrichs des Großen am 17. August 1786 kam Condé auf das Gestüt Neustadt/Dosse und 1790 in die „Königliche Tierarzneischule in Berlin“, die gerade gegründet wurde. Dort lebte er bis zum Jahre 1804 und starb mit 38 Jahren. Haut und Skelett wurden präpariert und im ehemaligen Zeughaus in Berlin ausgestellt. Die Haut verbrannte jedoch bei der Zerstörung des Gebäudes während des Zweiten Weltkrieges. Das Skelett blieb, wie man auch im Neuen Palais erleben kann, erhalten. Das Institut für Veterinär-Medizin teilte mit, dass die Überreste des Pferdes auf seinen guten Gesundheitszustand und markantes Knochenrelief schließen lassen.

Konnte sich Condé schon viele Freiheiten erlauben, umso mehr aber die Hunde. Sie galten als Friedrichs treueste Gefährten. Als einer starb, war er zutiefst betrübt. Mit noch nicht ganz 40 Jahren schrieb er an seine Schwester Wilhelmine nach Bayreuth: „Ich will mich Euch in meiner ganzen Schwäche anvertrauen; habe meine Biche verloren, und ihr Tod hat in mir die Erinnerung an den Verlust aller meiner Freunde wieder wachgerufen Ich habe mich geschämt, dass ein Hund meine Seele so stark eingenommen hatte, und doch, mein eingezogenes Leben und die treue Anhänglichkeit des armen Tieres hatten unser Verhältnis so innig gestaltet, seine Leiden hatten mich so heftig gerührt, dass ich ihm, wie ich gestehe, schmerzlich nachtrauere.“

Die tiefe Einsamkeit dieses Königs spricht aus diesen Worten. Es scheint, dass niemand mehr da war, der ihn verstehen konnte, der ihm ans „Herz gewachsen“ war und mit dem er auch überquer lag. Friedrich muss ein gutes Herrchen seiner italienischen Windspiele wie Biche, Alcméne oder Superbe gewesen sein. Die nicht mehr als 40 Zentimeter großen Hunde sollen ihn, wie berichtet wird, mit allerlei Possen unterhalten haben. Hunde galten für ihn als die treuesten Gefährten. Der absolute Liebling durfte sogar bei ihm im Bett schlafen. „Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen“, stellte Friedrich der Große fest. Und dort, wo er seine letzte Ruhestätte herrichten ließ – auf Sanssoucis oberster Schlossterrasse –, sollten auch seine Lieblingshunde beerdigt werden. Ihnen war aber schließlich der mehrmalige Umzug ihres Herrchens als Leiche erspart geblieben.

Die Ausstellung „Friederisiko“ endet am morgigen Sonntag, dem 28. Oktober, im Neuen Palais, geöffnet von 10 bis 19 Uhr

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: