© Potsdam Museum

Kultur: „Ich war ein Teil dieser ewigen Schlange“

Manfred Butzmann über das Malen mit Magnus Zeller, seine Entscheidung für die Grafik und was er heute an Potsdam so schätzt

Stand:

In der Ausstellung „Stadt-Bild/Kunst-Raum“ zeigt das Potsdam Museum anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls erstmalig Werke aus der hauseigenen Sammlung mit Kunst aus der Zeit der DDR, darunter auch zahlreiche Arbeiten von Potsdamer Künstlern zum Thema Stadt. Die PNN befragen einige dieser Potsdamer Künstlerinnen und Künstler zu ihren Werken, ihrem Verhältnis zu dieser Stadt und ihrem Dasein als Künstler in der DDR. Nach Barbara Raetsch, Peter Rohn, Wolfgang Liebert und Christa und Peter Panzner kommt nun Manfred Butzmann zu Wort.

Herr Butzmann, Berlin oder Potsdam, wo haben Sie am liebsten gemalt?

In der Zeit, als ich Lehrling war und regelmäßig am Zirkel von Magnus Zeller teilgenommen habe, habe ich nur in Potsdam gemalt. Im Frühjahr 1961, als es die Grenze noch nicht gab, hatte ich die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule in Weißensee gemacht und bestanden unter der Bedingung, dass ich vorher einen Beruf in der polygrafischen Industrie erlerne. Deshalb musste ich zwei Jahre lang fast jeden Tag nach Berlin fahren. Von Bornim aus, was auch ein bisschen verrückt war.

Warum?

Ich musste um 7 Uhr in Berlin sein. Aber so früh fuhr ja noch kein Bus nach Potsdam. So bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad um 4.15 Uhr zu Hause los. Durch den Wald, am Neuen Palais vorbei Richtung Bahnhof Wildpark durch die Forststraße hin zum damaligen Hauptbahnhof.

Dann in den Zug und erst in Berlin wieder raus?

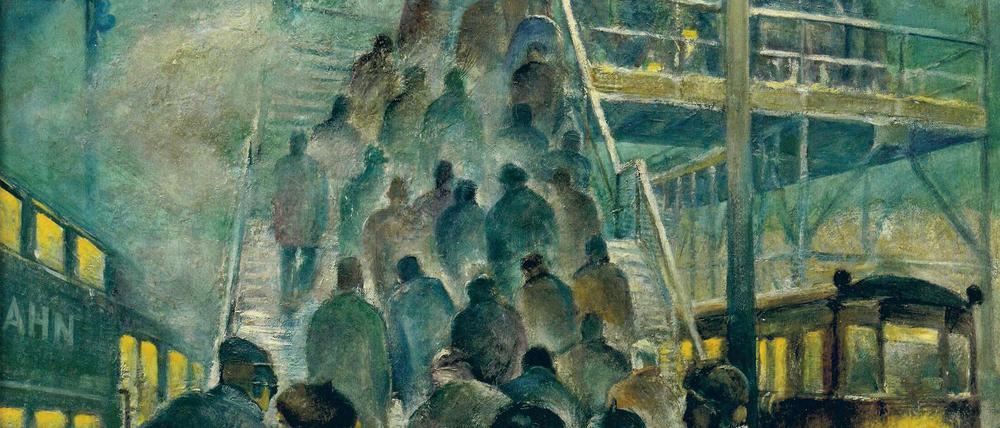

Ja, und dort in Karlshorst die Treppe hoch. Die Treppe, die Fahrerei, das ist mir sehr wichtig. Wenn ich mit Leuten darüber ins Gespräch komme, merke ich gleich, dass das sofort einen Wiedererkennungseffekt hat. Ich war ja ein Teil dieser Leute, ein Teil dieser ewigen Schlange, die dort die Treppe hochzog. Deshalb sind die ja auch alle von hinten zu sehen, weil ich ja nie oben auf der Treppe gewartet habe.

Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass diese ewige Schlange auf der Treppe ein Thema für ein Bild ist?

Damals schon. Wir haben ja bei Magnus Zeller gemalt und da habe ich so ganz kleine Skizzen davon gemacht.

Wie oft haben Sie sich in diesem Zirkel getroffen?

Jeden Sonntag. Zeller hatte zuerst die Idee, wahrscheinlich angeregt durch seine Erfahrung bei Corinth, dass es doch sehr schön ist, wenn wir komponieren lernen. Und das anhand der griechischen Mythologie. Nur hatte ich von griechischer Mythologie überhaupt keine Ahnung. Hat mich auch gar nicht interessiert. Und dann kamen wir mit unseren Themen an, was wir eben wirklich gesehen haben. Kneipenszenen, Berlin- oder Potsdam-Motive oder aus der direkten Erfahrung des täglichen Fahrens. Ich habe zum Beispiel auch Skatspieler gemalt, die immer im gleichen Zug, immer im gleichen Abteil sofort angefangen haben zu spielen, damit sie in der Dreiviertelstunde bis Karlshorst wieder ihre Runden schaffen.

Wie kam es zu diesem Zirkel?

Es gab eine Bezirkskunstausstellung und da waren Bilder von Zeller, die uns unheimlich gefielen. Da war beispielsweise ein Bild, auf dem Kinder vor einem geschlossenen Schranke standen und eine dampfende Lokomotive vorbei fuhr. Das war wahrscheinlich für uns selbst mit Kindheitserinnerungen verbunden. Ich habe zehn Jahre auf dem Dorf gelebt und habe den Bahnhof als Verbindung zur Außenwelt empfunden. Natürlich hatte das Bild auch etwas Träumerisches, denn die Lokomotive war 1960 nicht mehr das große Symbol des Fortschritts, sondern eher ein romantisches Motiv. Jedenfalls dachten wir: Den müssen wir besuchen. Daraus entstand der Zirkel. Er sagte: Ihr wisst ja gar nicht, wie aquarelliert wird. Kommt mal am Sonntag wieder und dann malen wir. Dann haben wir zuerst zu dritt an einem Plättbrett gesessen und an dem schmalen Plättbrett auf kleinen Formaten Aquarelltechnik probiert. Er hat immer gezeigt, wie wunderbar die Farbe verläuft und wie man mit dem Borstenpinsel das alles wieder verwischen kann. Er hat einfach einen Einblick in seine Maltechnik gegeben. Was eben an einer Hochschule nicht passieren würde. Da würde ein Lehrer seinen Studenten nicht den Pinsel führen, weil es ja heutzutage fast verpönt ist. Das war in Caputh in seinem Haus. Wahrscheinlich hat auch die Familie darunter gelitten, dass wir jeden Sonntag relativ früh ankamen.

Wie haben Sie ihre Themen gefunden?

Ich war an dem ganz normalen Leben einfach unheimlich interessiert. Wir waren auch manchmal in Kneipen unterwegs, einfach weil man die Leute da zeichnen konnte. Zum Beispiel im Winter, wenn es auf der Straße nicht geht. Und außerdem ist es ja sehr malerisch, wenn es eine Raucherkneipe ist. Da ist ja ein ganz anderes Licht und die Leute sind viel mehr mit sich beschäftigt, als in Kneipen, wo nicht geraucht wird. Ich bin Nichtraucher, ich genieße nur, dass die Leute was in der Hand haben. Was natürlich auch sehr spannend ist, eine weiße helle Zigarette, dazu dass sich durch den Qualm verändernde Licht.

Und dann die Brücke in Karlshorst. Wie haben Sie die Menschen dort jeden Tag erlebt?

Na ja, die waren oft müde und so begeistert waren sie nicht, dass sie nicht mehr durch Westberlin fahren durften. Sie mussten ja jetzt einen riesigen Umweg machen. Es war ja auch schon so geplant. Die Bahn wurde so gebaut, dass man Westberlin abriegeln kann. Somit war die Umgehung schon da. Hätten sie die nicht vorher gebaut, wäre das eine Katastrophe geworden, da wäre alles zusammen gebrochen. Eigentlich hätte man vorher ahnen können, dass da was passiert, nachdem der Außenring fertig war.

Und wie haben Sie die Zeit des Mauerbaus erlebt?

Gar nicht. Ich war im August bei Wittenberg bei Verwandten und habe da gezeichnet. Dort, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Und es lief auch nicht jeden Tag immerzu das Radio. Daher wusste ich es nur von den Leuten, die sagten: Na, Berlin haben sie jetzt dicht gemacht. Die Dimension war mir erst klar, als ich wieder zurück war. Ich dachte auch, dass kann ja nicht für lange sein, die können ja bei der S-Bahn nicht die Türen zu halten, wenn sie in Westberlin ist. Dass die gar nicht mehr durchfahren würden, war für mich überhaupt nicht vorstellbar.

War die Mauer für Sie malerisch auch ein Thema?

Ja klar, ich habe die Mauer nachher auch gezeichnet und auch Radierungen gemacht. 1961 ist ein größeres Blatt entstanden für die Berlin-Mappe. Und verrückterweise habe ich dieses Blatt von 1961 innerhalb der Berlinfolge fast immer ausstellen können. Wenn ein Aussteller das nicht ertragen konnte, weil er dachte er kriegt politisch Ärger, habe ich gesagt: Sie können es weglassen, aber das Titelblatt, wo alle Blätter aufgezählt sind, dürfen Sie nicht weglassen, sonst ziehe ich die Ausstellung zurück. Dadurch war jedem, der aufmerksam genug war, klar, dass das Motiv Grenzmauer nicht dargestellt war, obwohl es eigentlich zur Mappe gehört. Ich habe aber nur einmal erlebt, dass es nicht ausgestellt werden durfte.

Wie haben Sie in dieser Zeit Potsdam und Berlin im Vergleich empfunden?

Ich weiß nicht, dadurch, dass ich in dieser intensiven Zeit mit Lehre, Vorbereitung zum Studium und während des Studiums ja immer gependelt bin, habe ich es doch als gewisse Einheit empfunden. Dass Potsdam irgendwie mit dazu gehört hat. Später, als wir eine Meisterschülerreise in den 70er Jahren hatten, ging es mir sogar so, dass mich das damalige Leningrad an Potsdam erinnerte. Wie zu Moskau gehörig, obwohl hunderte Kilometer dazwischen sind. Aber die merkwürdige Einheit zwischen Residenz und dazugehörende Stadt – das war ja in Potsdam und Berlin genauso.

Sie haben sich früh für die Grafik entschieden. Warum sind Sie nicht bei der Malerei geblieben?

Ich habe ja Grafik studiert und nach dem Studium sofort Bücher illustriert. Davon habe ich gelebt, gleichzeitig aber auch frei Grafiken gemacht. Malerei war mir irgendwann suspekt geworden, weil sie so ideologisch überbewertet ist.

Wie meinen Sie das?

Bilder von Walter Womacka, wie das Liebespaar, die in allen Wohnungen hingen – das war eine richtige Mode. Ich fühlte mich als freier Grafiker auch freier, denn Grafik hatte nicht diese fürchterliche Aufgeladenheit von Bedeutungen. Ein Brigadebild war damals etwas ganz Wichtiges und ein Porträt von Aktivisten war wichtig für Aufstellungen. Es schadet aber immer der Kunst, wenn bestimmte Themen erfüllt werden. Es gab natürlich auch Maler, die das nicht gemacht haben und die mussten dann auf eine gewisse Öffentlichkeit verzichten. Die Grafik bot dagegen so eine unterschwellige Möglichkeit. Gleichzeitig war sie relativ preiswert. Das war eine Chance für die Künstler. Es gab damals ein Schlagwort: Die Grafik muss volkstümlich werden. Und ich glaube sie war zu DDR-Zeiten wirklich volkstümlich, denn nicht jeder kauft sich ein großes Ölbild und hängt sich das hin. Aber eine Grafik, die man dann auch wieder in die Mappe legen kann, ist einfach demokratischer als Möglichkeit, dass sich da was verbreitet. Später habe ich dann auch Plakate im eigenen Auftrag gemacht. Das war eine tolle Möglichkeit für mich, mich einzumischen.

Sich kritisch einzumischen?

Ja, na klar. Ich merkte auch, dass ich nicht alles mit der freien Grafik machen kann. Zum Beispiel habe ich 1981, zur Zeit der Nachrüstung, ein Plakat gemacht, ein Maschinengewehr als ein Kinderspielzeug – eine sehr naturalistische Nachbildung – weggeworfen im Papierkorb und darüber steht ganz dick: Zum Beispiel. Das ist fast wie eine Befreiung, wenn man das so groß in A1-Format auf Papier hat und sich das in den Hausflur hängen kann. Das machte den Leuten Spaß. Das kann ich nicht mit einer Grafik machen. Ein Plakat hat diese Möglichkeit, massenwirksam zu werden.

Aber auch Malerei konnte sehr kritisch und massenwirksam sein. Als Beispiel sei hier nur „Die Ausgezeichnete“ von Wolfgang Mattheuer genannt.

Deshalb ist man ja auch nach Dresden gefahren in die große Ausstellung, wo hunderte Bilder zu sehen waren und wo auch immer Bilder dabei waren, die nicht genau die Erwartungshaltung der Partei erfüllt haben. Oberflächlich erstmal ja, wie bei „Die Ausgezeichnete“, die ihr Leben lang gearbeitet hat. Aber wenn ich die welken Tulpen davor und die geschwollenen Beine, die unter dem Tisch hervorgucken, sehe, merke ich, dass das kein nur erfülltes Leben war, sondern auch eine ziemliche Last für die Frau gewesen ist. Aber inwieweit diese Malerei von Mattheuer die einzige Alternative war, um auf gesellschaftliche Verhältnisse zu reagieren, ist mir zweifelhaft. Ein Plakat könnte das viel direkter und viel aggressiver transportieren. Da muss man auch die Mittel der Kunst beachten, wann eine Grafik gut, wann ein Bild und wann ein Plakat gut ist. Ein Aquarell ist für mich gut, wenn ich die Übereinstimmung mit dem Naturerlebnis auf das Papier bringen will. Dann setze ich mich an den Acker und male das Mohnfeld mit dem Himmel der darüber ist und versuche mich vollkommen dieser Stimmung auszuliefern. Das könnte ich mit einer Grafik nicht und mit einem Plakat erst recht nicht.

Vor wenigen Jahren sind Sie aus Berlin wieder zurück nach Bornim gezogen.

Ja, zurück in das Haus der Eltern. Unsere Berliner Wohnung, in der wir unsere drei Kinder groß gezogen haben, mussten wir verlassen. Nichts ist ja schlimmer als ein Vermieter, der mit dem Haus Geld verdienen will. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Meine Frau ist Gärtnerin, hier haben wir einen Garten. Sie hat bei Förster gelernt, also ist die Beziehung zu Potsdam sowieso sehr intensiv.

Ist das für Sie auch eine Art Rückkehr?

Sicher ist das eine Rückkehr, aber nicht in die gleiche Zeit. Es ist ja alles anders.

Ist die Natur jetzt mit dem Umzug mehr zu einem künstlerischen Thema geworden?

Das schon, denn wir wohnen ja in Bornim direkt am Wald. Also wird der Wald zum Thema für mich. Und das unterschiedliche Licht, die Jahreszeiten – alles ist natürlich noch intensiver, als es in der Stadt sein könnte. Ich gehe auch gerne auf das Feld raus und male dort. Das ist etwas Wunderschönes.

Sie sagten gerade, alles sei anders. Wie erleben Sie heute Potsdam als veränderte Stadtlandschaft?

Mich interessieren Kontraste. Als ich Meisterschüler an der Akademie der Künste war, musste ich für ein halbes Jahr als Reservist zur Nationalen Volksarmee. Das habe ich als makabere Studienreise empfunden. Die Kontraste, die ich dort erlebt habe, waren für mich künstlerisch wichtiger als die Studienreise beispielsweise nach Moldawien während der Meisterschülerzeit. Denn in der Kaserne merkte ich, wie sich Form gegen Form reibt. Dahinter steckt auch ein Inhalt, der sich reibt oder wehtut. Das habe ich erst bei der Armee gelernt.

Während Ihrer Zeit als Reservist in der Kaserne?

Ja, nehmen wir als Beispiel eine Fahnenstange. Die wird auf meinem Papier keine Fahnenstange, wenn ich sie nicht am Lineal ziehe. Wenn diese Fahnenstange nicht ganz senkrecht steht, sondern ein klein bisschen aus der Senkrechte herausgerückt ist, stimmt mit der Ideologie schon etwas nicht mehr. Da merke ich: Da hängt was schief. Dazu brauche ich aber das Lineal, um zu zeigen, dass da ein künstliches Gebilde steht, kein Baum, der wächst, keine zittrige Linie. Den Kontrast zwischen Natur und Gebautem, einmal harte Winkel und harte Linien und dann das Gewachsene. Das ganze Gegenteil von Gebautem sind Wolken. Und dieser Kontrast zwischen einer harten Linie und einer Wolke, dahinter kann natürlich auch ein inhaltlicher Kontrast stehen. Bei der Armee war das ganz deutlich. Wenn ich da einen Kasernenhof habe, ringsherum mit flachen, strengen Barackenbauten und kein Baum, nirgends. Diese strenge Umgrenzung des Hofes wird natürlich noch deutlicher, wenn ich darüber einen windbewegten Himmel habe. Der Kontrast vom Eingesperrtsein zur Natur ist so natürlich besonders groß.

Aber was hat das alles mit Potsdam zu tun?

Diese Kontraste empfinde ich auch in Potsdam als aufregend. Ich denke, die Leute, die voreilig danach rufen, dass das Hotel Mercure weg muss, haben scheinbar noch nie vom Hotel auf die Stadt geguckt und auch nicht erkannt, dass die Senkrechte zum Schloss auch ein inhaltsreicher Kontrast sein kann. Das Hotel selber, in den 60er-Jahren gebaut, ist ja kein unmoderner Bau. Das ist ein ganz typischer Bau, wie er in jeder größeren Stadt zu finden ist. Das hat nichts mit DDR-Piefigkeit zu tun. Natürlich reibt sich das jetzt an dem Schloss. Aber wenn man das gar nicht ertragen will, stellt man sich so auf den Alten Markt, dass der Obelisk das Mercure verdeckt und schon ist man wieder im barocken Potsdam, wie manche es haben wollen. Ich genieße es sehr, wie hier über Architektur gesprochen wird, wie fast in keiner anderen Stadt. Und wie die Leute da gelegentlich auch aufeinander losgehen, weil es natürlich auch von Ideologie belastet ist. Aber bis jetzt hat es der Stadt noch nicht geschadet, dass so viel darüber geredet wird.

Das Gespräch führte Dirk Becker

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: