© Andreas Klaer

Kultur: In den Landschaften spiegelten sich Befindlichkeiten

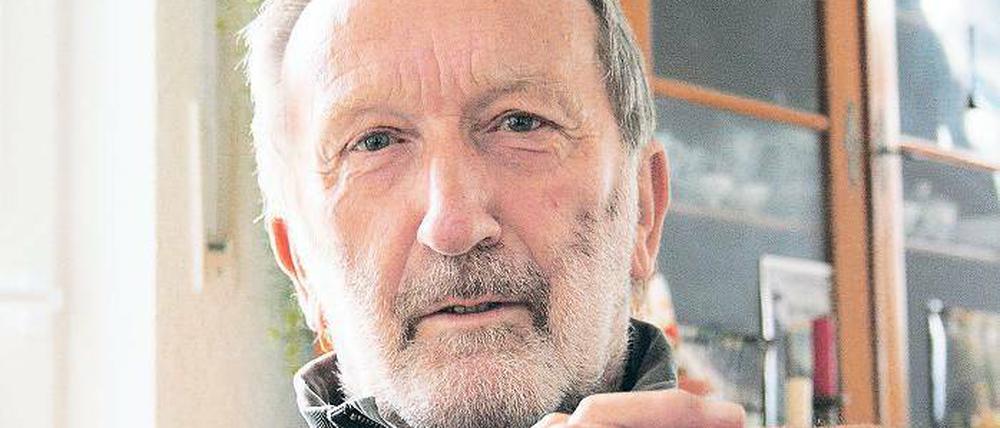

Der Potsdamer Kameramann und Regisseur Roland Gräf wird am Montag 80 Jahre alt

Stand:

Frühjahr 1955 im Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen. In einer Halle beobachten Kamera-Studenten der neuen Deutschen Hochschule für Filmkunst Babelsberg, wie Rohfilm produziert wird. Unter ihnen ist auch Roland Gräf, der in den folgenden Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Autorenfilmer der Defa wird.

Im Mittelpunkt seiner frühen Filme stehen zumeist gewöhnliche Leute wie der 19-jährige Robinson in „Mein lieber Robinson“ (1971) – seiner ersten Regiearbeit –, einem Film über das Erwachsenwerden. Oder der Arbeiter Karl Achilles in „Bankett für Achilles“ , in dem bereits 1975 Fragen des Altwerdens und des Umgangs mit unserer Umwelt verhandelt werden. Ebenso über den konkreten Zeitbezug hinaus wirkt die 1981 gedrehte Komödie „Märkische Forschungen“ über Wahrheit und deren Nutzen, Macht und ihren Selbsterhalt. Nach der gleichnamigen Erzählung von Günter de Bruyn entstanden, geriet der Film zu einer Parabel auf die durch Resignation und kleinbürgerliche Anpassung bestimmte DDR-Realität.

Zur Filmausbildung in Babelsberg kam der gebürtige Thüringer nach einer Lehre als Industriekaufmann und dem Besuch der Arbeiter- und Bauernfakultät in Jena. Nach einem Zwischenspiel im Dokumentarfilmstudio trat der Kameraabsolvent 1961 ins Defa-Studio für Spielfilme ein. Dort arbeitete er in den 60er-Jahren vor allem mit Regisseuren seiner Generation wie Herrmann Zschoche, Frank Vogel oder Lothar Warneke zusammen, denen - wie ihm selbst – die Stoffe der DDR-Gegenwart unter den Nägeln brannten. So hatte er bei „Jahrgang 45“ (1966), dem furiosen Regie-Debüt von Jürgen Böttcher, das nach dem Rohschnitt verboten wurde und erst 25 Jahre später in die Kinos kam, die Kamera geführt. Als Dramaturgin und Mitautorin ebenfalls an „Jahrgang 45“ beteiligt war Christel Gräf, seine Frau. Von Anbeginn an verband beide eine enge Zusammenarbeit. Christel Gräf wurde zur Mitschöpferin der meisten seiner Filme, die mehrfach Preise errangen. Als Regisseur machte er so Schauspieler wie Erwin Geschonneck, Kurt Böwe, Jörg Gudzuhn, Jutta Wachowiak oder Michael Gwisdek zu Hauptakteuren seiner Filmgeschichten und führte seine Darsteller zu Höchstleistungen.

Seine Regiearbeiten sind geprägt von den Landschaften, in in denen sie spielen und die ein Stück weit die Befindlichkeiten ihrer Helden spiegeln. In „Jahrgang 45“ oder „Mein lieber Robinson“ etwa sind es die noch unfertigen Stadtlandschaften Berlins, in „Bankett für Achilles“ die durch Industrie zersetzte Bitterfelder Gegend, in „Märkische Forschungen“ die karge Mark oder in „Fallada – letztes Kapitel“ die Weite Mecklenburgs.

Von seinen zehn Spielfilmen befassen sich zwei auf besondere Weise mit den Ausformungen der Anpassung – zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen politischen Systemen, aber jeweils mit großer Eindringlichkeit. Der mehrfach mit Preisen bedachte Film „Fallada – letztes Kapitel“ erzählt 1937 beginnend das letzte Lebensjahrzehnt des Schriftstellers Hans Fallada als ein deutsches Schicksal, bestimmt auch durch die unentschlossene Haltung zum Nationalsozialismus des innerlich zerrissenen Menschen. „Der Tangospieler“ nach einer Erzählung von Christoph Hein, an dem Roland Gräf im Frühjahr 1989 begonnen hatte, zu arbeiten, führt zurück in die 60er-Jahre der DDR. Nach seiner Entlassung aus der Haft wegen „staatsverleumderischen Aktivitäten“, die ihm wegen einer unbedachten Gutwilligkeit widerfuhr, flieht hier der Historiker Dallow in die Anpassung.

„Der Tangospieler“ brachte Gräf den Bundesfilmpreis. Dennoch entstand nach dieser Literaturadaption nur noch ein Kinofilm, weitere Projekte scheiterten an der Finanzierung. Für das Fernsehen zu arbeiten, gab der Regisseur nach wenigen Versuchen auf: Schnell abgedrehte Produktionen, in denen Qualität eine geringe Rolle spielt, konnte er nicht zu seiner Sache machen. Sein Abschied vom Filmemachen blieb unfreiwillig, auch wenn er danach an der Babelsberger Filmhochschule den Studiengang „Medienspezifisches Schauspiel“ aufbaute und bis 2001 leitete. Dass er 2007 im Fläming, wo er zeitweise lebt, zu fotografieren begann, betrachtet er selbst als einen „Akt schöpferischer Notwehr“. Dort entstehen Bilder, in denen ein faszinierend-atmosphärischer zweiter Blick auf die Landschaft eingefangen ist. „Diese Bilder sind mein elfter Film“, sagt Roland Gräf. Einige davon sind ab 15. Oktober im Industrie- und Filmmuseum Wolfen in der Ausstellung „LandschaftLeuteStrukturen“ zu sehen – genau in jener Halle, in der im Frühjahr 1955 der Kamerastudent Roland Gräf und seine Kommilitonen die Herstellung von Rohfilm erforschten. Am Montag wird Roland Gräf 80 Jahre alt. Gabriele Zellmann

Gabriele Zellmann

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: