© Architektenkammer

Kultur: „Nicht mehr weit bis zur Filmkulisse“

Bernhard Schuster, Präsident der Architektenkammer, über die Moderne und das Bauen heute

Stand:

Heute eröffnet im Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte eine Ausstellung über den „Aufbruch in die Moderne – Architektur in Brandenburg 1919 bis 1933“. Herr Schuster, warum schon wieder eine Rückbesinnung? Hat die Architektenkammer nicht genug mit der Gegenwart zu tun?

Wir wagen mit der Ausstellung den kleinen Blick nach hinten, um nach vorne zu schauen. Es ist auch keine Rückbesinnung, sondern eigentlich ein Ausgraben. Wir erinnern in unserem Projekt an eine Zeit, die nicht nur architektonisch, sondern auch wirtschaftlich und politisch sehr spannend war und gezeigt hat, was eine Gesellschaft an Gestaltungswillen, an neuen Nutzungen und Ausdrucksformen zu leisten imstande ist. In den 20er Jahren hat sich in ganz kurzen Zeiträumen extrem viel gewandelt.

Warum gerade in dieser Zeit?

Es gab nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches einen großen Wertewandel und obwohl es militärische Putsche, die Inflation und die Weltwirtschaftskrise gegeben hat, verfiel die Gesellschaft nicht in Agonie. Sie hat deutliche Bilder von der Zukunft gezeigt. Ein Zeichen für die heutige Architektur: Auch wir sollten wieder Zukunftsgewissheit vermitteln.

Sie geben erstmals einen Überblick über den umfangreichen Bestand der Architektur der Moderne. Was war das Neue an diesen Bauten?

Das Experimentieren mit neuen Formen und Materialien wie Glas, Beton und Stahl sowie der Einsatz von Farbe.

Gab es Überraschungen bei der Recherche?

Manches konnten wir verdichten, was in der Literatur schon vorhanden war. Aber manches ist auch neu dazugekommen.

Zum Beispiel?

Neu ist die Menge der entstandenen Bauten. In großen Teilen des Landes Brandenburg gab es in den 20er Jahren neue Bauaufgaben, die nahezu zur gleichen Zeit umgesetzt worden sind, wie im Wohnungsbau und Schulbau. Und es gab in dieser kurzen Zeitspanne eine Vielzahl verschiedener Ausdrucksformen nebeneinander, vom Expressionismus über das Neue Bauen bis zur gemäßigten Moderne. Manches war sehr experimentell, wie die Kupferblechverkleidungen an Wohnhäusern in Eberswalde.

Was war die Initialzündung für das Neue?

Überraschenderweise war nicht die Weimarer Republik mit ihrem Versuch einer Demokratie der große Auslöser für neues Bauen, sondern vorwiegend einzelne Personen in Ministerien oder Bauverwaltungen, die so viel auf den Weg brachten.

Die Ausstellung wird zeigen, dass auf dem Lande mehr avantgardistische Bauten entstanden sind als in Berlin. Wie kam das?

Ich glaube, dass Distanz zu Metropolen auch Freiräume ermöglicht. In Berlin entstanden in den frühen 20er Jahren große Wohnsiedlungen, die heute Weltkulturerbe sind. Im Brandenburgischen gibt es die Vielfalt: hier eine kleine Kirche, dort ein Wohnhaus, hier die Fabrik, dort ein Krematorium. Es ist eine breite Menge. Fast 300 Gebäude sind in der Zeit errichtet worden, vor allem zwischen 1923 und 1929. Viele der Architekten mussten dann emigrieren und sind danach in der Welt nichts mehr geworden. Trotzdem sind ihre Bauten Ikonen der Moderne. Diese experimentellen Möglichkeiten, die man in Brandenburg hatte, ohne gleich die Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, ist schon beeindruckend.

Das wünschen sich Architekten sicher auch heute.

Wir sollten aus dieser Zeit lernen, dass es nicht zweckmäßig sein kann, nur in Bildern zu denken. Es ist ja hin und wieder üblich, ein Gebäude nur seiner selbst willen schön oder schlecht zu finden. Aber es im gesellschaftlichen Kontext zu betrachten, unter welchen Umständen es entstanden ist, erhöht den Wert um ein Vielfaches. Gerade in der Betrachtung der 20er Jahren war das gesellschaftliche Umfeld ganz wesentlich.

Was ist daran falsch, ein Gebäude an sich schön zu finden?

Ein Gebäude ist immer Spiegelbild seiner Zeit. Sie ist sehr prägend für Gebäude, für die Nutzungsform, den Gestaltungswillen. Es geht nicht nur um ästhetische Qualitäten, sondern auch immer um Abbildungen konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse

Können Sie Beispiele nennen?

In Frankfurt(Oder) wurde 1911 ein Gymnasium im klassischen Wilhelminischen Stil gebaut, das aussieht wie ein Schloss mit reichen Verzierungen. Zehn Jahre später entstand eine Schule, die völlig anders im pädagogischen Konzept war. Und das ist natürlich auch in der sachlichen Formensprache und der Materialauswahl der Architektur ablesbar.

Welche Gebäude aus dieser Zeit der Moderne kann Potsdam aufweisen?

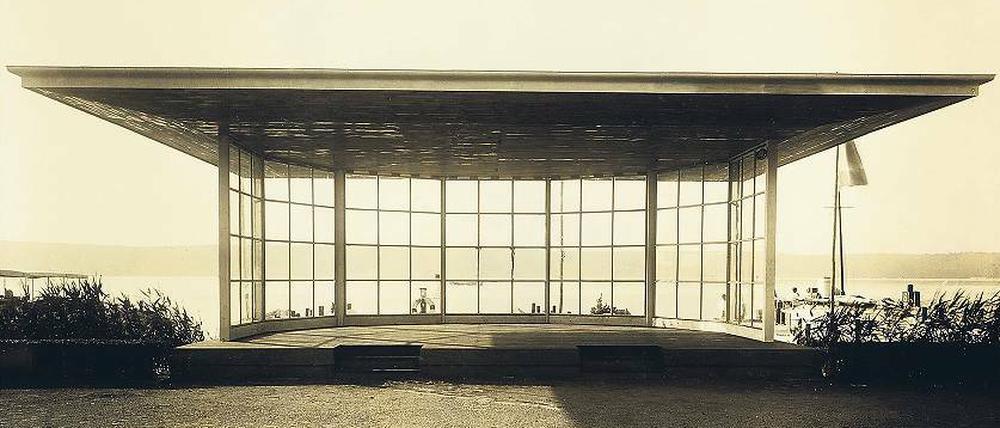

Das fängt an mit dem Einsteinturm von Erich Mendelsohn, der wie eine Skulptur in der Landschaft wirkt. Dann haben wir von Reinhold Mohr im Luftschiffhafen das Regattahaus und einen ganz kleinen, ebenfalls noch nicht sanierten Musikpavillon vis-a-vis am See, der in seiner puristischen Sprache aus Stahl und Glas die Neue Nationalgalerie von Mies von der Rohe vorwegnimmt. Und auch das Klinkergebäude der ehemaligen Stadtreinigung an der Hebbelstraße ist in seinem expressionistischen Ausdruck von toller Qualität.

Und was vermissen Sie heute?

Wir brauchen Bauherren, ob öffentliche oder private, die mit Selbstbewusstsein auftreten und ihren Beitrag zur Entwicklung der Baukultur leisten. Sie werden Teil der Geschichte, mit dem, was sie tun. Aber allzu oft wird viel geborgt in der Vergangenheit, geht der Blick weit zurück, gerade in Potsdam.

Warum gibt es diese Rückwärtsgewandtheit?

Die gesellschaftlichen Entwicklungen scheinen heute noch schnellläufiger als in 20er Jahren zu sein. Viele haben einen Bedarf nach Konstanten. Das sind vorrangig Bilder, die mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht werden, ohne zu wissen, wie sie vielleicht entstanden sind. Es ist ein Anker im Leben, den man sich sucht, psychologisch ganz verständlich.

Suchten die Leute nach dem Ende der Kaiserzeit keinen Anker?

Sie haben mit ihrem neuen Selbstbewusstsein ihren eigenen Anker gesetzt und sich keinen aus der Geschichte geborgt. Es ist auch nicht so, dass alles hohe moderne Kunst gewesen ist, was damals gebaut wurde. Aber es war vollständig anders als das, was in der Kaiserzeit und vor dem Ersten Weltkrieg entstand. Gebäudeformen wurden mit überholten Systemen in Verbindung gebracht und man wollte weg vom Adel. Dafür mussten adäquate Formen gefunden werden. Heute verbindet man mit Bauten aus Wilhelminischer Zeit nicht mehr diese gesellschaftlichen Prozesse, sondern sieht nur noch den ästhetischen Wert. Deshalb macht es einen Unterschied, ob man ein Gebäude nur als Bild betrachtet oder im Kontext seiner Zeit sieht.

Und welches Bild vermittelt für Sie das Stadtschloss?

Ich habe sehr häufig gesagt, dass ich es nicht zweckmäßig finde, dass sich Potsdam als den wichtigsten Bau der Demokratie ein Schloss der Preußen-Könige als Kopie aufbaut. In der allgemeinen Öffentlichkeit wird das Leben in Bildern aber bevorzugt und die Kommunikation zwischen den Lagern ist schwierig.

Beim abgerissen Haus des Reisens setzen sich jetzt wahrscheinlich wieder die Traditionalisten durch, wenn eine Kopie des einstigen Unger-Baus entsteht. Wie bewerten Sie das?

Viele Architekten finden das gut. Ich glaube indes, dass es Potsdam nicht gut tut, eine Zeit zu konservieren, in der sie ihre Blüte vermutet. Mit den Kopien werden auch die Originale intellektuell beschädigt, denn jede Kopie wird wesentlich perfekter, als das Original je gewesen sein kann. Irgendwann wird ein normaler Mensch nicht mehr unterscheiden können, wann was entstanden ist. Dann ist der Unterschied zur Filmkulisse Studio Babelsberg nicht mehr weit.

Gab es in den 20er Jahren nicht auch Widersacher gegenüber Neuem?

Natürlich. Auch damals gab es viele Traditionalisten. In Weimar hat man zum Beispiel keinen Bezug zum Bauhaus gefunden und es deshalb nach Dessau vertrieben. Die Initiativen der Bürger, die in Briefen vehement gegen diese „ekelhafte Architektursprache“ rebellierten, ähneln Leserbriefen, wie sie heute in den PNN oder anderen Tageszeitungen zu lesen sind. Potsdam ist da ein ganz besonderes Pflaster. Die laute mediale Äußerung von Gruppen gegenüber neuer Architektur in dieser Vehemenz kenne ich aus keiner anderen Stadt in Brandenburg.

Wie sehen Sie Potsdam in zehn Jahren?

Ich hoffe, dass sich in Potsdam eine Vielfalt von Architektursprachen durchsetzt, mit hoher Qualität. Und ich hoffe auch auf eine Akzeptanz untereinander, getragen von einer öffentlichen Gesprächskultur, die es derzeit in Potsdam noch nicht gibt. Es muss doch möglich sein, dass unsere heutige Gesellschaft eine Stadt weiterbauen kann und sie nicht zum Zeitpunkt 1785 einfriert.

Was denken Sie, sind die Materialien der Zukunft?

Ich denke, die Materialvielfalt ist fast nicht steigerbar. Es geht jetzt darum, sie als Ressource zu betrachten und verantwortlich damit umzugehen. Endscheidend ist, dass so ein Gebäude nicht nur Funktionen erfüllt, sicher, trocken und energieeffizient ist, sondern auch die Sinne, das Lebensgefühl anspricht. Das ist in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen. Wenn man heute baut, bekommt man ganz schnell enge wirtschaftliche Rahmenbedingungen gesetzt.

Was könnte diese Sinnlichkeit wieder hervorbringen, ohne Putten und Schnörkel?

Da spielen Licht, Farbe, Oberflächenqualitäten eine Rolle, Kubaturen, Maßstäblichkeiten.

Können Sie ein Beispiel in Potsdam für gelungenes Bauen aus der Jetztzeit nennen?

Das ist wirklich schwierig und der eigentliche Konflikt: Man kann leider nicht viel vorzeigen und unumwunden loben. Häufig entstehen die gelungensten Gebäude, wenn Leute ein Haus für sich privat planen und es eine richtige Auseinandersetzung zwischen Bauherrn und Architekten gibt. Schwierig wird es, je größer ein Vorhaben ist und der Bauherr anonymer wird. In den 20er Jahren gab es in der öffentlichen Hand Personen mit ganz hohem Qualitätsanspruch und ganz hoher Qualifizierung.

Die heute fehlen?

Die wir uns heute mehr wünschen würden.

Das Gespräch führte Heidi Jäger

Eröffnung der Ausstellung heute, 18 Uhr, im HBPG, Am Neuen Markt

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: