© Andreas Klaer

Kultur: Sensibiliät ad acta gelegt

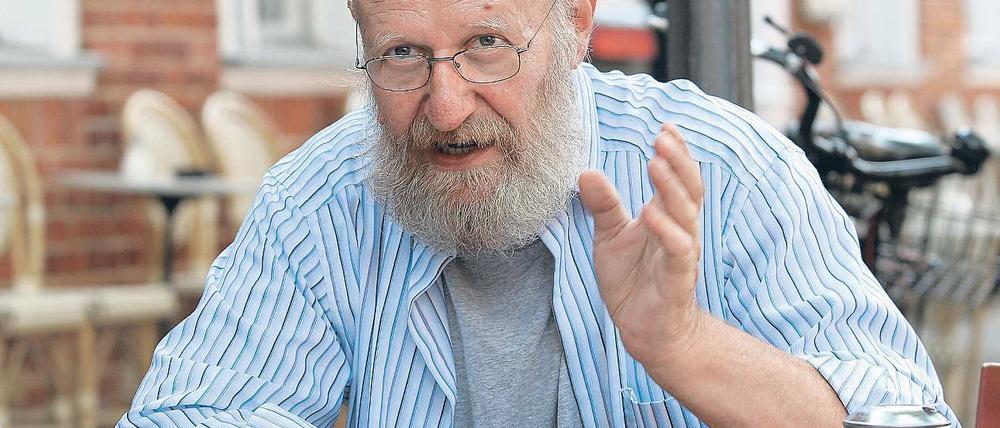

Der Potsdamer Andreas Hüneke recherchierte Presseberichte zum Fall Gurlitt

Stand:

Will man eine Geschichte publizieren, muss sie vor allem Aufsehen erregen. Das erhöht die Einschaltquoten, das Leseinteresse verstärkt sich. Für das Image des jeweiligen Mediums kann das von Vorteil sein, für den Autor auch in ökonomischer Hinsicht. Redlichkeit fällt da jedoch manchmal unter den Tisch. Der Fall des Münchener Kunstsammlers Cornelius Gurlitt liefert seit vier Jahren reichlich Stoff für Berichterstattungen.

Der Potsdamer Kunsthistoriker Andreas Hüneke, der auch als Kritiker und Ausstellungskurator tätig ist, hat sich der Informationen und Reflexionen in Sachen Gurlitt jetzt angenommen. Seine Bestandsaufnahme, die sich sehr spannend liest, hat er in den „Schriften zur Kunstkritik“ der Edition der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes veröffentlicht. Hüneke hat sich schon mehrmals in der Reihe, die sich zumeist mit aktuellen, kontrovers geführten Debatten in der Kunst-Welt beschäftigt, zu Wort gemeldet. Beispielsweise zur „Entarteten Kunst“. Zu diesem Thema forscht er als freier Mitarbeiter der Forschungsstelle „Entartete Kunst“ am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin.

Den Band 25 der Schriftenreihe nennt Hüneke „Fund Gurlitt - Fall Kunstkritik“. Es geht dem Autor nicht darum, einzelne Journalisten in Misskredit zu bringen, sondern darum, die verbreitete Praxis von Medien anzuprangern, die Ausgewogenheit in der Berichterstattung hinten anzustellen, die sachgerechte Information zu vernachlässigen oder der Meinungsbildung wenig freien Raum zu lassen. Der Potsdamer Kunstkritiker nimmt dabei mit unzähligen Zitaten pauschalisierende Presseberichte aufs Korn. Im Fall Gurlitt hatten sie besonders tragische Züge. Man stürzte sich auf Cornelius Gurlitt und machte ihn teilweise mit ungenau geführten journalistischen Erkundungen seelisch und körperlich fertig. Daran beteiligten sich in der Regel nicht nur Boulevard-Blätter, sondern auch hoch angesehene Zeitungen der Republik. Bei den angeblich spektakulären Enthüllungen wurde Sensibilität gegenüber dem Betroffenen ad acta gelegt.

Ganz kurz: Der Kunstsammler Cornelius Gurlitt starb 2014. Zuvor lebte er jahrelang – bis 2012 – mit teilweise bedeutenden Kunstwerken aus dem in der Öffentlichkeit unbekannten Nachlass seines Vaters Hildebrand Gurlitt in seiner Wohnung in München-Schwabing und im Haus in Salzburg. „Ich bin doch etwas ganz Stilles. Ich habe doch nur mit meinen Bildern leben wollen“, soll Gurlitt in einem Interview gesagt haben. Allerdings: Sein Vater war in Kunst-Geschäften mit nationalsozialistischen Spitzen verwickelt. Nur durch Zufall entdeckte man die Kunstsammlung mit Werken von Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall oder Max Beckmann.

Während einer Zugfahrt von Zürich nach München vermuteten Zollfahnder nach einer Kontrolle Cornelius Gurlitts, bei der 9000 Euro bei ihm entdeckt wurden, ein Steuerdelikt. Das Amtsgericht Augsburg bewilligte daraufhin einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss für seine Münchner Wohnung. In ihr stand man unerwartet 1406 Kunstwerken gegenüber. Ihre Herkunftsfrage wurde prioritär behandelt. Auch von den Medien. Andreas Hüneke geht unsachlichen journalistischen Meinungsberichten nach, die beispielsweise nur von „verschollenen Raubkunstwerken“ schrieben, die in Gurlitts Besitz seien. Nazi-Raubkunst-Bilder aus der Sammlung wurden aber bereits zurückgegeben, zu weiteren wird noch die Provenienz erforscht. Doch schon jetzt ist klar, dass der größte Teil des Besitzes aus dem leidenschaftlichen Sammeln der Familie Gurlitt stammt und damit ihr Privateigentum ist. Dies wiederum vermutet die Presse natürlich nicht. Klaus Büstrin

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: