© Hans Otto Theater

Kultur: Sprechen wir über Bäume

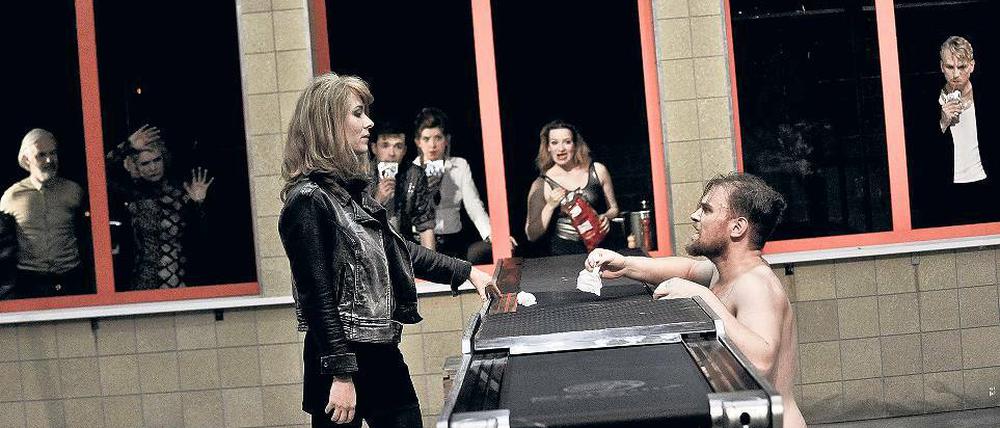

Premiere von Thomas Melles „3000 Euro“: Während in Paris Bomben explodierten, geschossen wurde, zog der Protagonist in den Kampf gegen einen gesichtslosen Feind – die Funktionsgesellschaft

Stand:

Es gibt Tage, da fällt es schwer, über Theater so zu schreiben, als ginge es dort tatsächlich um die Bretter, die die Welt bedeuten. Am Freitagabend, es war der Premierenabend von „3000 Euro“ nach Thomas Melle in der Regie von Wojtek Klemm, starben in Paris fast 130 Menschen bei den Terroranschlägen. Die Welt ist immer grausamer, als das Theater es sein kann. Aber manchmal wird uns das auf eine Weise bewusst, die ein Sprechen über Theater eigentlich unmöglich macht – weil es ein Schweigen über andere, ungleich wichtigere Dinge einschließt. So ähnlich hat das Bertold Brecht mal geschrieben. Nur dass es ihm um das Sprechen über Bäume ging, angesichts des Nationalsozialismus.

Aber versuchen wir das Unmögliche. Sprechen wir über Bäume. Denn Thomas Melle hat mit „3000 Euro“ 2014 einen lesenswerten Roman geschrieben, und am Hans Otto Theater in der Reithalle A ist daraus ein sehenswerter Abend entstanden, der unfertig ist, sich aber daran nicht weiter stört. Der Regisseur Wojtek Klemm hatte die Inszenierung erst knapp vier Wochen vor der Premiere übernommen, weil Regiekollege Fabian Gerhardt erkrankt war. Das erklärt das Grobe, manchmal Stolprige dieses Abends, das sich in den guten Momenten im lustvoll Improvisierten zeigt. In den weniger guten zeigt es sich in der allzu schnellen Abfolge von Einfällen, im nicht ganz stimmigen Tonfall – und darin, dass man immer mal wieder das Gefühl hat: Auf der Bühne ist es einfach zu voll. Mal stehen Spieler herum, mal scheinen sie ihre Präsenz durch körperlichen Aktionismus legitimieren zu müssen, und sorgen doch nur für heiße Luft.

Im Mittelpunkt steht Anton (Florian Schmidtke). Anton führt seinen eigenen Krieg gegen einen Feind, der kein Gesicht hat. Es ist der Kampf gegen ein Gesellschaftssystem, das von seinen Mitgliedern fordert, zu „funktionieren“, also: Geld zu verdienen und Geld zu haben, nicht zu viel zu trinken, nicht zu wenig zu konsumieren, überhaupt das richtige Maß zu kennen. Anton kennt es nicht. Dabei hat er sich früher mal Mühe gegeben, Jura studiert, hat dann aber den Halt oder einfach das Interesse verloren. Drogen, Alkohol, Schulden. Jetzt soll er die 3000 Euro des Titels an das Gericht zurückzahlen, sonst droht Schlimmes. Wie genau es kam, weiß man nicht, wie überhaupt wenig „erzählt“ wird an diesem Abend. Es geht dem Regisseur nicht um das Woher, sondern um das Wie: um die Beschreibung eines Bewusstseinszustandes ohne Orientierung, ohne ordnendes Narrativ.

Der Abend erhebt diesen Zustand, der wohl der hinter Antons Stirn sein muss, zum Prinzip. Die Inszenierung zuckt sich von einer Szene zur nächsten in einer atmosphärischen Mischung aus Rauschhaftigkeit und von Blackouts durchzogener Ernüchterung. Einzelne Dialoge wechseln sich ab mit choreografierten Ensembleszenen, in denen die acht Spieler auf der Stelle rennen, in ekstatische Tanzbewegungen ausbrechen oder lässig-lakonisch Geschlechtsverkehr mimen.

Wer Melles Vorlage nicht kennt, mag seine Schwierigkeiten beim Zuordnen der Figuren haben. Erkennbar jedoch: Daniel (Eddy Irle) und Cathrin (Zora Klostermann), ein Juristenpärchen, das ihrem alten Freund Anton bei seinen Gerichtsstreitigkeiten helfen will, zumindest tut es so. Weiterhin Rita Feldmeier als Antons so weltentrückte wie dilleier-verrückte Mutter und Peter Pagel routiniert lakonisch in einer Doppelrolle als untertourig schmieriger Pornoproduzent und als ebensolcher Vater von Denise. Denise (Franziska Melzer), das ist eine Supermarkt-Verkäuferin, Mutter einer Tochter, die sich ihr Gehalt für ihren Traum (New York!) mit Pornofilmen aufbessert. Sie ist der Grund, warum für Anton vorübergehend die Sonne aufgeht im versifften Ausverkaufssetting mit Fließband (Bühne Susanne Hiller).

Anhand von Franziska Melzer ahnt man, was der Abend hätte werden können, wenn er Zeit zum Auswachsen gehabt hätte. Wie sein Vorbild Frank Castorf hat Wojtek Klemm das Talent, die Talente seiner Schauspieler herauszukitzeln. Franziska Melzers Denise stöckelt zunächst in hohen Absätzen und Glitzerschlüpfer (Castorf lässt grüßen) wie die Katze übers heiße Blechdach, begrüßt spitz kichernd die Ablenkung vom Verkaufs-Dasein, die Anton darstellt, als der eines Tages Kunde ist und vor Begeisterung aufs Warenfließband springt. Dann, Anton und Denise nähern sich an, kippt Denises ausgestellte Hysterie-Wiederholungsschleife (Castorf lässt wieder grüßen) ins Gurrende, Kätzische, wird kindlich und erdenschwer zugleich. Selbstironisierend erklärt sie, deren Job es ist, zu verkaufen, sich selbst zur Ware („Ich bin ein Weißbrot!“) und singt sich dann eine zauberhafte Szene lang von den manischen Zwängen ihrer Rolle los, melancholisch begleitet von Marc Eisenschinks live in den Laptop getippten Akkorden. Das erzählt mehr von Träumen und dem Wissen darum, dass daraus nichts werden wird, als alles andere.

Und Anton? Florian Schmidtke spielt ihn als Aufrechten in einer Welt von Karikaturen. Harmlos, aber konsequent. Denn Klemm und seine Dramaturgie verstehen Anton als eine Art Gregor Samsa, der eines Morgens verwandelt aufwacht, ohne zu wissen, wie es dazu kam. Wie Kafkas Protagonist ist Anton der eigentlich Menschliche hier. Anfangs liegt Anton mit Händen und Armen in die Luft zappelnd rücklings auf dem Warenband in der Bühnenmitte, später trägt er folgerichtig ein Käferkostüm. Zwischendurch dienert er sich kafkagemäß durch die Institutionen (Gutachter, Bankangestellte), die ihn längst abgeschrieben haben. Und zum Schluss deutet der Abend an: Auch solche Erniedrigungen können ein Weg in die Gewalt sein. Gegen Ende schleudert Anton einen imaginären Stein ins Publikum. Oder eine Handgranate? Ungefähr zeitgleich explodieren in Paris die Bomben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: