© A. Klaer

Kunstraum im Waschhaus Potsdam: Trauernde Monster

Die französische Künstlerin Cécile Wesolowski experimentiert im Kunstraum des Waschhauses.

Stand:

Es gibt eine Erinnerungskultur, die vielleicht nicht völlig neu ist, aber immer stärker in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Cécile Wesolowski hat sie beobachtet. Wenn ein Flugzeug von einem Piloten mutwillig gegen einen Berg gesteuert wird, wenn in einem Pariser Restaurant Islamisten wild um sich schießen, wenn ein großer Popstar stirbt, dann häufen sich auf Bürgersteigen die immer gleichen Accessoires und Reliquien der Anteilnahme: Teelichter, die als Gedenkkerzen fungieren, Plüschtiere, Fotos der Verstorbenen.

In einer Installation im Kunsthaus des Waschhauses Potsdam hat Wesolowski diese Form der öffentlichen Trauer zum Thema ihrer Installation gemacht. Sie versammelt Fotos, Erinnerungsstücke. Sie zeigt Personen, deren Tod Anteilnahme weit über den engen Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus ausgelöst hat und nicht selten auch zum Brennpunkt gesellschaftlicher Spannungen geworden ist: Michael Brown, der in Ferguson in den USA aus vermutlich rassistischen Gründen erschossen wurde und dessen Tod lange andauernde Unruhen auslöste. Der Tod einer indischen Studentin, die nach einer brutalen Vergewaltigung starb. Freddie Mercury, der früh an Aids verstorbene Queen-Sänger. Nach dem Anschlag auf die Satiriker von „Charlie Hebdo“ fanden sich solche Blumen, Kerzen und Kränze vor der französischen Botschaft in Berlin.

Es sei auch eine altmodische Form des Gedenkens und Erinnerns, die sich das in der Öffentlichkeit zeige, stellt die Künstlerin fest. Im digitalen Zeitalter der sozialen Medien würden hochgeladene Bilder und Notizen die Gedenkkultur vervielfachen. Der Tod wird öffentlich zelebriert und zu einem Ereignis. Ein an sich privater Vorgang wird an den Orten, die für die jeweilige Person von Bedeutung waren, thematisiert. So beispielsweise in Berlin, als David Bowie starb. „Es entsteht eine sehr herzliche und sich wiederholende Form der Straßenehrung“, sagt Wesolowski. Mit dem Tod und dem öffentlichen Gedenken breche sich häufig aber auch der Wunsch Bahn, zu feiern. Man wolle sich nicht von den Attentätern die Lebensfreude nahmen lassen, sondern zeigen, dass die sprichwörtliche französische Liberté weiter lebe.

Wie sich soziale Rollenmuster verändern, welche verschiedenen Perspektiven und Deutungsmöglichkeiten auch einfache Handlungen eröffnen, hat die 34-jährige französische Künstlerin mit verschiedenen Videos untersucht, die im Waschhaus zu sehen waren und auf YouTube zu sehen sind. Ein Mann ohrfeigt eine Frau. Wesolowski lacht in dem Video, es ist eine Probesituation für eine Filmszene, für einen Film, den es vielleicht nie geben wird. Entscheidend ist die experimentell durchgespielte Handlung. In einen anderen Film unterlegt sie ein Videobild von sich mit einer Tonspur, die aus einem Video einer fremden Person stammt. Sie montiert sich in eine Kriminalstory, fällt blutüberströmt auf den Boden. In immer neuen Variationen und Strukturen variiert sie das eigene Ich. Hinter all diesen Experimenten verschwindet die Person der Künstlerin. Damit zeigt sich Wesolowski ganz nah am Puls der Zeit. Das Ich: eine Konstruktion in verschiedenen Medien, die je nach sozialer Rolle ein anderes Gesicht zeigt.

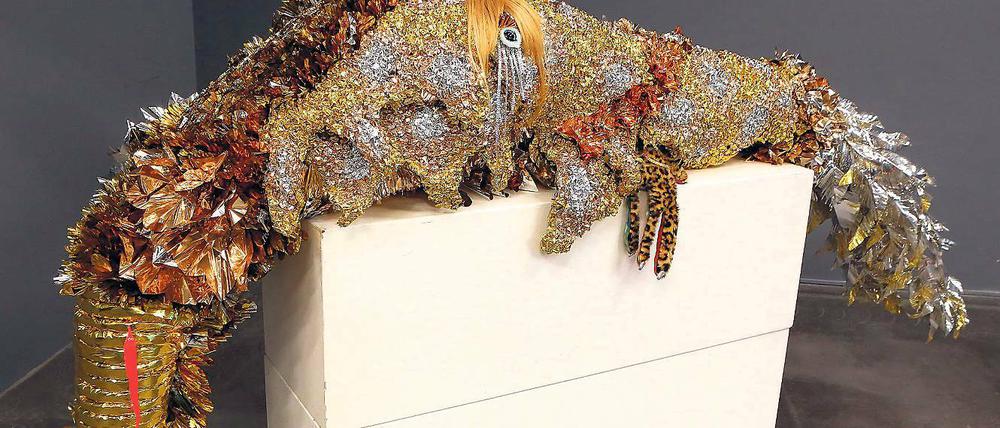

Es gibt allerdings noch eine andere Facette der Medienkünstlerin Cecile Wesolowski. Das sind die Monster, die sie aus Tausenden goldenen Papierschnipseln und Pailletten herstellt. Sie lagern träge im Raum oder hängen mit bunten Hörnern oder leuchtenden Augen an der Wand. Auch eine große Wandinstallation hat die Künstlerin aus dem goldenen Material gefertigt. So ergibt sich eine bemerkenswerte Spannung zwischen der Reflexion des öffentlichen Gedenkens und der zauberhaften Verspieltheit der Figuren.

Mit Cécile Wesolowskis Installation hat der Kunstraum des Waschhauses eine Reihe von „Work in progess“-Arbeiten gestartet. Sie bieten jeweils im Obergeschoss des Kunstraumes Künstlern die Möglichkeit, Installationen oder andere Arbeiten zu erstellen, während im unteren Teil des Kunstraumes die aktuelle Ausstellung besichtigt werden kann. „Wir haben leider überhaupt kein Budget und sind darauf angewiesen, dass die Künstler den Raum als eine Möglichkeit akzeptieren, aktuelle Arbeiten zu präsentieren“, sagt Mike Gessner, der die Reihe kuratiert und auch schon Zusagen von anderen Künstlern erhalten hat. So hat auch Wesolowski ihre material- und arbeitsintensive Installation auf eigene Kosten organisiert.

Die Möglichkeit, im Obergeschoss wie in einem Atelier zu arbeiten, eröffnet auch unmittelbar den Dialog zwischen Künstler und Publikum und ist ein Experiment. Damit es fortgeführt werden kann, sollte der Kunstraum Mittel für die zukunftsweisende Idee erhalten.

Richard Rabensaat

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: