© Andreas Klaer

Kultur: „Von der Kunst redet hier niemand“

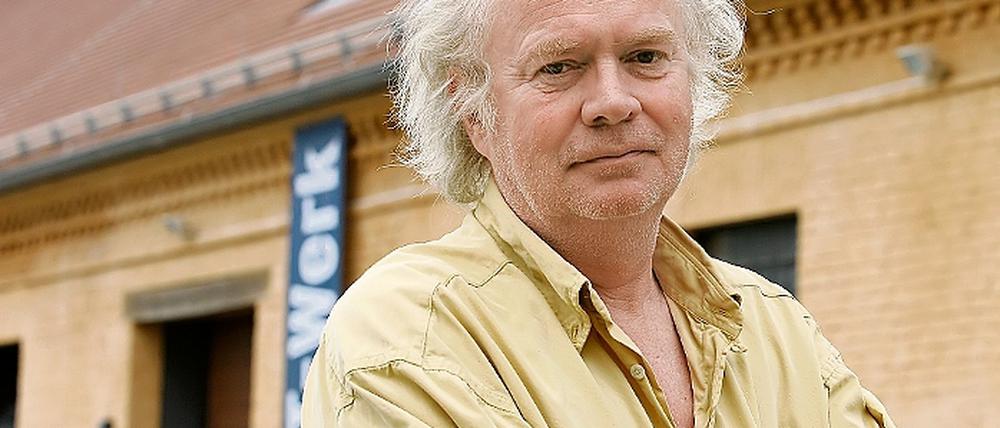

Am Sonntag wird in der Schiffbauergasse die „Temporary Art Zone“ eröffnet – Ein Gespräch mit dem Kurator Erik Bruinenberg

Stand:

Herr Bruinenberg, 20 Jahre Mauerfall ist ein Jubiläum, an dem derzeit scheinbar niemand vorbeikommt.

Ja, egal welche Zeitung man aufschlägt oder den Fernseher einschaltet, ob Arte oder RTL, jeden Tag begegnet einem dieses Ereignis.

Für die Ausstellung „Temporary Art Zone“, die am Sonntag in der Schiffbauergasse eröffnet wird, haben Sie sich auch für dieses Jubiläum als eine Art Aufhänger entschieden. Befürchten Sie nicht, dass da mittlerweile ein gewisser Sättigungsgrad bei den Leuten erreicht ist?

Nein, das ist doch eine gute Sache. Das Ganze ist vielleicht in den vergangenen 20 Jahren ein wenig verarbeitet worden. Doch es gibt immer noch genug Probleme.

Von welchen Problemen sprechen Sie?

Unser Projekt „Temporary Art Zone. Zwischen Wende und Globalisierung – Zwischen Demokratie und Demokratiebewegungen“ konzentriert sich auf das Gelände der Schiffbauergasse. Und dieses Gelände steht schon seit längerer Zeit im Mittelpunkt von Diskussionen, die zum Teil sehr kritisch geführt werden.

Was haben die aktuellen Probleme in der Schiffbauergasse, die mancher gar als totsaniert bezeichnet, genau mit der Wende zu tun?

Hier hat sich alles abgespielt. Von der Wendeeuphorie bis hin zur Globalisierung.

Globalisierung?

Ja, jetzt ist die Schiffbauergasse, nach meinem Gefühl, globalisiert. Wir haben hier Oracle und das VW-Design-Center, dazu ein schickes Fluxus-Museum und vieles mehr. Dagegen stand am Anfang die Gründung des Waschhauses in der Zeit der Nachwendeeuphorie. Derzeit wird im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Schiffbauergasse immer nur von Sozio- und Jugendkultur gesprochen. Von der Kunst redet hier niemand. Das fällt mir auf und das stört mich.

Und dem wollen Sie nun mit der Ausstellung „Temporary Art Zone“ im Jahr 20 nach dem Mauerfall entgegenwirken? Was genau zeigen Sie?

Ich habe einerseits versucht Künstler zu finden, die zum Teil hier schon einmal ausgestellt haben und das alte Gelände kennen. Daneben dann Künstler, die das Gelände noch gar nicht kannten. Ich habe sie dann gefragt, ob sie zu dem Thema der „Temporary Art Zone“ etwas machen möchten. Entweder etwas ganz Neues entwerfen oder aus ihren Werken etwas auswählen, das dazu passt.

Und wie war die Resonanz?

Rafael Rheinsberg ist der einzige Künstler, der Arbeiten aus den 90er Jahren zeigen wird. Darunter wird eine Installation mit Russenstiefeln sein. Als die Sowjetarmee in den 90er Jahren Brandenburg verließ, fand Rafael Rheinsberg in einer Kaserne in Oranienburg einen ganzen Raum voll mit diesen typischen Russenstiefeln. Daraus ist dann eine Installation entstanden. Die anderen acht Künstler konzipieren speziell für unser Projekt Neues, wobei Birgit Ramsauuer auf ihre Performance „Walk the Wall“, die sie in den 90er Jahren am Checkpoint Charlie in Berlin aufgeführt hat, zurückgreift. Wie am Checkpoint Charlie wird die Performance auch hier gefilmt und beide Aufnahmen dann gezeigt, um so die Unterschiede und Veränderungen in den vergangenen 20 Jahren deutlich zu machen.

Rafael Rheinsberg und Birgit Ramsauer sind relativ bekannte Namen. Haben Sie sich bei der Auswahl der Künstler vor allem auf deren Bekanntheit bezogen?

Nein, mein Ansatz ist, dass ich neben renommierten Namen auch junge Nachwuchskünstler mit einbringe. Denn ich glaube noch immer, dass sich das gegenseitig befruchtet. Und nicht nur für die jungen Nachwuchskünstler, auch für Leute wie Rafael Rheinsberg, der in der ganzen Welt ausgestellt hat, ist das wie eine Art Frischzellenkur.

Womit setzt sich nun „Temporary Art Zone“ mehr auseinander? Mit der Vergangenheit oder mit dem derzeitigen Zustand in der Schiffbauergasse?

Ich versuche einen Einblick in die Zeit vor, während und nach der Wende zu geben. Wobei die Ausstellung mehr mit der heutigen Situation auf dem Gelände zu tun hat. Es gibt die Galerie Kunstraum als fester Ausstellungsort vom Waschhaus. Wir vom Trollwerk e.V. haben solche festen Räume auf dem Gelände nicht und müssen immer wieder Sondergenehmigungen beantragen, um wenigstens einmal im Jahr Räume bespielen zu können. Im vergangenen Jahr war das im Kunstraum mit Denis Oppenheim. In diesem Jahr haben wir neben der künstlerischen Ausstellung im Kunstraum auch einen Container auf das Gelände stellen lassen.

Einen Container? Gibt es keine freien Räume auf dem Gelände?

Der Container soll genau dastehen, wo früher die alte Tankstelle der Russen auf dem Schirrhof stand, wo sich doch jeder fragt, warum ausgerechnet die abgerissen wurde. So ein Schwachsinn. Daraus hätte man vielleicht ein Infohäuschen für die Schiffbauergasse machen können, in dem man auch rund um die Uhr Karten für die verschiedenen Veranstaltungen hätte kaufen können. Ein Café wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So wäre der Schirrhof mit Sicherheit belebter als jetzt.

Aber Sie werden in dem Container wohl kaum ein Infohäuschen oder ein Café einrichten?

Zu viel will ich da noch nicht verraten. Aber in einem Teil des Containers werden wir Interviewvideos zeigen, die im vergangenen Monat gemacht worden sind mit Protagonisten an diesem Standort. Also die ersten, die hier aktiv waren.

Mit wem haben Sie da geredet?

Unter anderen mit Ralf Petsching, dem ersten Geschäftsführer vom Waschhaus. Ingo Bröcker, der die erste Technodisko hier veranstaltet hat und noch immer Konzerte für das Waschhaus organisiert. Mit dem ehemaligen künstlerischen Leiter der „fabrik“, Wolfgang Hoffmann. Und dann auch mit Michael Wegener, dem ehemaligen Geschäftsführer im Waschhaus.

Eine Reizfigur am Standort, denn Michael Wegener wird die Schuld an der Insolvenz des Waschhauses zugeschrieben. Haben Sie ihn für das Interview bewusst ausgewählt?

Ja, genau wie Martin Schmidt-Roßleben.

Auch eine Reizfigur in der Schiffbauergasse. Schmidt-Roßleben war jahrelang Beauftragter für den Standort, klagte immer wieder über Einschränkungen, geriet regelmäßig mit der ehemaligen Kulturbeigeordneten Gabriele Fischer aneinander und wurde Anfang des Jahres nach einem Eklat gekündigt. Das verspricht einigen Zündstoff?

Wir werden sehen. Neben den Interviews zeigen wir alte Bilder vom Standort, dass der Eindruck entsteht, das ist hier ja das alte Waschhaus oder die alte Schiffbauergasse. Wer durch die Fenster nach draußen schaut, sieht dann wie es heute hier ist.

Wird die „Temporary Art Zone“ wie die Ausstellung mit Dennis Oppenheim im vergangenen Jahr eine einmalige Aktion sein?

Nein, wir wollen dieses Konzept unter dem Label „Temporary Art Zone“ in den kommenden Jahren beibehalten und ausbauen.

Auch unter diesem äußerst sperrigen Titel „Zwischen Wende und Globalisierung – Zwischen Demokratie und Demokratiebewegungen“?

Den Satz „Zwischen Demokratie und Demokratiebewegungen“ mussten wir mit einbeziehen, weil wir vom Kulturland Brandenburg „Demokratie und Demokratiebewegungen“ mitfinanziert werden. Damit habe ich kein Problem. Denn um öffentlicher Gelder zu erhalten, muss man bestimmte Sachen bedienen. Ich habe schon oft für ein Projekt vier unterschiedliche Konzepte geschrieben, damit ich mich bei unterschiedlichen Förderern bewerben konnte. Das ist leider nun einmal so.

Aber Sie haben sich für den Titel „Temporary Art Zone. Zwischen Wende und Globalisierung – Zwischen Demokratie und Demokratiebewegungen“ nicht allein wegen der Förderung entschieden?

Natürlich nicht, denn alles hier am Standort hatte seinen Anfang im Mauerfall.

Das Gespräch führte Dirk Becker

„Temporary Art Zone“ wird am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr in der Galerie Kunstraum und dem TAZ-Container in der Schiffbauergasse eröffnet. Um 19 Uhr ist die Filmvorführung „Grenzgänger“ geplant. Ab 21 Uhr spielen Les Hommes Sauvages ihren Rock’n’Roll Noir

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: