© Greulich

Havelobst in Werder: Die Nackten und der "Grüne Grässliche"

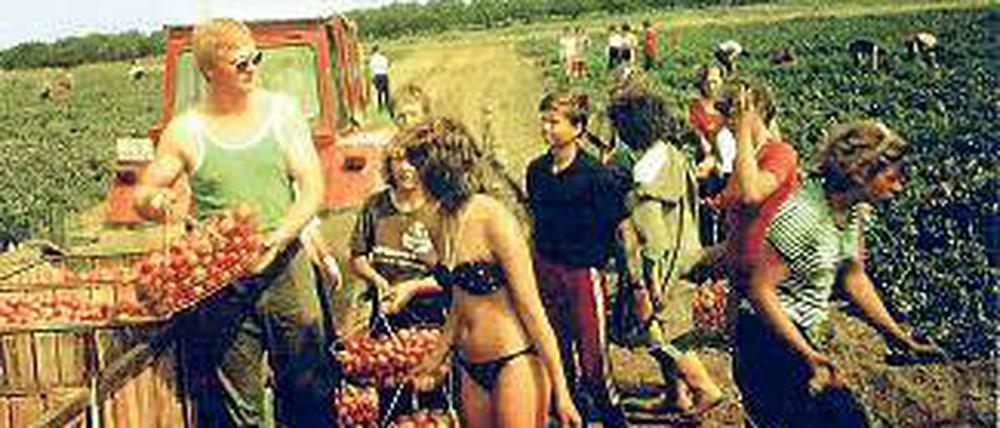

Vor 40 Jahren entstand das Jugendobjekt Havelobst. Über nackige Erntehelferinnen, flotte Bienen und die Zeiten der herausragenden Ernte.

Stand:

Werder (Havel) - Über nackte Erntehelferinnen beim Zentralen Jugendobjekt Havelobst (ZJH) wurde in den 70er-Jahren viel gemunkelt. Die habe es aber nicht gegeben, erklärt Peter Hinze (Linke) am Mittwochabend anlässlich des Treffens der damals Jugendlichen zum 40. Jubiläum des Jugendobjekts im Werderaner Hotel zur Insel. Hinze war seinerzeit im Auftrag der FDJ für das Vorhaben zuständig. Er wollte gleich zu Beginn der Veranstaltung die Sache mit den Nackten richtigstellen, denn die habe es nur auf Fotos gegeben.

Diese „künstlerischen Aktaufnahmen“ hatte er sich vom Potsdamer Fotoklub des Kulturbundes besorgt, der damals einen Diasatz aufgelegt hatte. Einige davon baute Hinze in seine Vorträge ein, die er über das Jugendobjekt vor Delegationen hielt, die wöchentlich in den größten Obstgarten der DDR kamen. Die erotischen Einlagen sicherten ihm stets aufmerksame Zuhörer. „Ich habe das spaßig gemeint, aber es hat mir viel Ärger mit der Partei eingebracht“, erinnert er sich.

Flotte Bienen bescherrten reiche Ernten

Flotte Bienen wurden trotzdem im Havelland aktiviert, allerdings konnten die fliegen und Honig produzieren. 2300 Bienenvölker bescherten „Havelobst“ reiche Ernten. Die Erfolgszahlen jener Jahre hat Hinze alle noch im Kopf und auch die anderen Redner, die an diesem Abend Bilanz zogen, beschrieben das gigantische Ausmaß des Jugendobjektes in Zahlen. So waren 6000 junge Leute beim „Havelobst“ beschäftigt, meist Lehrlinge und Studenten. Über die Liga der Völkerfreundschaft kamen 23 000 Erntehelfer aus Polen, Ungarn, der CSSR, der Sowjetunion, Frankreich und dem Libanon hinzu. Insgesamt gab es 15 Sommerlager mit insgesamt 3500 Betten, das größte war am Zernsee. Im Zeitraum von zehn Jahren wurde die Anbaufläche für Obst auf 10 300 Hektar verdoppelt. Bei Äpfeln konnten so Spitzenerträge von 120 000 Tonnen erreicht werden. Auch beim Gemüse gab es Erfolge: 20 000 Tonnen Tomaten wurden geerntet. Doch die Verarbeitung zu Ketchup stockte, weil die bulgarische Verarbeitungsanlage nicht funktionierte. Über den Außenhandel musste erst eine neue aus Italien geordert werden. Das Schicksal der Tomaten blieb nicht unbemerkt, sie stanken in Werder zum Himmel.

Was Werder seinerzeit mit Holland verband, wurde auch aufgeklärt: Tulpen. Denn die kamen nicht aus Amsterdam, sondern aus Plötzin, auch wenn auf den Kartons, in die sie abgepackt wurden, behauptet wurde: Herkunftsland Holland. Werders Obstgarten sicherte nicht nur die Versorgung der eigenen Bevölkerung, sondern brachte zudem Devisen.

Bildende Künstler zu kritisch

Ralf Menz erinnert sich, dass die guten Ernten im eigenen Lebensumfeld zunehmend spürbar wurden. Da bauten Betriebe Straßen aus, es gab Krippen- und Kindergartenplätze, Wohnungen und Betriebsärzte. Vor allem kulturell wurde der Jugend viel geboten. „Die Puhdys und Karat kamen nach Werder zum Konzert auf die Freilichtbühne“, erzählt Menz. Betriebe sponserten das Material für den Bau der Freilichtbühne.

Auch bildende Künstler wurden beauftragt, den blühenden Obstgarten der DDR zu malen. Doch das Ergebnis enttäuschte die Auftraggeber: Statt Landschaften mit Blütenmeer malte ein Potsdamer Künstler die Gewächshausplantagen, und die ähnelten auf seinem Werk einer Mondlandschaft. „Die Künstler hatten mehr die kritischen Punkte im Auge“, erzählt Peter Hinze. Einem „Werderbuch“ der Autorin Gabriele Eckart wurde die Druckgenehmigung versagt, weil sich die Leser mit den „Helden des Buches nicht identifizieren können“, so die offizielle Begründung. Diese Helden arbeiteten alle beim Zentralen Jugendobjekt und hatten in Interviews freimütig Auskunft gegeben. Da wurde Kritisches über Versorgungslücken, Umweltvergiftung und unsinnige Planauflagen laut. Beispielsweise die zu frühe Ernte des „Gelben Köstlichen“, der noch grün ins Kühlhaus kam, der Planzahlen wegen, die zum damaligen Jahrestag der Republik am 7. Oktober Produktionserfolge feiern wollten. Seinem faden Geschmack verdankte er den Beinamen „Grüner Grässlicher“.

Kirsten Graulich

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: