© Tino Sieland

Mit Mistgabeln gegen Kanonen: So erinnert Thüringen an die Bauernkriege vor 500 Jahren

Die Bauernkriege 1525 waren der früheste Versuch, die Fürstenherrschaft in Deutschland zu beenden. In Thüringen erinnert die Landesausstellung „Freiheyt 1525“ an diese aufwühlende Zeit.

Stand:

Vom Schlachtberg könnte man die Panoramastraße hinab ins Kurstädtchen wählen. Oder geradewegs die „Blutrinne“ hinuntergehen. In Bad Frankenhausen, am Südhang des Kyffhäusergebirges gelegen, erinnern schon die Straßenschilder an das grausame Geschehen vor 500 Jahren.

Im Mai 1525 wurden die Aufständischen um ihren Anführer, dem Reformator Thomas Müntzer, hier niedergemetzelt. Rund 6000 Bauern haben die hochgerüsteten Fürstenheeren getötet, gegen Kanonen konnten Mistgabeln und Dreschflegel nichts ausrichten. Thomas Müntzer wurde gefangengenommen, tagelang gefoltert und dann öffentlich enthauptet.

Eine Ahnung vom Geschehen bekommt man im Panorama Museum von Bad Frankenhausen. 14 Meter hoch und 123 Meter lang ist das Rundgemälde von Werner Tübke. Zwölf Jahre lang hat der Künstler an seinem monumentalen Werk gearbeitet, erst 1989, kurz vor dem Mauerfall, konnte das Museum auf dem Schlachtberg eröffnen.

© Alexander Hartleib

3000 Figuren und 75 Szenen mit vielen Anspielungen an die Gegenwart sind zu entdecken, „ein Tagebuch in historischen Gewändern“ bezeichnete es Tübke selbst.

Die diesjährige Thüringer Landesausstellung „freiheyt 1525“ nähert sich der Geschichte der Bauernkriege auf vielfältige Art. In Mühlhausen, rund 65 Kilometer von Frankenhausen entfernt, widmen sich gleich mehrere Museen dem Thema.

© Stadtarchiv Mühlhausen

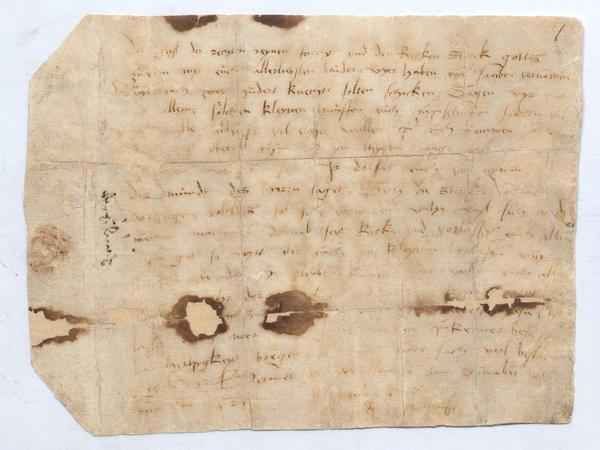

Die Marienkirche, wo Thomas Müntzer einst gepredigt hatte, gehört auch zu den Ausstellungsorten. Müntzers Büste ist dort zu sehen, aber auch sein Runenschwert und ein Brief, den er an die Gemeinde zu Frankenhausen geschrieben hatte. „Insgesamt zeigen wir 400 Objekte“, sagt Susanne Kimmig-Völkner, Direktorin der Mühlhäuser Museen. Stolz ist sie auf die vielen Originale. Darunter Schwerter und Hellebarden, die tatsächlich benutzt wurden, „keine Prunkwaffen wie im Dresdner Grünen Gewölbe“.

Thomas Müntzer wurde zu DDR-Zeiten als Sozialrevolutionär und Nationalheld gefeiert. Vier Defa-Filme sind über ihn entstanden. Die Bundesrepublik hingegen hat den eigensinnigen Reformer eher als radikalen Fanatiker abgestempelt.

In der Tat verstand sich Müntzer, einst Anhänger Luthers, als von Gott gesandter Prophet. Anders als der Wittenberger, der „nur“ gegen den Ablasshandel wetterte und eine „von Gott gewollte Obrigkeit“ nicht antasten wollte, plädierte Müntzer für eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft.

Und viele unterstützten die Forderungen. In Mühlhausen ist etwa „die Eiserne Hand“ des Götz von Berlichingen zu sehen, der sich als Reichsritter mit den schwäbischen Bauern verband. Auch Skulpturen von Tilman Riemenschneider sind zu betrachten. Der Künstler war nicht nur ein genialer Bildschnitzer, sondern stellte sich als Bürgermeister von Würzburg auch hinter die Forderungen der Aufständischen.

© Rainer Salzmann

Die „Zwölf Artikel“ zu Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenwürde waren 1525 in Memmingen aufgeschrieben worden und haben sich schnell bis nach Thüringen verbreitet. Und spalteten Befürworter und Gegner.

Während Müntzer die Bauern hinter sich versammelte, wütete Luther gegen die Aufständischen. In einer Tischrede hatte der Wittenberger getönt: „Wohlan, wer den Müntzer gesehen hat, der mag sagen, er habe den Teufel leibhaftig gesehen in seinem höchsten Grimme“.

Die Wege zwischen den verschiedenen Ausstellungsorten in Mühlhausen sind kurz. Von der Kirche St. Marien mit ihren hohen, spitzen Türmen ist es nicht weit bis zur Kornmarktkirche, ein ehemaliges Kloster. „Auf dem Weg dazwischen können Sie unsere wunderschöne historische Altstadt betrachten“, sagt Susanne Kimmig-Völkner. Und im Kulturhistorischen Museum erfahren, warum und wie die Geschichte des Bauernkriegs bis heute nachwirkt. Zum Glück. Denn die Aufstände von 1525 markieren auch den Beginn der deutschen Demokratie.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: