© REUTERS/CHRISTINE KIERNAN

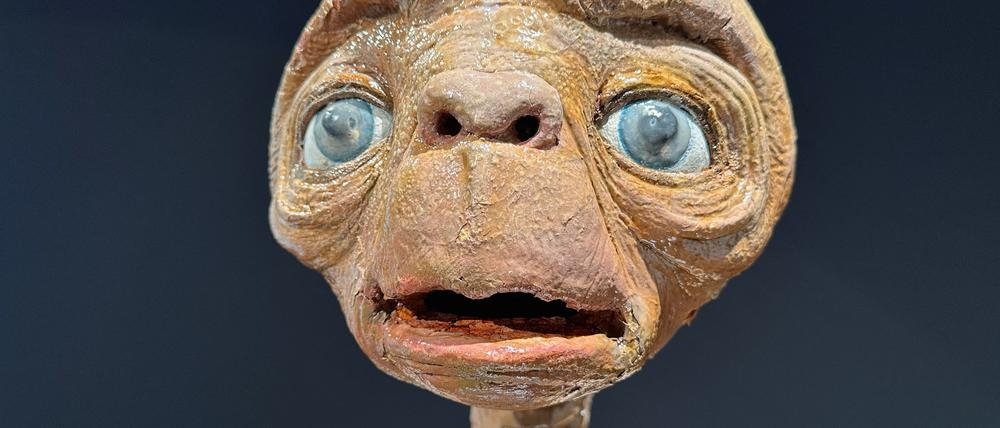

Auktionshaus wird sein Alien nicht los: Keiner will außerirdischen Preis für „E.T.“ zahlen

In New York wollte Sotheby‘s am Donnerstag einen Klassiker der Filmrequisiten versteigern. Doch schon das aufgerufene Erstgebot für E.T. war offenbar zu hoch.

Stand:

Der Schätzpreis lag bei bis zu 1,2 Millionen Dollar: Das Auktionshaus Sotheby‘s wollte am Donnerstag einen Klassiker aus der Geschichte der Science-Fiction-Filme und des Fantasy-Genres versteigern.

Die Puppe des Außerirdischen „E.T.“ aus Steven Spielbergs gleichnamigen Film von 1982 stammt von dem italienischen Oskar-Preisträger Carlo Rambaldi, der 2012 verstarb.

Doch es fand sich niemand, der dem netten „Extraterrestrial“ (Kurzform „E.T.“), dessen „nachhause telefonieren“ auch in Deutsch zum geflügelten Wort wurde, zu den aufgerufenen Kosten ein neues Zuhause geben wollte.

© dpa/SOTHEBYS

„Das Los ist unverkauft geblieben, da es keinen Käufer gab“, so eine Sprecherin des Auktionshauses am Freitag gegenüber dem Tagesspiegel. In der Regel gingen solche unverkauften Stücke „an die Eigentümer zurück“,

Benutzt wurde dieses Exemplar unter anderem in einer Szene, die als solche auch zum Klassiker wurde: Man sieht sie, mit weit geöffneten Augen, im Schrank des irdischen zehnjährigen Kindes Elliott zwischen vielen Kuscheltieren. Die Mutter, die Verdacht geschöpft hat und das Zimmer und dann auch den Schrank des Jungen durchsucht, übersieht das außerirdische Wesen aber unter all den anderen.

Einsteins Einfluss

Das Modell besteht laut Sotheby‘s aus einem Aluminiumgerüst sowie Latex, Schaumstoff, Stroh, Acrylfarbe und Klebstoff. Montiert ist es auf einem Metallsockel. Gebote waren am Donnerstag bis 20.30 Uhr deutscher Zeit möglich.

Der Film „E.T. - Der Außerirdische“ gilt auch im Bereich Wissenschaft und Technologie als einflussreich. Studien ergaben unter anderem, dass er Kinder und Jugendliche dazu animierte, sich verstärkt mit Natur- und Ingenieurswissenschaften zu beschäftigen. Auch ethische Diskussionen, basierend auf der Frage des Umgangs mit „andersartigen“ Wesen, gab es verstärkt. Und für Rambaldis Fach, also die Special-Effects-Technologie, gilt „E.T.“ sowohl im Bereich Film als auch für Computerspiele als Wendepunkt.

Ausgezeichnet mit einem Oscar

Die Drehbuchautorin Melissa Mathison hatte Entscheidungen über das Aussehen von E.T. völlig dem Regisseur und den Designern überlassen. Spielberg wiederum soll Rambaldi wenige Vorgaben gemacht haben. Laut einer TV-Dokumentation von 1996 wünschte er sich aber einen Gesichtsausdruck und Augen, die unter anderem an Albert Einstein erinnern sollten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Auktion kamen in New York auch Zeichnungen und Studien zu E.T., die beim Vergleich mit Bildern des Physikers klare solche Ähnlichkeiten offenbaren.

Erfolgreich versteigert wurden in der Auktion Requisiten, Filmplakat-Originale und andere Zeichnungen und Gegenestände von zahlreichen anderen Filmen der Genres Sci-Fi, Horror und Fantasy wie Blade Runner, Frankenstein oder „Das Kabinett des Doktor Caligari“.

Rambaldi und sein Team gewannen für ihre Arbeit an „E.T.“ 1983 den Oscar für „Visual Effects“.

„E.T.“ war zunächst von Columbia Pictures abgelehnt worden, weil die Produzenten kein Potenzial in der Geschichte sahen. Universal Pictures kaufte später das Skript. Die Produktionskosten lagen bei gut zehn Millionen Dollar. Der Film pulverisierte dann alle Kassenrekorde, und erst Jurassic Park, vom selben Regisseur, übertraf ihn 1993.

Für einen Rekordpreis für Filmrequisiten hat es aber jetzt nicht gereicht. Wahrscheinlich sind bei Leuten, die es sich hätten leisten können, die Keiderschränke einfach schon zu voll.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: