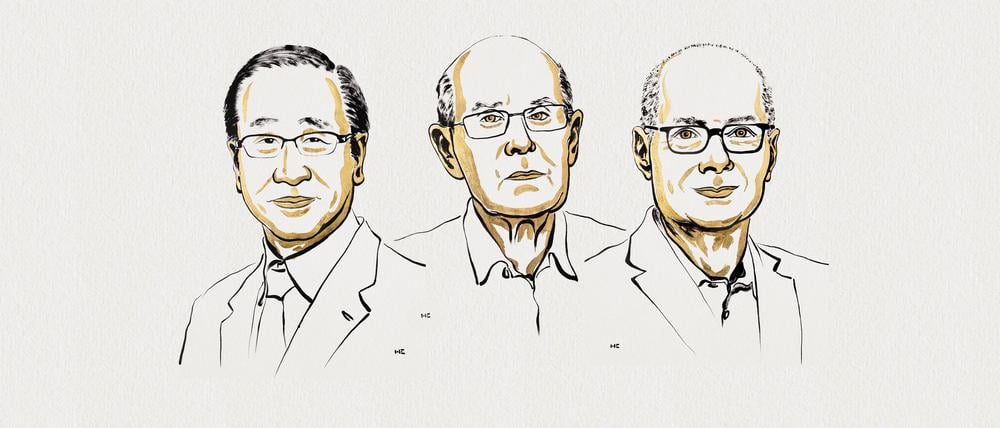

© Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Wie die unendlich große Handtasche bei Harry Potter: Chemie-Nobelpreis für Material, das „neue Räume“ schafft

Alle diesjährigen Preisträger für die wissenschaftlichen Nobelpreise stehen nun fest. Die Auszeichnung für Chemie geht in die USA, nach Australien und nach Japan.

Stand:

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Materialwissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und Omar Yaghi (USA) für die Entwicklung bestimmter chemischer Gerüste, die „neue Räume“ schaffe. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Die drei Forscher schufen molekulare Strukturen mit großen Hohlräumen, durch die Gase und andere Chemikalien strömen können, sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen. Diese Substanzen hätten „ein enormes Potenzial und eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen“, erklärte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Das eröffnet unendliche Möglichkeiten zum größten Nutzen der Menschheit.

Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie und Professor für Nanophysik an der Universität Lund, Schweden

Eine kleine Menge dieser Materialien könne fast „wie Hermines Handtasche im Fantasy-Roman Harry Potter“ sein, umschrieb es Linke, Professor für Nanophysik an der Universität Lund. So wie die Protagonistin der Geschichte in ihrer kleinen Handtasche ganze Bibliotheken, Zelte und scheinbar viel zu große Gegenstände verschwinden lassen konnte, so könnten die metalloorganischen Gerüste „riesige Mengen an Gas in einem winzigen Volumen speichern“, so Linke. Das Material ermögliche es, dass Gastmoleküle ein- und austreten können „wie in die Zimmer eines Hotels“.

Räume für vorher unmögliche chemische Reaktionen

In diesen Räumen könnten dann, je nach Aufbau der Gerüste, diverse chemische Reaktionen stattfinden. Damit sei es möglich, Kohlendioxid aus der Luft oder giftige Stoffe aus Abwasser zu holen, oder es könnten auch Wassermoleküle aus trockener Luft extrahiert werden, um in der Wüste Trinkwasser herzustellen, sagte Linke. Wieder andere metalloorganische Gerüste könnten in ihrem Inneren katalytische Eigenschaften haben, also etwa giftige Gase absorbieren und dann in unschädliche Substanzen umwandeln, bevor sie das Gerüst wieder verlassen.

Diese metallorganischen Gerüste können in nahezu unbegrenzten Variationen hergestellt werden, sagte Linke. Das eröffne „unendliche Möglichkeiten zum größten Nutzen der Menschheit“, etwa bei der Trennung schädlicher Chemikalien wie PFAS aus Trinkwasser oder Arzneimittelrückstände aus der Umwelt.

Kitagawa wurde 1951 in Kyoto geboren, wo er auch heute noch tätig ist. Der 60 Jahre alte Omar Yaghi stammt aus Jordanien und forscht an der University of California. Der in Melbourne tätige Robson ist 88 Jahre alt.

Über dreißig Jahre Forschung

Die Forschungen, die ihnen jetzt den Nobelpreis einbrachten, begannen bereits 1989, im Labor von Richard Robson. Seinen Aha-Moment hatte Robson allerdings schon Jahre vorher, 1974, als er an der Universität von Melbourne in Australien aus Holzkugeln Atommodelle für die Studenten baute. Als er die Löcher für die chemischen Verbindungen, simuliert durch Holzstangen, in die „Atomkugeln“ bohrte, fragte er sich, was passieren würde, wenn er die Eigenschaften der Atome nutzen würde, um verschiedene Arten von Molekülen miteinander zu verbinden, anstatt einzelne Atome?

Doch erst über zehn Jahre später begann er, seine Idee, die Eigenschaften von Atomen auf neue Weise zu nutzen. Zunächst experimentierte er mit Kupferionen. Er kombinierte sie mit einem speziellen Molekül, das vier Arme hat. Wer es ganz genau wissen will: 4′,4″,4‴,4 ⁗-Tetracyanotetraphenylmethan. Es hat die Besonderheit, am Ende jedes Arms eine chemische Gruppe zu tragen, Nitril, die von den positiv geladenen Kupferionen angezogen wird. Wenn diese Konstrukte miteinander kombiniert werden, bilden sie eine regelmäßige Struktur, einen Kristall mit großen Zwischenräumen, „wie ein Diamant mit unzähligen Hohlräumen“, beschreibt es das Nobelkomitee.

Robson erkannte das Potenzial seiner Entdeckung sofort: „Dies könnte eine neue Möglichkeit zur Herstellung von Materialien bieten, die bisher unbekannte Eigenschaften erhalten, die potenziell von Vorteil sind“, schrieb er zusammenfassend in dem entscheidenden Fachartikel 1989. Für einen zurückhaltenden Forscher wie Robson fasst schon ein Jubelschrei.

Allerdings war Robsons „Kupfer-Diamant“ recht instabil und brach leicht zusammen. Erst die Weiterentwicklungen von Susumu Kitagawa und Omar Yaghi zwischen 1992 und 2003 lösten dieses Problem und entfalteten das Potenzial von Robsons Idee.

Kitagawa gelang es, die Konstruktion so zu verändern, dass Gase in die Konstruktionen hinein- und hinausströmen können. Yaghi hingegen konnte zeigen, dass die metalloorganischen Gerüste (oder kurz MOFs für, englisch, „metalloorganic frameworks“) stabilisiert und so modifiziert werden können, dass in den Hohlräumen ganz bestimmte Reaktionen zwischen den eingeschleusten, gasförmigen oder flüssigen Substanzen ermöglicht werden. Inzwischen gibt es zehntausende unterschiedliche MOFs, die unterschiedlichste Aufgaben übernehmen.

Hochdotierter Preis

Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund einer Million Euro) dotiert. Die Auszeichnung geht zu gleichen Teilen an die Forscher.

Seit 1901 wurde der Chemie-Nobelpreis an 195 verschiedene Forscher vergeben. Zwei von ihnen erhielten ihn zweimal. Unter den Preisträgern waren bislang acht Frauen: etwa Marie Curie 1911, die die radioaktiven Elemente Polonium und Radium entdeckte, und die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, die den Preis 2020 für die Entwicklung einer Genschere erhielten.

Der Chemie-Nobelpreis im vergangenen Jahr ging zu einer Hälfte an David Baker (USA), zum anderen Teil an Demis Hassabis und John Jumper, die beide in Großbritannien arbeiten. Baker erhielt den Preis für rechnergestütztes Proteindesign, Hassabis und Jumper bekamen ihn für die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen.

Die diesjährige Nobelpreis-Bekanntgabe war mit der Medizin gestartet: Diese Auszeichnung geht in diesem Jahr an Shimon Sakaguchi (Japan), Mary Brunkow und Fred Ramsdell (beide USA). Ihre Erkenntnisse zum Immunsystem lieferten dem Nobelkomitee zufolge die Basis für die Entwicklung möglicher neuer Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten.

Den Physik-Nobelpreis hatten am Dienstag die in den USA arbeitenden Quantenforscher John Clarke, Michel Devoret und John Martinis zugesprochen bekommen. Sie hatten gezeigt, dass sich auch makroskopische, millimetergroße Strukturen nach den Regeln der Quantentheorie verhalten und so einen Grundstein für die nächste Generation von Quantencomputern gelegt.

Am Donnerstag und Freitag folgen die Bekanntgaben der diesjährigen Nobelpreisträger für Literatur und für Frieden. Die Reihe endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Bereits am 1. Oktober waren in Stockholm die diesjährigen Träger des Right Livelihood Awards bekanntgegeben worden, der gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bezeichnet wird. (dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: