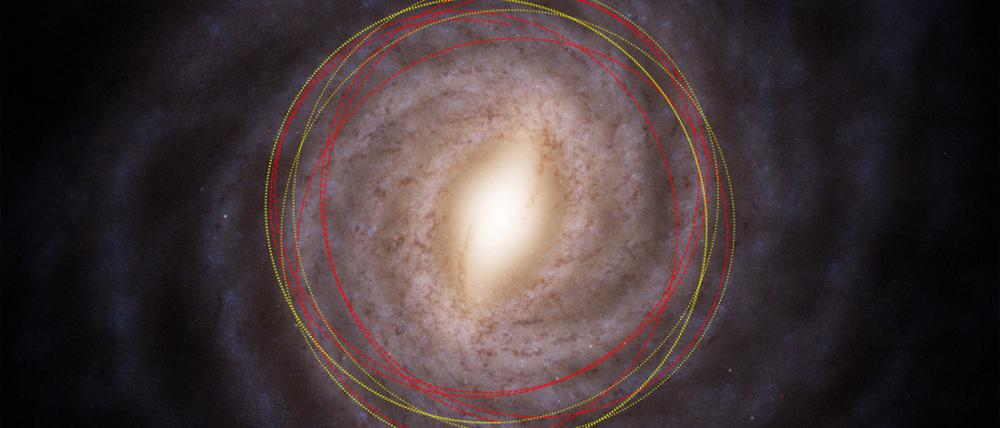

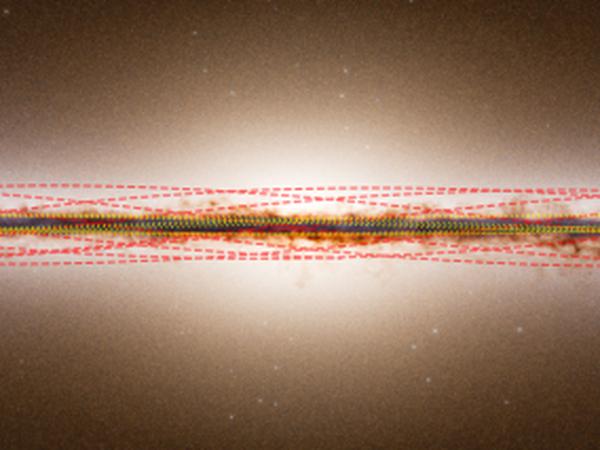

© M. Hopkins/Ōtautahi-Oxford Team. Basiskarte: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0

Der Komet 3I/ATLAS bringt Astronomen um den Urlaub: Kommt er aus einem unbekannten Sternensystem?

Der interstellare Himmelskörper 3I/ATLAS sorgt weltweit für Aufsehen: Der rätselhafte Eisbrocken stammt aus einer unbekannten Region unserer Galaxie – und könnte pünktlich zu Weihnachten am Himmel auftauchen.

Stand:

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass das automatisierte Teleskopsystem ATLAS in Chile ein ungewöhnliches Objekt entdeckte. Am 1. Juli registrierte eines der Teleskope in rund 670 Millionen Kilometern Entfernung zur Sonne einen bislang unbekannten Himmelskörper.

Analysen deuten darauf hin, dass es sich um einen interstellaren Kometen handelt – einen eisreichen Körper, der nicht in unserem Sonnensystem entstanden ist.

Das Objekt, inzwischen unter der Bezeichnung 3I/ATLAS geführt, bewegt sich weiter auf die Sonne zu. Voraussichtlich gegen Jahresende könnte es mit geeigneten Amateurteleskopen sichtbar werden.

Aus uralten Zeiten

Objekt 3I/ATLAS sorgt weltweit für Aufsehen – es ist erst der dritte bekannte Besucher aus einem fremden Sternensystem. Möglicherweise handelt es sich um den ältesten je beobachteten Kometen: Über sieben Milliarden Jahre alt und damit deutlich älter als unser Sonnensystem. Zum Vergleich: Der Halleysche Komet, der aus unserem Sonnensystem stammt, ist rund 4,5 Milliarden Jahre alt. Halley taucht periodisch auf, während interstellare Kometen einmalige Besucher sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Interstellare Besucher können deutlich älter sein als Kometen unseres Sonnensystems. Unsere Analyse zeigt, dass 3I/ATLAS sehr wahrscheinlich der älteste Komet ist, den wir je beobachtet haben“, sagt Matthew Hopkins von der University of Oxford, der das Objekt intensiv untersucht.

Zudem ist 3I/ATLAS der erste bekannte Besucher, der aus einer bislang unentdeckten Region unserer Milchstraße stammt – weit entfernt von den Herkunftsorten der bisher bekannten interstellaren Objekte.

Matthew Hopkins stellte seine Ergebnisse auf dem National Astronomy Meeting 2025 der Royal Astronomical Society in Durham vor. Er bezeichnete 3I/ATLAS als möglicherweise den bemerkenswertesten interstellaren Besucher bisher. Bereits in seiner Doktorarbeit hatte er ein Modell entwickelt, das aus Umlaufbahnen Rückschlüsse auf die Herkunft interstellarer Objekte erlaubt. 3I/ATLAS ist nun der erste Testfall dieses sogenannten Ōtautahi-Oxford-Modells – und bestätigt die Annahme einer besonders alten Herkunft.

Urlaub abgesagt

Gerade mal eine Woche vor der Entdeckung des Kometen hatte Matthew Hopkins seine Doktorarbeit verteidigt. Eigentlich hatte der Astronom einen Urlaub geplant – doch als 3I/ATLAS auftauchte, verschob er alles und begann sofort mit der Analyse.

© M. Hopkins/Ōtautahi-Oxford Team. Basiskarte: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0

„Statt eines ruhigen Tages wachte ich mit Nachrichten zu 3I/ATLAS auf“, sagte Hopkins laut einer Pressemitteilung der Royal Astronomical Society. Bereut hat er den geplatzten Urlaub nicht: „Es ist eine fantastische Gelegenheit, unser Modell an etwas ganz Neuem – und möglicherweise Uraltem – zu testen.“

Aus der Tiefe der Galaxie

Die Flugbahn von 3I/ATLAS deutet darauf hin, dass er nicht aus der üblichen galaktischen Ebene stammt, sondern aus der „Thick Disk“ der Milchstraße, einem Bereich, der vor allem aus alten Sternpopulationen besteht. Hopkins’ Forschung legt nahe, dass der Komet um einen alten Stern aus dieser Region entstanden ist und deshalb reich an Wassereis sein dürfte.

„Dies ist ein Objekt aus einem Teil der Galaxie, das wir noch nie zuvor aus der Nähe gesehen haben“, erklärt Professor Chris Lintott, Mitautor des Konferenzbeitrags. „Wir glauben, dass es eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit gibt, dass dieser Komet älter als das Sonnensystem ist und dass er seitdem durch den interstellaren Raum driftet.“

Heller Schweif zu erwarten

In den kommenden Monaten wird 3I/ATLAS der Sonne immer näher kommen. Die zunehmende Wärme lässt seine Oberfläche erwachen: Wasserdampf und Staub werden freigesetzt und bilden eine leuchtende Wolke um den Kometenkern sowie einen hellen Schweif. Erste Beobachtungen zeigen, dass der Komet bereits aktiv und möglicherweise größer ist als viele seiner interstellaren Vorgänger.

Nach aktuellen Berechnungen erreicht 3I/ATLAS am 29. Oktober 2025 seinen sonnennächsten Punkt in etwa 206 Millionen Kilometern Entfernung. Dabei erreicht er seine Höchstgeschwindigkeit von etwa 58 Kilometern pro Sekunde – das entspricht rund 200 Mal der Geschwindigkeit eines Verkehrsflugzeugs. In dieser Phase dürfte der Komet besonders hell und gut sichtbar sein.

Mittlerweile ist der Bahnverlauf des Himmelskörpers recht genau bestimmt. 3I/Atlas kommt demnach dem Mars zwar auf einige zehn Millionen Kilometer nahe, der Erde bleibt er aber relativ fern.

Pünktlich als Weihnachtsstern?

Mit einer Geschwindigkeit von rund 210.000 Kilometern pro Stunde rast 3I/Atlas durch unser Sonnensystem – rund 25-mal schneller als eine Gewehrkugel. Für Ulrich Köhler vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof steht damit fest: „Er wurde mit hoher Geschwindigkeit aus dem Sternensystem, aus dem er stammt, hinausgeschleudert.“

Das hohe Tempo von 3I/Atlas liefert zusammen mit seinem ungewöhnlichen Bahnverlauf den entscheidenden Beweis für seine Herkunft: „Für einen Körper aus den Kometenreservoirs unseres Sonnensystems ist er schlicht zu schnell“, sagte Köhler im RBB-Radio. „Im Gegensatz zu Asteroiden oder Kometen aus dem Kuipergürtel oder der Oortschen Wolke am Rand unseres Sonnensystems ist 3I/Atlas ein echter Fremdling – er durchquert unsere kosmische Nachbarschaft auf einem einmaligen Kurs.“

Über die tatsächliche Größe des Himmelskörpers ist bislang am wenigsten bekannt.

Ulrich Köhler, DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof

Astronomen gehen aber davon aus, dass sich 3I/ATLAS erst einige Wochen nach seinem sonnennächsten Punkt besonders gut beobachten lässt. Dann vergrößert sich der Abstand zwischen Komet und Sonne am Himmel, sodass er nicht mehr vom Sonnenlicht überstrahlt wird und länger in der Nacht sichtbar bleibt.

Außerdem beginnt die Aktivität des Kometen – das Entweichen von Wasserdampf und Staub – oft mit Verzögerung. Deshalb sind die Monate von Ende 2025 bis Anfang 2026 besonders vielversprechend für Beobachtungen. Allerdings wird man dafür ein Amateurteleskop oder ein sehr starkes Fernglas benötigen. Möglicherweise wird der Komet dann sogar pünktlich als „Weihnachtsstern“ auftauchen.

© imago/Leemage/imago/Leemage

„Über die tatsächliche Größe des Himmelskörpers ist bislang am wenigsten bekannt“, so Ulrich Köhler vom DLR-Institut. „Der interstellare Besucher hat bereits damit begonnen, eine diffuse Koma um sich herum zu bilden. Dadurch lässt sich seine Ausdehnung nur grob schätzen. Aktuelle Daten legen einen Durchmesser zwischen fünf und 50 Kilometern nahe. Köhler hält zehn bis 20 Kilometer aber für am wahrscheinlichsten.

3I/Atlas besteht nach bisherigen Erkenntnissen aus einer Mischung aus Eis und verschiedensten Staubpartikeln. Eine erste Spektralanalyse hat gezeigt: Es handelt sich nicht nur um einen Gesteinsbrocken, sondern um ein komplexes Gebilde aus gefrorener Materie, Gasen und weiteren Elementen – ein klassischer Kometenkern also, der tief aus den Weiten des Alls stammt.

Nur kurze Stippvisite

Woher 3I/Atlas stammt, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass er aus einem fernen Sternhaufen am Rand der Milchstraße stammt – jener riesigen Spiralgalaxie, in der auch unser Sonnensystem beheimatet ist. Nun durchquert der interstellare Komet die galaktische Ebene, ein einmaliges Gastspiel auf seiner jahrtausendelangen Reise durch das All.

Sein weiteres Schicksal bleibt ebenso offen wie sein Ursprung. Astronominnen und Astronomen gehen davon aus, dass 3I/Atlas nur geringfügig durch die Gravitation von Sonne und Planeten abgelenkt wird. In einigen Jahrzehnten dürfte er unser Sonnensystem bereits wieder verlassen haben – und erneut in die Dunkelheit zwischen den Sternen eintauchen.

Die Entdeckung fiel mit den ersten Tests des neuen Vera C. Rubin-Observatoriums zusammen, das in den kommenden Jahren systematisch nach ähnlichen Objekten suchen soll. Die nun gemachten Beobachtungen lassen darauf schließen, dass künftig deutlich mehr interstellare Kometen gefunden werden könnten – bis zu 50 in der nächsten Dekade.

Damit eröffnet sich ein neues Kapitel in der Himmelsbeobachtung: Zum ersten Mal könnten Forscher regelmäßig Besucher aus anderen Sternsystemen untersuchen – und so mehr über die Entstehung und Vielfalt planetarer Systeme im Universum erfahren.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false