© picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

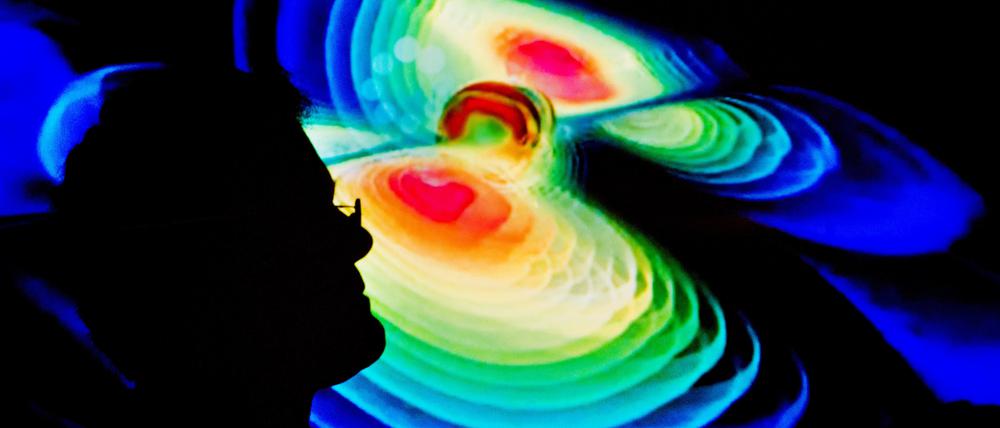

Eine neue Maschine, die Gravitationswellen misst: Sachsen und Sardinien sollten beim Einstein-Teleskop zusammenarbeiten

Mit der Messung von Gravitationswellen will die Forschung die Entstehung des Universums verstehen. Der dafür nötige Detektor soll in Sachsen und auf Sardinien entstehen. Dafür plädiert Physik-Nobelpreisträger Giorgio Parisi.

Stand:

Schon 1916 hatte Albert Einstein die Existenz von Schwerkraftwellen, ausgelöst durch die Beschleunigung großer Massen, wie etwa Schwarze Löcher, vorhergesagt. Doch erst im September 2015 konnte der LIGO-Detektor diese Gravitationswellen erstmals nachweisen. Eine Entdeckung, die 2017 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.

Nun soll ein neuer, wesentlich präziserer Detektor gebaut werden, das Einstein-Teleskop. Dieses unterirdische Observatorium, das Gravitationswellen auffangen und eine bessere Erforschung des Universums ermöglichen soll, gehört zu den vielversprechendsten Initiativen in der Grundlagenforschung. Das ehrgeizige Projekt wird es Forschenden ermöglichen, die kosmische Geschichte von ihren Ursprüngen an erforschen, die komplexesten astrophysikalischen Phänomene verstehen und fortschrittliche technologische Lösungen entwickeln zu können.

Wegen seines außergewöhnlichen Innovationspotenzials wurde das Projekt im Juli von der deutschen Bundesregierung in die Shortlist der neun vorrangigen wissenschaftlichen Vorhaben aufgenommen, ausgewählt aus zweiunddreißig Vorschlägen. Mit dieser Vorauswahl hat Bundesforschungsministerin Dorothee Bär die nationale wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Projekts sehr deutlich hervorgehoben.

Diese Entscheidung eröffnet nun eine einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien. Beide Länder blicken auf eine lange Tradition wissenschaftlicher Höchstleistungen und sind in der Lage, ein Projekt dieser Größenordnung langfristig zu unterstützen.

Italien schlägt vor, das Observatorium am Standort Sos Enattos auf Sardinien zu errichten, wo objektiv betrachtet ideale technische Voraussetzungen gegeben sind. Zudem verfügt das Land mit dem einzigen europäischen Interferometer in Pisa, dem EGO-Virgo, europaweit über eine gefestigte Führungsposition im Bereich der Gravitationswellenforschung sowie beim Bau von unterirdischen Laboren, man denke nur jene im Gran Sasso. Darüber hinaus besitzt Italien langjährige Erfahrung in Schlüsselbereichen wie Mechanik, Kryotechnik, Optik, Elektronik und Robotik.

Mit einer bereits gesicherten Finanzierung von 1,3 Milliarden Euro und starker institutioneller Unterstützung bewirbt sich Italien nachdrücklich als Standort für das Einstein-Teleskop und schlägt eine hochwertige Zusammenarbeit mit Deutschland für den Bau der Infrastruktur an zwei Partnerstandorten in Sardinien und Sachsen vor.

Technisch beste Lösung

Diese Anordnung mit zwei getrennten Armen (2L) wird von der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft als die technisch, finanziell und risikomanagementtechnisch am besten geeignete Lösung angesehen. Sachsen hat sich zwar erst kürzlich als Standort beworben, bietet jedoch ideale geophysikalische Eigenschaften für diese Zusammenarbeit, eine etablierte Wissenschaftsgemeinschaft und die volle institutionelle Unterstützung des Landes, das eine Zusammenarbeit mit Italien befürwortet.

Für Deutschland stellt die Beteiligung am Einstein-Teleskop mit der Errichtung eines der beiden Arme in Sachsen eine strategische Chance dar, seine Rolle in der Gravitationswellenforschung zu stärken, eine aus technischer Sicht sichere Lösung zu wählen sowie neue Perspektiven für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Sachsen, dessen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter dem Bundesdurchschnitt liegt, könnte erheblich von dem Projekt profitieren. Das Einstein-Teleskop könnte sich zu einem Katalysator für Wachstum, Beschäftigung und Innovation in der Region entwickeln.

Infolge einer italienisch-deutschen Zusammenarbeit bei der Realisierung des Einstein-Teleskops könnte ein umfangreiches europäisches Projekt entstehen, an dem nicht nur Deutschland und Italien, sondern auch Nachbarländer wie Polen und die Tschechische Republik mitwirken könnten. Es könnte die wissenschaftlichen und technologischen Beziehungen zwischen diesen vier Ländern stärken, bereits getätigte Investitionen weiter ergänzen und neue Entwicklungschancen für Regionen Europas schaffen, die auf einen wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung warten. Das Einstein-Teleskop ist nicht nur eine Chance für die Wissenschaft, sondern auch ein Wachstumsmotor.

In einer Zeit des zunehmenden globalen Wettbewerbs in Wissenschaft und Technologie ist eine Bündelung der Kräfte für ein Projekt dieser Größenordnung nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Mit dem Einstein-Teleskop könnten Nord- und Südeuropa ihre Kräfte vereinen und so die wissenschaftliche Führungsrolle und die strategische Autonomie Europas festigen. Heute gemeinsam zu handeln bedeutet, die Zukunft zu gestalten, Innovation zu stärken und Chancen für künftige Generationen zu schaffen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: