© IMAGO/Depositphotos

Inzwischen acht Tote bei Marburg-Fieber in Ruanda : Kontaktperson nach Belgien gereist

In Ruanda sind acht Menschen am Marburg-Fieber gestorben. Die Kontakte der Erkrankten werden nachverfolgt – eine Spur führt bis nach Belgien.

Stand:

In Ruanda ist es zu einem Ausbruch des hochgefährlichen Marburg-Fiebers gekommen. Laut dem letzten Bericht der WHO vom 30. September sind bisher acht Menschen an der Infektion gestorben, zu den anfänglich sechs gemeldeten sind zwei hinzugekommen. Insgesamt wurden 26 Fälle bestätigt, wie das Gesundheitsministerium des Landes mitteilte.

Insgesamt 300 Kontaktpersonen der Erkrankten wurden bislang nachverfolgt. Eine Frau war nach Belgien gereist, wurde dort aber von den Gesundheitsbehörden überwacht und hat keine Krankheitssymptome entwickelt. Laut WHO-Einschätzung ist sie keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Die überwiegende Zahl der Fälle und Todesfälle betrifft medizinisches Personal in zwei Kliniken in Kigali. Gesundheitsminister Sabin Nsanzimana erklärte, dass die erkrankten Patienten isoliert und streng überwacht würden. Der Ursprung des Ausbruchs werde derzeit noch untersucht, und in allen Gesundheitseinrichtungen Ruandas seien die Präventionsmaßnahmen verschärft worden. Ruanda ist auch von der Mpox-Epidemie betroffen, wegen der die WHO kürzlich den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat.

Bei dem Marburg-Virus handelt es sich um eine hochansteckende und oft tödliche Viruserkrankung, die je nach medizinischer Versorgung eine Sterblichkeitsrate von bis zu 88 Prozent aufweisen kann. Bislang kommt es nur selten zu Ausbrüchen. Das Virus ist noch nicht gut an den Menschen angepasst: Da die Symptome rasch auftreten und die Infektionen oft tödlich verlaufen, kann es sich nicht gut verbreiten.

Das könnte sich aber ändern, zumal durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume zunehmend Menschen mit infizierten Tieren in Kontakt kommen. Der natürliche Wirt des Marburg-Virus ist wahrscheinlich die ägyptische Flughundart Rousettus aegyptiacus. Diese Tiere sind in weiten Teilen Afrikas verbreitet und leben häufig in Höhlen oder verlassenen Minen, wo sie in großen Kolonien zusammenkommen. Menschen, die mit den Flughunden in Kontakt kommen, etwa beim Betreten solcher Höhlen oder durch den Verzehr von Flughunden als Nahrungsmittel, können sich infizieren.

Entdeckung in Marburg

Das Marburg-Virus wird vor allem durch den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten von infizierten Menschen übertragen. Dazu gehören Blut, Speichel, Urin, Stuhl und Schweiß. Medizinisches Personal ist besonders gefährdet, wie man auch an dem aktuellen Ausbruch sieht.

Entdeckt wurde das Virus 1967. Die erste bekannte Infektion ereignete sich in der deutschen Stadt Marburg, wo das Virus seinen Namen erhielt. Damals erkrankten mehrere Laborangestellte, nachdem sie mit Versuchstieren, insbesondere Affen, gearbeitet hatten, die aus Uganda importiert worden waren. Insgesamt starben damals sieben Menschen an den Folgen der Infektion.

Frühere Ausbrüche des Marburg-Fiebers ereigneten sich überwiegend in afrikanischen Ländern, insbesondere in Angola, der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Beim bislang schwersten Ausbruch 2006 in Angola gab es 422 Fälle, von denen 356 starben.

Überreaktion durch Immunsystem

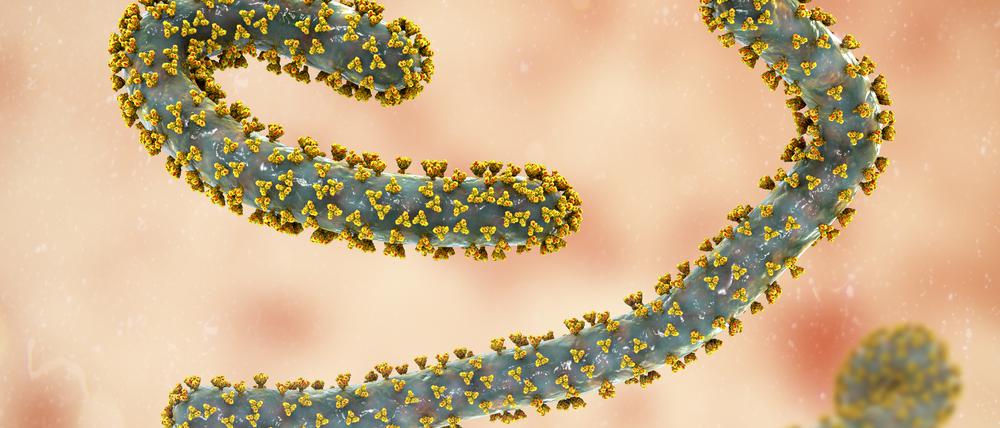

Das Marburg-Virus ist wie das Coronavirus ein RNA-Virus und gehört zur Familie der fadenförmigen Filoviren, zu der auch das besser bekannte Ebola-Virus zählt. Beide Viren verursachen hämorrhagisches Fieber, das zu schweren inneren und äußeren Blutungen führen kann. Das Problem: Das menschliche Immunsystem hat in aller Regel keinerlei Erfahrung mit dem Virus und reagiert mit einem „Zytokinsturm“, einer heftigen, fehlgeleiteten Immunantwort.

Es kommt zu hohem Fieber, starken Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und allgemeiner Schwäche. Im weiteren Verlauf können schwere Magen-Darm-Symptome wie Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen hinzukommen. Die Krankheit verläuft oft aggressiv, und nach einigen Tagen können Blutungen in verschiedenen Organen auftreten, was den Zustand der Patienten rapide verschlechtert.

Wie bei vielen Virenerkrankungen gibt es keine Behandlung, die sich gegen das Marburg-Virus selbst richtet. Derzeit sind aber zwei Impfstoffkandidaten in der Entwicklung. Einer wird von National Institutes of Health den US entwickelt. Erfolgreiche Ergebnisse einer Phase-1-Studie in den USA wurden im Januar 2023 veröffentlicht. Ein weiterer Kandidat wird von der britischen Oxford Vaccine Group entwickelt, erste klinische Tests haben vor Kurzem begonnen. (mit dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: