© PR H&M

Aus der Weserstraße zu H&M : Wird die Berliner Anti-Mode jetzt Mainstream?

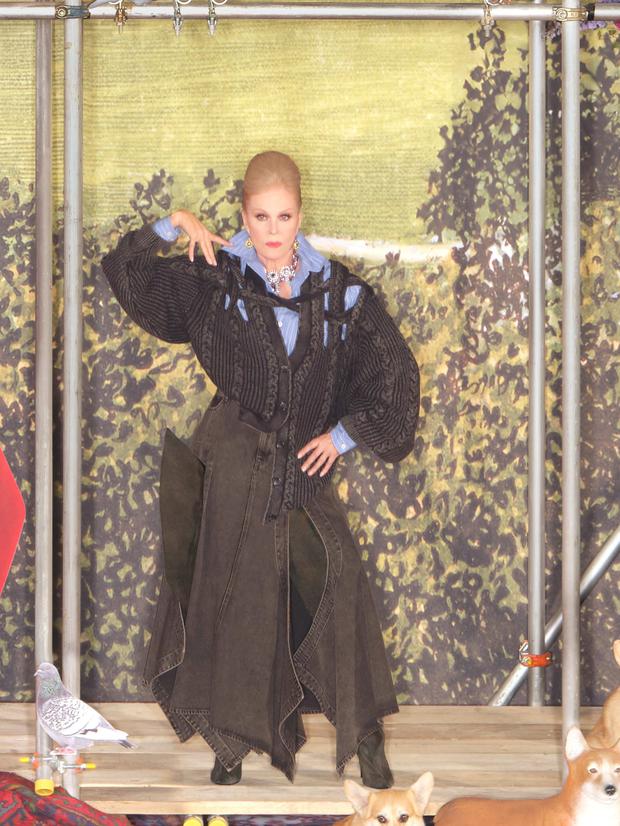

Alle Jahre wieder arbeitet der schwedische Fast-Fashion-Konzern H&M mit einem bekannten Modedesigner zusammen. Die aktuelle Kollektion von Glenn Martens trifft den Zeitgeist.

Stand:

Das Klischee, Berliner seien verglichen mit anderen Großstädtern, etwa aus London, New York oder Paris, nicht besonders modisch, ist ähnlicher Unfug wie der pauschale Spruch „arm, aber sexy“.

Mode ist nicht gleich modisch

Denn Mode ist per definitionem immer mehr als das, was gemeinhin als modisch verstanden wird. Sie kann auch da entstehen, wo sie explizit verneint wird. Anders ausgedrückt: Eine konsequente Verweigerung von Mode kann selbst zur Mode werden. Was nicht zuletzt die Kollektion des belgischen Modedesigners Glenn Martens für den schwedischen Fast-Fashion-Konzern H&M beweist, die ab Oktober in ausgewählten Filialen hängen wird.

© PR H&M

© PR H&M

Neu ist das alles nicht. Jugend- und oder Subkulturen, etwa Grunge, der verwahrlost wirkende, apathische Look der späten 80er und 90er Jahre, lebten jenes Prinzip vor: Damals setzte sich in gewissen gesellschaftlichen Schichten die ablehnende Haltung gegenüber Konventionen durch. Als Musikstil geboren, wurde die Idee schnell zu einer auch ästhetischen Gegenposition zum konsumorientierten Mainstream. Dass daraus Mode wurde, ist zwar ironisch, aber im Sinne der Logik von Trends keine Überraschung.

Ungefähr zur gleichen Zeit machte auch ein Designer auf sich aufmerksam, dessen Modeverständnis eine ähnliche Verweigerungshaltung verfolgte, dessen Umsetzung aber ungleich akademischer daherkam. Die Entwürfe des Belgiers Martin Margiela werden in der Fachliteratur und Modekritik durchgehend als radikal konzeptuell und anti-ästhetisch beschrieben. Kritiker betonen, dass er das System Mode selbst hinterfragte und neu strukturierte. Seine Entwürfe gelten als kritische Kommentare zu Konsum, „Schönheit“ und dem Kult um das Neue.

Margiela arbeitete mit sichtbaren Nähten, ausgefransten Säumen, rohen Kanten und bewusst beschädigten Stoffen, wodurch Kleidungsstücke wie Fragmente wirkten. Diese Unfertigkeit war kein Zufall, sondern Ausdruck einer konzeptionellen Idee: Mode sollte nicht verführen, sondern Strukturen offenlegen.

Der Halsausschnitt wird zum Armloch

Es ist interessant, dass dieser Tage eine ähnliche Herangehensweise zu beobachten ist und wohl kein Zufall, dass eingangs erwähnter Martens als neuer kreativer Chef bei Martin Margiela (Margiela selbst verließ das nach ihm benannte Unternehmen bereits 2009) ernannt wurde. Eine Couture- und eine Prêt-à-porter-Kollektion später ist klar: In Sachen konzeptueller Verweigerung bezieht er sich intellektuell wie ästhetisch auf den Gründer des Hauses.

Perfektion und Schönheit – die nicht unbedingt im Auge des Betrachters liegt – ist auf jeden Fall auch nicht Martens Ideal. Formen und vor allem Schnitte werden dekonstruiert; ein Ärmel kann bei Martens einfach nur Dekoration sein, während der vermeintliche Halsausschnitt ein Armloch ist – und umgekehrt.

© Oliver Hadlee Pearch

Im Gegensatz zu Margiela nähert sich Martens dem Thema spielerisch. Seine Entwürfe sind Spiegel der Gesellschaft sowie Angebot: Was der Träger damit macht, bleibt ihm selbst überlassen. Populär machte er dieses Prinzip durch seine langjährige Arbeit für das Label Y/Project.

© Maison Margiela

© Maison Margiela

Seine erste Couture-Kollektion für Margiela gerierte sich verglichen damit viel ernster. Wie schon Martin Margiela in den 80ern es gerne tat, verhüllte auch Martens hier die Gesichter seiner Models. Verlangen soll nicht durch schön anzusehende Menschen beziehungsweise die kapitalistische Lüge „Wenn du das trägst, dann siehst du auch so aus“ entstehen, sondern wegen des Textils als Kunstform selbst.

Ähnliches passierte in der jüngsten Prêt-à-porter-Präsentation für das Haus vor gut einem Monat. Hier waren die Gesichter zwar zu sehen, aber durch Mundstücke zu Fratzen verzerrt. Der Witz: Es handelte sich dabei um das Logo des Labels, das deswegen ikonisch ist, weil es nur aus den vier Nähten besteht, mit denen gewöhnlich ein Logo an das Kleidungsstück angebracht ist.

© Getty Images/Lyvans Boolaky

Aber was hat das ganze mit Berlin zu tun? Nun, die beschriebene Haltung ist in einschlägigen Kiezen wie Neukölln oder Kreuzberg, sowie in der Clubszene seit Jahren en vogue. Ausdruck findet sie in einer laufend wiederkehrenden modischen Rückbesinnung auf die Rave-Kultur der 90er, den Punk der 70er und eben auch den Grunge. Das alles kulminiert zurzeit in einer Neuinterpretation des sogenannten Y2K-Stils der Nullerjahre und wird so zum eklektischen Nicht- oder Anti-Look der 2020er.

Was bedeutet es für den Berliner-Stil, wenn bald alle nach Berlin aussehen?

Und weil es scheint, als wäre Martens einer der wenigen Modedesigner, der dieses Wirrwarr verstanden hat, gehört er aktuell zu den Gefragtesten seines Metiers: Neben seiner Arbeit für Margiela sorgt er seit inzwischen fünf Jahren dafür, dass der italienische Jeans-Hersteller Diesel wieder als angesagt gilt und entwirft, ganz nebenbei, noch jene umfangreiche Kollektion für H&M.

Die wurde vergangene Woche in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Lustigerweise war es auf der gut besuchten Party bei vielen Besuchern nicht auszumachen, ob sie einfach ihrem persönlichen (Berliner) Stil treu geblieben sind oder ob sie bereits Teile aus jener Kollektion tragen durften.

© PR H&M

Tatsächlich hatte sich Martens die beliebtesten Teile aus dem H&M-Archiv gesucht und diese, in seinem unverwechselbaren Stil, dekonstruiert und neu kombiniert. Somit sind die einzelnen Teile auch eine preisgünstigere Reminiszenz an das Label Y/Project, das im vergangenen Jahr eingestellt wurde, und mit dem Martens zu dem wurde, was er heute ist und gleichzeitig der konsequente Höhepunkt des Trends der Anti-Mode.

Was bedeutet es nun für Berlin, dass die aktuelle ästhetische Verweigerung im Mainstream angekommen ist? Vielleicht laufen hier bald alle im Anzug oder im Kostüm herum.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: