© dpa / Clara Margais

Touristenfalle Checkpoint Charlie: Wie der Gedenkort auch Berliner anziehen könnte

Unwürdig, ramschig, disneyhaft: Der Checkpoint Charlie ist unter Historikern und Berlinern gleichermaßen unbeliebt. Wie kann er richtig umgestaltet werden?

Stand:

Angenommen Sie haben Besuch. Würden Sie Ihren Gästen den Checkpoint Charlie zeigen? Nicht nur aus Höflichkeit? Viele Berliner hätten vermutlich blitzschnell bessere Alternativen parat. Der Checkpoint Charlie gilt wohl bei den meisten Hauptstädtern als das, was in der englischsprachigen Tourismusforschung abschätzig als „tourist honeypot“ und hierzulande als „Touristenfalle“ bezeichnet wird.

Nun wurde das touristische Geschehen an diesem international bedeutsamen Geschichtsort oft genug als unwürdig, disneyhaft oder ramschig heruntergemacht. Viel interessanter ist die Frage, wie an diesem Ort ein Stück Stadt entstehen könnte, das auch Berlinerinnen und Berliner gerne aufsuchen. Klar ist: Mit ein bisschen Aufräumen (Stadtmöblierung), Unterbinden (Hütchenspielerei) und Ordnen (Straßenverkehr) ist allenfalls der Aufenthaltsqualität gedient. Für einen Bildungs- und Erinnerungsort, der Besuchsanlässe für Berliner schafft, braucht es mehr. Doch was könnte dieses „mehr“ beinhalten?

© picture alliance/dpa / Kathrin Deckart

Mit dem Rückkauf von zwei Teilflächen hat das Land Berlin erst kürzlich seine Gestaltungsmöglichkeiten gestärkt. Jetzt stellt sich immer drängender die Frage, wie Geschichtsvermittlung an diesem Ort konkret aussehen soll. Natürlich geht es um eine wissenschaftlich fundierte „Public History“, also eine außeruniversitäre Geschichtsvermittlung, die die städtebauliche Denkmalpflege umfasst, ebenso wie die Gedenkstätten- und Museumsarbeit.

Doch welchen Platz der künftige Bildungs- und Erinnerungsort in der thematisch nahen Museumslandschaft (Mauermuseum, Cold War Museum, Alliierten Museum) einnehmen soll, ist für die Öffentlichkeit allenfalls zu erahnen. Die von der zuständigen Stiftung Berliner Mauer erarbeitete „Bedarfsformulierung“ wurde bislang nicht öffentlich diskutiert, was für einen Ort „außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung“ (Senatsbeschluss qua Baugesetzbuch) natürlich misslich ist.

Aus bisherigen Beteiligungsverfahren weiß man immerhin, dass historisch-politische Bildungsarbeit gemacht werden soll. Außerdem soll die globalhistorische Dimension des Kalten Krieges – seine Schauplätze hier und anderswo – thematisiert werden. Und ein Ort der Debatte soll entstehen.

Das klingt gut, und tatsächlich nach einer Chance, Besuchsanlässe für Berlinerinnen und Berliner zu schaffen. Gerade zu der Idee, einen Ort des offenen Austauschs zu schaffen, müsste es genau einen solchen geben. Zum Beispiel zu der Frage, inwiefern auch andere historische oder gegenwärtige geopolitische Grenzziehungen thematisiert werden sollen, die nicht ins Kalter-Krieg-Narrativ passen.

In der Frage der Geschichtsvermittlung und -vergegenwärtigung und -diskussion liegt unbestritten eine große Chance, den Ort nicht nur für Touristinnen und Touristen, sondern auch für Berlinerinnen und Berlinern anzureichern. Eine zweite Chance liegt in der städtebaulichen Platzierung und in der Architektur des Bildungs- und Erinnerungsortes. Hierzu wird derweil in einem Dialogverfahren diskutiert, mit durchaus vielversprechenden Zwischenergebnissen.

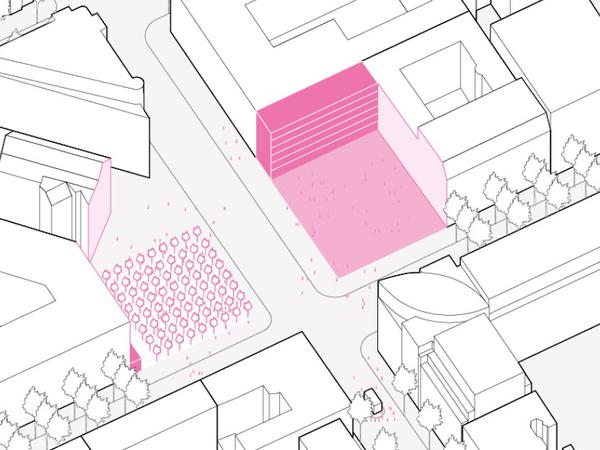

Das abgebildete Szenario trägt nicht umsonst den Titel „Projektion“. Es weist in eine gute Richtung, weil es den Freiraum akzentuiert, der bis heute eine Wunde des zweiten Weltkrieges, aber auch die Dimensionen der ehemaligen Grenzübergangsstelle im Stadtraum „lesbar“ hält. Die an die Wand des privatwirtschaftlich geplanten Neubaus gesetzte „Scheibe“ (rosafarbenes Gebäude) sichert außerdem die Gestaltungshoheit über die nördliche Begrenzung des öffentlichen Raumes.

© mein.berlin

Doch nicht nur das. Die Wand der „Scheibe“ könnte eine Glaswand sein, deren Außenseite als Projektionsfläche genutzt wird (zum Beispiel für historische Fotografien). Von innen und oben könnten die Besucher dann nicht nur die Restflächen der Grenzanlage überblicken, sondern auch das touristische Geschehen auf dem Vorplatz reflektieren, von dem sie vor Betreten des Gebäudes noch Teil waren und nach Verlassen wieder Teil sein werden.

Was genau in den schmalen Räumlichkeiten einer solchen „Scheibe“ alles stattfinden könnte (digitale Geschichtsvermittlung, Handbibliothek des Kalten Krieges und vieles mehr) müsste natürlich noch in einem Wettbewerb ermittelt werden, der auf die überfällige kulturpolitische Debatte zur Zukunft des Checkpoint Charlie aufbaut. Das Gebäude als Ort der Debatte zu denken lohnt sich allemal. Nicht der Geschichtsort würde zur Kulisse für Tourismus werden, sondern andersherum. Das wäre sowohl für Berliner als auch für Besucher deutlich interessanter als der Status quo.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: