© Deutsche Fotothek / Abraham Pisarek

Briefe, Fotos, Tagebücher: Staatsbibliothek sammelt Erinnerungen an Kriegsende in Berlin

Dokumente, Notizen und Bilder aus der Nachkriegszeit sind ein Schatz für die Wissenschaft. Auf einem Aktionstag der Stabi werden private Erinnerungen digitalisiert, damit sie nicht verloren gehen.

Stand:

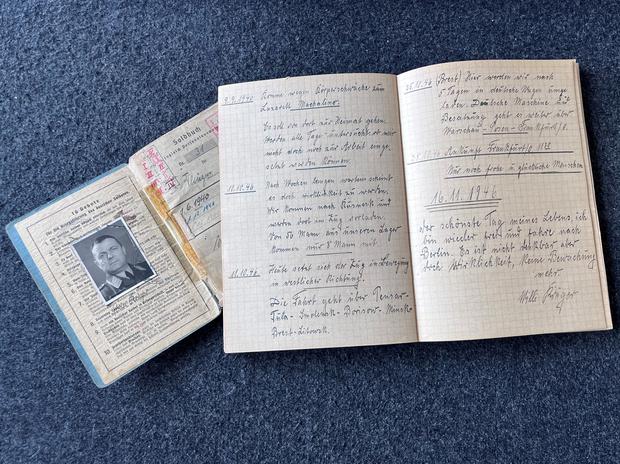

Den schönsten Tag im Leben des Willi Römer notiert der Fahrer aus Rixdorf am 16. November 1946: „Ich bin wieder frei und fahre nach Berlin“, schreibt er in sein Fahrtenbuch. „Es ist nicht denkbar, aber doch Wirklichkeit, keine Bewachung mehr.“ Das akribisch geführte Heft erzählt in vielen Einträgen seinen Weg durch die letzte Kriegszeit, in russische Gefangenschaft, und zurück nach Berlin.

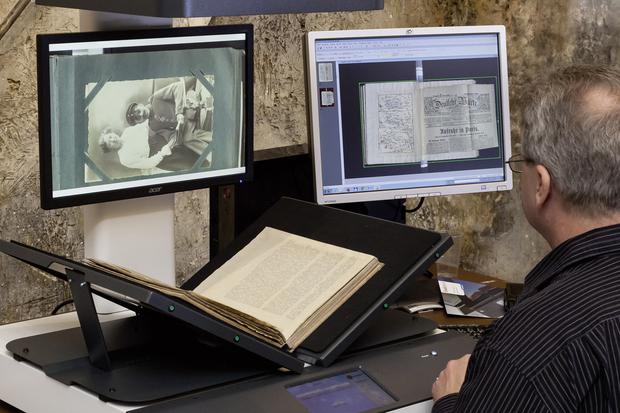

Genau diese Art von Erinnerungsstücken sucht die Berliner Staatsbibliothek (Stabi), und hat gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Facts & Files ein Citizen Science-Projekt zur Digitalisierung und Bewahrung privater Erinnerungen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit ins Leben gerufen. An einem Aktionstag am 16. Mai hofft die Bibliothek auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gebäude an der Potsdamer Straße 33, die ihre Erinnerungsstücke kostenfrei und ohne Anmeldung digitalisieren lassen.

© Stabi Berlin

Zu jedem Erinnerungsstück gehört eine Geschichte, wie die von Willi Römer. Viele Fragen hätte sie noch an den Mann ihrer Großmutter gehabt, erzählt die Stabi-Mitarbeiterin Gudrun Nelson-Busch auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Er starb 1980, und das Fahrtenbuch blieb im Kreise der Familie. Er selbst hatte nie viel über jene Zeit gesprochen, umso wichtiger scheinen heute Aufzeichnungen wie diese.

© Stabi Berlin/Carola Seifert

Diese persönlichen Perspektiven, die bei Haushaltsauflösungen leider auch unbeachtet auf dem Müll landen, können dem kulturellen Gedächtnis an die Zeit zwischen Kriegsende bis 1950 neue Anknüpfungspunkte geben. Es berührt noch heute, wenn man liest, wie Willi Römer seine Frau in Berlin wieder in die Arme schließen konnte. Er musste jedoch feststellen, dass sein Sohn im Alter von 16 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen wurde und vermisst blieb.

Mit der Aktion, die im Rahmen der Berliner Themenwoche „80 Jahre Kriegsende – Befreiung Europas vom Nationalsozialismus“ steht, wird bewusst ein Fokus auf die Zeit des Friedens gelegt. „Eine Zeit, in der Hoffnung entsteht“, sagte Thorsten Siegmann, Leiter des Digitalisierungszentrums. Das könne Europa aktuell gut gebrauchen.

An einem vergleichbaren Aktionstag zum Ende des Ersten Weltkrieges hätten 2014 rund 300 Menschen teilgenommen, berichtete Ulrike Reuter, die sich in der Stabi um Citizen Science-Projekte kümmert. Ein überraschend großer Andrang, am Ende der Aktion kamen 12.000 Datensätze zusammen.

Nach der Digitalisierung werden die Dokumente auf dem Portal 1945.transcribathon.eu unter einer Public-Domain-Lizenz zugänglich gemacht. Sofern es sich um einen Gegenstand wie einen Koffer handelt, um den sich eine persönliche Geschichte erzählen lässt, ist die Arbeit getan. Doch gerade bei Textdokumenten, die zum Teil noch in Sütterlinschrift notiert wurden, ist die Digitalisierung mit dem reinen Scan noch nicht abgeschlossen.

In sogenannten „Transcribathons“ wetteifern Freiwillige darum, möglichst schnell und viele historische Notizen und Handschriften in ein digitales Format zu bringen, sie zu übersetzen oder digital zu verorten. Veranstalter dieser Wettläufe der digitalen Geschichtsforschung ist unter anderem die digitale Plattform für europäisches Kulturerbe Europeana.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: