© IMAGO/Thomas Koehler

Die Kiefern machen schlapp: Waldbäumen in Berlin ging es noch nie so schlecht

Noch nie ging es den Wäldern der Hauptstadt so schlecht wie in diesem Jahr. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Baumarten groß.

Stand:

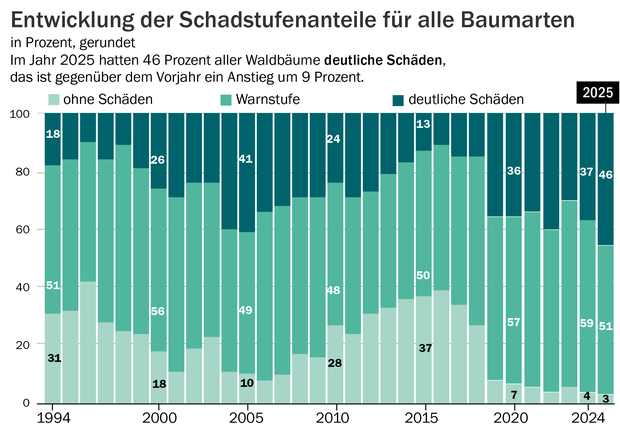

Von hundert Berliner Waldbäumen sind noch drei ganz gesund. Noch nie in den vergangenen 30 Jahren stand es schlechter um den Berliner Wald. Die drei Prozent intakten Bäume stehen zwischen 51 Prozent leicht und 46 Prozent deutlich geschädigten. Auch dieser letzte Wert ist so hoch wie nie.

Kriterium für die Einstufung ist die Verlichtung der Kronen, also die real vorhandene Menge von Laub oder Nadeln im Vergleich zum Optimum bei einem gesunden Baum. Jedes Jahr im Sommer werden dafür knapp tausend Bäume in den Berliner Wäldern begutachtet. In dieser Saison fielen vor allem die sehr unterschiedlichen Tendenzen für verschiedene Baumarten auf.

Das extrem trockene Frühjahr war für die Kiefern ein Problem

Der Zustand der Kiefern, die in Berlins Wäldern zahlenmäßig noch immer die absolute Mehrheit stellen, hat sich demnach dramatisch verschlechtert. 40 Prozent sind deutlich geschädigt – dreimal so viele geschädigte Kiefern wie in den beiden Vorjahren, in denen sie sich etwas erholt hatten.

Hauptgrund für den aktuellen Einbruch ist aus Sicht der Gutachter das extrem trockene Frühjahr, in dem die Kiefern ihre zuvor relativ üppig gewachsenen Nadeln nicht mehr versorgen konnten und abwarfen. Außerdem setzten ihnen Insekten und die zunehmende Zahl von Misteln zu, die als Halbparasit den Bäumen Nährstoffe und Wasser wegnimmt.

© Senatsverwaltung Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Waldzustandsbericht 2025 I Tagesspiegel/Rita Boettcher

Schon in den vergangenen Jahren ließ sich am Zustand der Kiefern das Klima der Vorjahre ablesen: Nach dem Trockensommer 2003 ging es deutlich abwärts. Um 2009 setzte eine Erholung ein, die bis zum extrem trockenen und warmen Jahr 2018 anhielt. Weil ältere Bäume die einmal abgeworfenen Nadeln nicht ersetzen, dauert die Regeneration der Kiefern mehrere Jahre.

Besser steht es um die ökologisch besonders wertvollen Eichen, die mit gut 20 Prozent die zweithäufigste Baumart in den Berliner Wäldern sind. Sie haben sich nach ihrem Allzeittief im vergangenen Jahr etwas erholt. Während 2024 nur jede elfte Berliner Eiche halbwegs gesund war, ist es in diesem Jahr immerhin jede dritte – obwohl mehr als sonst von gefräßigen Eichenprozessionsspinnern befallen waren. Verglichen mit den Werten aus der Zeit vor der 2018 begonnenen, beispiellosen Trocken- und Wärmeperiode ist ihr Zustand aber immer noch schlecht.

Den Nadelbäumen geht es insgesamt besser als den Laubbäumen

Um den Eichen zu helfen, empfehlen die Gutachter, sie durch Waldpflege vor „Bedrängern und unerwünschten Baumarten“ fernzuhalten und beim Waldumbau nur solchen Nachwuchs zu pflanzen, der mit den hiesigen Bedingungen zurechtkommt. Insgesamt geht es den Traubeneichen deutlich besser als den Stiel-Eichen – ein Trend seit 20 Jahren.

Für die anderen Baumarten trifft der Waldzustandsbericht wegen ihrer geringen Anteile keine spezifischen Aussagen, sondern fasst sie als Laub- und Nadelbäume zusammen. Die Nadelgehölze standen in diesem Vergleich schon immer besser da als die Laubbäume, aber der Unterschied ist in diesem Jahr geringer geworden: Der Anteil der deutlich geschädigten Nadelbäume stieg aufs Allzeithoch von 28 Prozent. Bei den Laubbäumen, denen es im Jahr davor so schlecht ging wie nie, wurde es wieder etwas besser. 40 Prozent von ihnen haben deutliche Schäden. Im Jahr davor waren es 48 Prozent.

Sowohl die Baumartenstruktur als auch der durch die Bebauungsdichte entstehende Effekt der Wärmeinsel machen Berlin zu einem Paradebeispiel für notwendige Klimaanpassungsmaßnahmen in Wäldern.

Aus dem Waldzustandsbericht 2025

Aus Sicht der Gutachter zahlen sich die jahrelangen Anstrengungen beim Waldumbau bereits aus: Trotz des großen Trockenstresses seien Bäume nicht großflächig abgestorben. Der Umbau weg von brandgefährdeten und anfälligen Kiefern-Monokulturen hin zu naturnahen, artenreichen Mischwäldern müsse unbedingt weitergehen. Die seien sowohl für die Frischluftversorgung als auch für den Wasserhaushalt der Stadt immens wichtig.

Allerdings betonen die Fachleute auch, dass immer noch zu wenig für den Klimaschutz und gegen die Belastung der Wälder mit Schadstoffen getan werde. Das betreffe sowohl Stickstoff aus der Landwirtschaft in Brandenburg als auch Ozon, dessen Bildung durch Stickoxide aus Verbrennungsmotoren begünstigt werde. „Hierbei hat der Ballungsraum Berlin eine besondere Verantwortung.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: