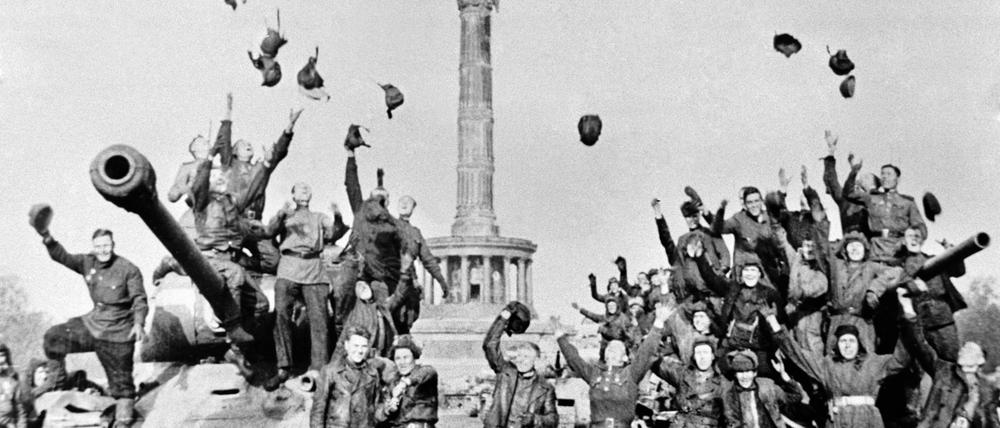

© imago images/ITAR-TASS

Ein kompliziertes Datum: Sollte der 8. Mai immer Feiertag sein?

1945 fühlten sich keineswegs alle befreit, im Gegenteil. Deshalb hätte ein „Tag der Befreiung“ als dauerhafter gesetzlicher Feiertag bei aller guten Absicht etwas Verlogenes.

Stand:

Der 8. Mai 1945 lag 40 Jahre zurück, als Heinrich Böll 1985 in seinem Text „Brief an meine Söhne oder: Vier Fahrräder“ schrieb: „Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen können, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen.“

Inzwischen ist das Kriegsende 80 Jahre her, und in Berlin wird der 8. Mai in diesem Jahr einmalig Feiertag sein. Schon zum 75. Jahrestag hatte es die Hauptstadt so gemacht. In mehreren Bundesländern ist der 8. Mai bereits Gedenktag, allerdings nicht arbeits- und schulfrei. Man könnte also die Frage stellen: Warum sollte er eigentlich nicht immer ein Feiertag sein?

Antwort: weil es kompliziert ist mit diesem Datum, der 8. Mai ist bis heute ein ambivalenter Tag. Ihn hierzulande einfach „Tag der Befreiung“ zu nennen und zu feiern, hätte bei aller guten Absicht etwas Verlogenes. Denn 1945 fühlten sich keineswegs alle befreit, im Gegenteil.

Verteidigt bis zur letzten Patrone

Schon gar nicht hatten die Deutschen sich selbst befreit. Es gelang ihnen nicht, sich aus eigener Kraft des „menschheitsschändenden“ (Thomas Mann) Regimes zu entledigen. Man hielt durch, verteidigte den Nazismus bis zur letzten Patrone.

Ein „Tag der Befreiung“ war es damals für versteckte Juden, überlebende KZ-Insassen, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Widerständler, Exilanten. Doch die Mehrheit der Deutschen hatte den Nationalsozialismus unterstützt, von ihm profitiert, ihn durch Untätigkeit geduldet. Sie empfand den 8. Mai als Tag der Niederlage und des Zusammenbruchs.

Und so blieb es über viele Jahrzehnte – passend zu der Opferrolle, in der sich viele Deutsche sahen. Opfer von Luftkrieg, Flucht und Vertreibung. Das Leid der NS-Opfer wurde hingegen lange verdrängt.

Zwar wurde in der DDR der 8. Mai bereits 1950 als „Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus“ begangen. Er war gesetzlicher Feiertag von 1950 bis 1967 und dann noch mal 1985. Doch lag darin auch eine Zwiespältigkeit, worauf die Politikwissenschaftlerin Sarah Stemmler hingewiesen hat: „So grenzte sich die DDR vom Nationalsozialismus ab und rechnete sich selbst der Gruppe der Verfolgten zu.“ Und weiter: „Gewissermaßen sahen sich beide deutsche Staaten als Opfer: entweder als Opfer des Krieges oder als Opfer des Faschismus.“

Im Westen wurde der 8. Mai eher beschwiegen. Der Sozialdemokrat Willy Brandt war 1970 der erste Bundeskanzler, der dazu eine Erklärung vor dem Bundestag abgab. Zum 25. Jahrestag sagte er: „Niemand ist frei von der Geschichte, die er geerbt hat.“ CDU und CSU hatten sogar versucht, Brandts Auftritt zu verhindern. Argument: Niederlagen feiere man nicht.

Weizsäckers Rede gilt als Zäsur

Erst 1985, im selben Jahr als Böll den „Brief an die Söhne“ veröffentlichte, sagte Richard von Weizsäcker, Unionspolitiker und Staatsoberhaupt, in seiner Rede zum 40. Jahrestag: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“ Die Rede gilt als erinnerungspolitische Zäsur.

Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen können, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen.

Heinrich Böll in „Brief an meine Söhne oder: Vier Fahrräder“

Ein Fortschritt war die Rede schon, doch hatte Weizsäcker neben den Millionen NS-Opfern darin auch dem „deutschen Leid“ breiten Raum eingeräumt, so die Historikerinnen Katrin Hammerstein und Birgit Hofmann. „Weizsäcker sprach also Schuld und Verantwortung durchaus an, bot zugleich aber auch Möglichkeiten zur Entlastung.“

Die extreme Rechte lehnt den Begriff „Befreiung“ weiter ab. So sagte AfD-Chefin Alice Weidel, die „Niederlage des eigenen Landes“ könne sie nicht „befeiern“. Müssten wir also nicht erst recht den 8. Mai zu einem dauerhaften Feiertag machen?

Besser nicht. Schon mit der Bezeichnung ist es schwierig. „Tag der Befreiung“ wäre, wie gesagt, unpassend. Also vielleicht „Tag des Sieges über den deutschen Faschismus“, wie es die Journalistin Anastasia Tikhomirova vorgeschlagen hat?

Nein, ein gesetzlicher Feiertag muss der 8. Mai nicht sein. Das meint auch der Historiker Norbert Frei. Wir sollten ihn begehen, indem wir „gemeinsam mit Europa dieses Tages gedenken“. Frei hielte den 23. Mai für einen guten neuen Feiertag – das Datum der Verkündigung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949. Ein Feiertag, der längst einer sein müsste.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false