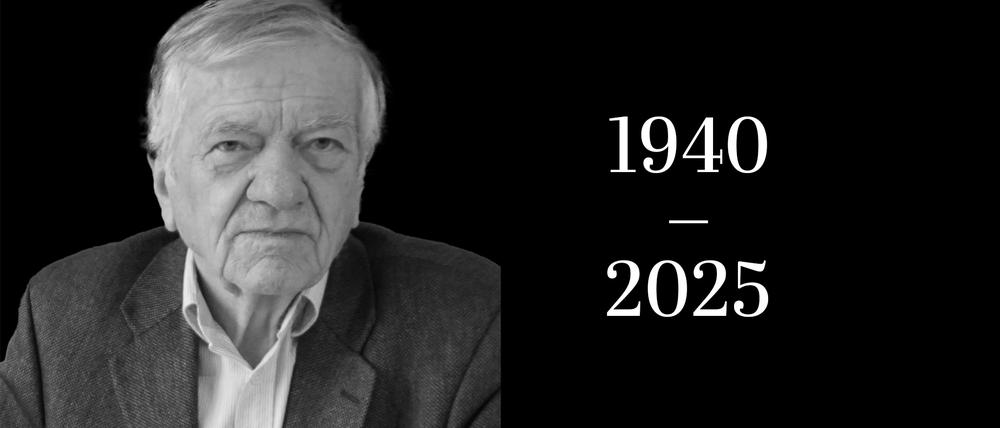

© privat

Nachruf auf Folker Skulima: „Bringe Schätze mit“

Um seine Talente zu bündeln, gab es nur einen Traumberuf: Galerist

Stand:

Salvador Dalí liebte Geld. Möglichst viel, in kleinen Scheinen. Folker Skulima war über die Obsession des Malers informiert, und er wusste, dass Dalí im Besitz von frühen Arbeiten Andy Warhols war, jenes Pop-Art-Künstlers, der gerade in Amerika von sich reden machte.

Skulima gelang es, ein Treffen zu arrangieren, in dem er sich mit zwei wachsamen Gegenspielern konfrontiert sah: Gala, Ehefrau und Muse Dalis, sowie Schoßtierchen Babou, ein vermeintlich zahmer Ozelot. Gala wie auch die Wildkatze musterten Folker misstrauisch, aber der hielt Blickkontakt mit Dali, bis der Meister den Verkauf der Warhol-Arbeiten mit den Worten „No problem“ absegnete. „Es hat geklappt“, telegrafierte Folker daraufhin seiner Frau Hilke, „Bringe Schätze mit.“

Im April 1970 gab es in einer neu eröffneten Galerie in der Fasanenstraße eine Einzelausstellung mit Andy Warhol, die kein großer kommerzieller Erfolg war, aber sie katapultierte Folker Skulima nun auch als Galeristen dorthin, wo er es am schönsten fand, auf die Sonnenseite des Lebens.

Folker hatte das Glück, in Heidelberg geboren zu werden, in einer Stadt, die im Krieg nicht zerstört wurde. Sein Vater war Verleger und Schriftsteller zugleich, seine Mutter eine bekannte Reise- und Fotojournalistin. Beide ließen ihm alle Freiheiten, auch bei der Berufswahl. Er studierte Geisteswissenschaften, romanische Sprachen, dilettierte als Kabarettist und Schauspieler, spielte Bass im Heidelberger Jazzkeller „Cave 54“, in dem auch Miles Davis aufgetreten war – und zog dann hinaus in die Welt, nach Barcelona.

Um seine Talente zu bündeln, gab es nur einen Traumberuf: Er wurde Galerist, an einem Ort allerdings, der dafür alles andere als geeignet war. Er hatte sich in ein kleines auf einem Weinberg gelegenes Haus nahe der katalanischen Stadt Sitges verliebt und richtete darin seine Galerie ein. „Mi casa, tu casa“, so die Einladung an die Besucher, die er mit Kunstwerken lockte, die ihm befreundete Künstler zum Verkauf überließen.

Ein riskantes Spiel

Aber in Francos Spanien ließ es sich nicht frei atmen und so zog er nach West-Berlin weiter, wo die Unruhe groß, aber die Zahl der wagemutigen Galeristen überschaubar war. Folker Skulima brachte die Avantgarde in die Stadt, Künstler, von denen bald jeder sprach, von denen sich aber nur wenige durchsetzten. Baselitz, Lüpertz, Twombly sind Namen, die das Publikum kennt, weil es Markennamen wurden. „Richter ist eine Aktie an der Wand“, so einer der geläufigen Zynismen derer, die den Kunsthandel als Börsenspiel begreifen. Ein riskantes Spiel. Was gestern Avantgarde war, ist morgen museal oder vergessen. Folker Skulima war ein brillanter Spieler. Er vagabundierte in Europa und der Welt umher, von der Kunsthalle in Bern zur „Documenta“ in Kassel, weiter nach Paris, London, New York, wo er in den 80er Jahren eine Wohnung kaufte.

Er verdiente gern Geld mit der Kunst, aber anders als andere inszenierte er keine Hypes. Wenn einer seiner Künstler Erfolg hatte, war ihm das sehr recht. Wenn der Erfolg ausblieb, war das kein Grund, den Künstler fallen zu lassen. Der etikettierte Preis entscheidet nicht über den Wert eines Werkes. Und so hat er seine Künstler stets verteidigt, auch wenn sie zuweilen die Erwartungen des Marktes nicht erfüllten. Wichtig war vor allem, dass sie seine Neugier anstachelten. Die Welt auf den Kopf stellen, so wie es Georg Baselitz in seinen Bildern vorführt, was den Betrachter zu den seltsamsten Verrenkungen zwingt und den Betrachter der Betrachter aufs Neue an die erzieherische Wirkung der Kunst glauben lässt.

Skulima war vielsprachig, weltgewandt, überall und nirgends zu Hause, was auch ein Grund für das Scheitern seiner Ehe gewesen sein mag. Dieser Bruch in seinem Leben ließ ihn innehalten, er gab seine Galerie auf. Aber nicht die Kunst. Sein Biograph Franz Maciejewski beschreibt detailliert, wie er fortan erfolgreich mit Museen und Sammlern in aller Welt zusammenarbeitete, ohne großes Aufheben davon zu machen. Eines der schönsten Projekte dieser Zeit war 2005 die Ausstellung „Affinities“ in Venedig. In der „Peggy Guggenheim Collection“ traten ausgewählte Werke der Surrealismus-Sammlung des Berliner Ehepaares Ulla und Heiner Pietsch in Dialog mit den dortigen Meisterstücken der klassischen Moderne. Das war Skulimas Kunst, Freundschaften herstellen und sie kulinarisch stabilisieren, bevorzugt in „Harrys Bar“, wo er Stunden sitzen konnte, um über das Schöne zu reden. Und kaum war das Gespräch in Venedig beendet, setzte er es am nächsten Tag mit wechselndem Personal in der „Paris Bar“ in Berlin fort.

„Es war ein Leben, das aus einem Traum entstand und zu einem Traumleben wurde“, wie er selbst verwundert feststellte. Er pendelte zwischen Berlin, New York und Mallorca, wo er eine Finca in den Bergen besaß. An seinem Privatleben ließ er allerdings kaum einen Menschen teilhaben. Er machte ein Geheimnis daraus, wen er liebte, aber nicht, dass er liebte. Er versammelte gern Freunde um sich, und er bewirtete gern – wobei er die Zutaten sehr genau kalkulierte, denn verschwenderisch war er nicht. Blumen mussten sein, aber Moosröschen waren ebenso eine Freude fürs Auge wie Lilien.

Er fuhr noch immer seinen alten Peugeot, weil er von Battista Pininfarina designt worden war, und er ließ nach dem Tod seiner Mutter all ihre Bücher und liebsten Möbelstücke in seine Wohnung bringen. Er war treu bis hin zur Sentimentalität, auch was die Wahl seiner Grabstätte anbelangte: zurück nach Heidelberg.

Die Krebserkrankung zwang ihn, sich schon Jahre vor seinem Tod Gedanken darüber zu machen, was bleiben würde von ihm. Es erging ihm wie seinen Künstlern, er wollte der Zeit keine Macht geben über sein Werk. Also überführte er seine Privatsammlung 2018 in eine Stiftung. Wie sehr er die Dinge liebte, die er gehandelt hat, zeigt ein kleines Video auf YouTube, wo er den Zauber eines Mobiles von Alexander Calder beschreibt. Es sind nicht die Worte, die er findet, es ist die Zärtlichkeit der Berührung, die seine Gefühle offenbart: Was die Kunst den Menschen gibt, ist unbezahlbar.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: