© privat

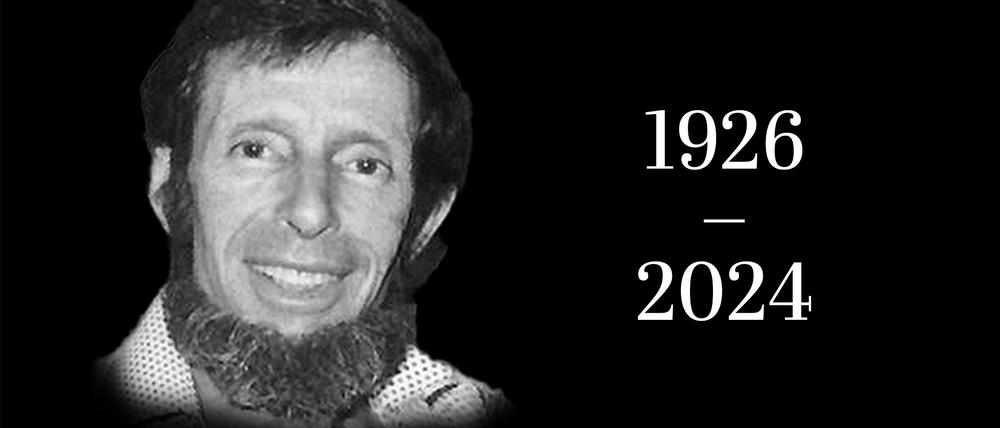

Nachruf auf Gideon Ernst Reifenberg: Sehr deutsch, wie seine Freunde spotteten

Er besaß ein gewisses Talent zum Glück, das darin bestand, sich nie allzu weit vorzuwagen

Stand:

Makom tov – der gute Ort, das ist der jüdische Friedhof in Weißensee, wo er beerdigt wurde, auf seinen Wunsch hin. Auf dem Friedhof liegen viele seiner Verwandten, denn er entstammte einer weitverzweigten Dynastie. Ginsberg, Sachs, Reifenberg, seit der Kaiserzeit namhafte Familien in Berlin, denen eins gemeinsam war: Sie wurden von den Deutschen nach 1933 beraubt, vertrieben oder ermordet, wenn sie blieben.

Über die systematische Ausplünderung wurde nach dem Krieg lange geschwiegen, denn das Vergessen half, die Ansprüche auf Rückerstattung des einstigen Eigentums zu verschleppen. Es gab berühmte Mäzene in der Familie, bedeutende Kunstsammler, deren Schätze allesamt durch Diebstahl und erpressten Verkauf in fremde Hände übergegangen sind. Gideons berühmte Tante, die Gerichtsreporterin und Schriftstellerin Gabriele Tergit hat über die vielen Einzelschicksale dieser Familien einen Roman geschrieben, „Effingers“, eine epische Chronik, die vier Generationen umfasst, und ahnen lässt, was Deutschland durch den Rassenwahn verloren ging.

Nur die guten Dinge

Gideon Reifenberg wurde in Jerusalem geboren; sein Vater Adolf war bereits 1920 nach Palästina ausgewandert. Er wurde nach dem Krieg Professor an der von ihm mitbegründeten Hebräischen Universität. Gideon ging es wie seiner Mutter Eva, er empfand den gelehrten Vater als kühl und unnahbar. Die Mutter wollte ihre Unabhängigkeit von Mann und Kind und gab den kleinen Gideon bei den Großeltern in Berlin ab, was für ihn ein großes Glück war. Denn sie verwöhnten ihren Enkel und schützten ihn vor allen Widerwärtigkeiten, die mit dem Erstarken des Antisemitismus Alltag wurden. Und sein Gedächtnis half ihm, nur die guten Dinge zu erinnern, den fröhlichen Kindergarten, die Fußballspiele mit dem Opa, die vielen Konzerte, die Fahrten im Tiergarten, die Familienfeste.

Eine schöne Zeit, bis seine Mutter ihn Anfang der 30er Jahre zurückholte, weil die Lage in Deutschland für Juden bedrohlich wurde. Auch wenn andere aus der Familie abwiegelten. „So anständige Leute wie die Deutschen sind“, heißt es im Roman, „würde ihnen schon nichts passieren.“ Der Irrtum kostete viele seiner Verwandten das Leben. Gideon kehrte zurück nach Jerusalem zu seinem Vater und dessen neuer Frau. Adolf Reifenberg wohnte in einem schönen Haus, erbaut im Bauhausstil, nicht weit entfernt vom Haus des Bürgermeisters Teddy Kolleck und dem späteren Parlament, der Kneset. Prominente gingen ein und aus, Tischgesellschaften wurden gegeben, aber es ging sehr förmlich zu. Die Stiefmutter blieb stets auf Distanz, vom Vater wurde Gideon nicht getröstet, zu groß das Haus, zu hoch die Räume, er fühlte sich nicht heimisch.

In der Schule fiel ihm das Lernen schwer, nur wenn er bastelte, war er zufrieden mit sich und der Welt. Er musste im Kibbuz arbeiten, wurde dann in die Schweiz geschickt, um Elektrotechnik zu studieren. Weil Israel Soldaten brauchte für den Unabhängigkeitskrieg, wurde er eingezogen - aber rasch wieder als kriegsuntauglich entlassen. Gideon hatte ein gewisses Talent zum Glück, das darin bestand, dass er sich nie allzu weit vorwagte im Leben. Er nahm eine Stelle an der Technischen Universität in Haifa an, aber vermied es, Karriere zu machen. Zum Leidwesen seiner ersten Frau, mit der er drei Kinder hatte, zwei Töchter und einen Sohn. Pnina, die Perle, hatte sich aus dem Kibbuz in die Ehe mit ihm geflüchtet. Sie waren beide nicht religiös, aber einig in der Liebe zur klassischen Musik. Gideon sprach ein sehr feines, bürgerliches Deutsch, Pnina hasste die Sprache der Mörder und wollte ihre Kinder nicht darin unterrichten. Gideon hielt sich in Erziehungsfragen ohnehin zurück, und so blieb der Sohn nach der Trennung der Eltern bei ihm, wohlwissend, dass er es dort leichter haben würde, seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Es dauerte einige Jahre, bis sich eine neue Frau fand, die Gideon so lieben konnte, wie er war. Sara stammte aus Brasilien, die Vorfahren waren einst vor den Pogromen in Polen nach Südamerika geflohen. Die beiden bekamen einen Sohn, und richteten sich ihr Glück im Kleinen ein. Gideon brauchte dieses Gefühl der Obhut, denn er neigte zuweilen zur Düsternis, ihn bedrückten die blutigen Konflikte mit den Palästinensern.

Sehr deutsch, wie seine Freunde spotteten

Als er in Pension ging, gab auch Sara ihren Beruf als Krankenschwester auf, und fortan kämpften sie gemeinsam in der Friedensbewegung. Wenn ihm die Politik zu viel wurde, flüchtete er sich ins Basteln. Er hatte einen wunderbaren Werkzeugschrank, in dem alles sehr säuberlich aufbewahrt war, sehr deutsch, wie seine Freunde spotteten. Zurecht, denn er war Berliner, und er hatte Heimweh.

Als seine beiden Söhne nach Berlin zogen, pendelten er und Sara bald halbjährlich zwischen Israel und Deutschland. Er wollte wieder ein Zuhause in der Stadt seiner Großeltern, eine Wohnung, und er hatte eine Liste, mit 15 Kriterien, die erfüllt sein mussten, eine Toilette mit Fenster, nicht so große Räume, nicht so hohe Decken wie im väterlichen Haus und noch einiges mehr, was sich so niemals würde finden lassen. Je länger sie suchten, desto höher stiegen die Preise, bis Sara und er kurzerhand den Söhnen die Vollmacht gaben, eine Wohnung zu kaufen.

Gideon liebte diese kleine Wohnung in Prenzlauer Berg, es war nicht weit zu den Kirchen, in denen er Konzerte hören konnte, wie damals in seiner Kindheit. Und wenn Weihnachten vor der Tür stand, und sie wieder nach Israel aufbrachen, dann erst, nachdem sie eine Aufführung der Matthäus Passion besucht hatten. Auch wenn er ein wenig schwerhörig wurde. Und nur noch mit der Lupe lesen konnte. Seinen Ordnungssinn hingegen bewahrte er bis zuletzt. So auch bei der Planung der Beerdigung. Er wollte im Familiengrab beigesetzt werden. Aber dort waren im Krieg zwei unbekannte Frauen beerdigt worden, das Grab war voll, und so wurde er im neuen Teil des Friedhofs bestattet, in der tröstlichen Gewissheit, mit der alle hier zu Grabe getragen worden sind: Aus dem Haus des Todes, dem guten Ort, gibt es keine Vertreibung mehr.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: