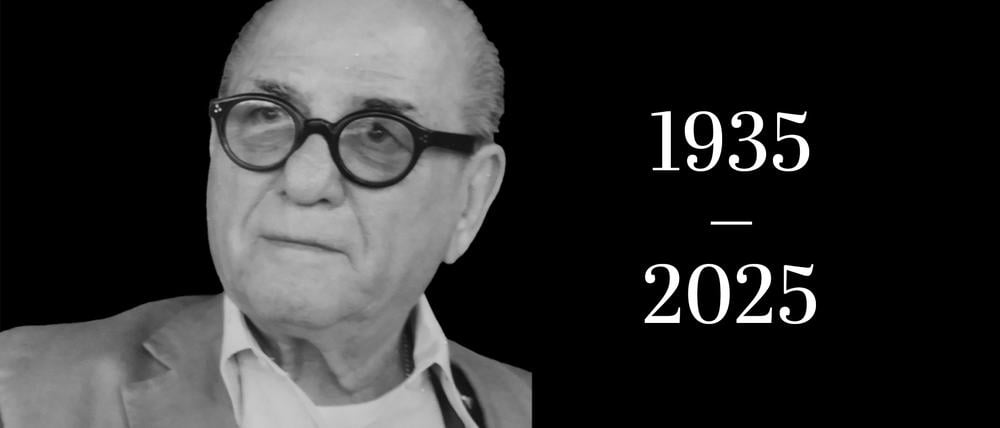

© privat

Nachruf auf Ivan Arzouyan: Hinterm großen Fenster

Zwei Informationen finden sich im Internet: über die tollen Marinaden und über die Rausschmeißerei

Stand:

Auf keinen Fall „I-Wahn“. Auf keinen Fall die russische Aussprache seines Namens. Er hieß „Eye-vn“, englische Aussprache, der erste Teil wie das deutsche „Ei“, der zweite ein kurzes „wen“. Denn Ivan war Armenier, und da Armenien 1922 von der Sowjetunion geschluckt wurde, mit Russifizierung und politischer Unterdrückung, lehnte er „I-Wahn“ strikt ab.

Obwohl er nur ein einziges Mal in seinem Leben in Armenien gewesen ist, 1975, als „Ararat Jerewan“ gegen den „Bayern München“ spielte und 1:0 gewann. Er hatte diese Armenien-Sehnsucht in sich getragen, eine Diaspora-Sehnsucht – das Wort „arzou“ bedeutet im Persischen Sehnsucht, Verlangen – war mit ein paar Freunden zu dem Fußballmatch gefahren und geheilt wieder nach Hause gekommen. Alles erschien ihm eng im Land seiner Ahnen, die schon im 17. Jahrhundert ausgewandert waren, unfrei, provinziell. Was kaum verwundert: Ivan hatte da bereits die halbe Welt gesehen.

Geboren wurde er in Isfahan in Persien, das sich seit März 1935, anfangs inoffiziell, Iran nennt. Er verbrachte seine Kindheit in Teheran, wo er ein italienisches und ein französisches Internat besuchte. Sein Vater arbeitete bei einem Ölkonzern, die Eltern ließen sich scheiden, und mit 14 kam er auf das „Armenian College“ in Kalkutta, 3700 Kilometer entfernt.

Warum Kalkutta? Erstens musste man keine Schulkosten zahlen, die Mutter lebte nach der Trennung vom Vater eher bescheiden. Zweitens wurden die Kinder aus der Diaspora dort in armenischer Sprache und Kultur unterrichtet. Drittens lebte Ivans Tante in Kalkutta und betrieb ein Boarding-House, ein möbliertes Apartment. Sieben Jahre sah er weder Vater noch Mutter, aber immerhin war die Tante da. Er lernte neben Armenisch, Persisch beherrschte er ohnehin, auch Englisch, bezeichnete sich selbst als anglophil, „Eye-vn“ eben.

Seine Welt hatte sich geweitet, die vielen verschiedenen Menschen, Bräuche, Gerüche, Geschmäcker. Das war das Gute. Die lange Trennung von den Eltern aber schmerzte.

Die Nettigkeit der Kalifornier erschien ihm ein bisschen hohl

1956 kehrte er zurück nach Teheran, arbeitete dort bei „Philips“ – und wollte bald wieder weg. Die Mentalität sei ihm auf die Nerven gegangen, sagte er später, in Teheran gelte man nur etwas, wenn man die anderen übers Ohr haut, in Kalkutta sei das anders gewesen. Also weiter in die Welt, nach Los Angeles, wo viele Armenier lebten, inklusive seiner halben Verwandtschaft. Doch auch hier haderte er. Die Nettigkeit der Kalifornier erschien ihm ein bisschen hohl. Wieder weiter, diesmal Richtung Europa, zuerst London, dann Hamburg. Von dort aus unternahm er einen Ausflug nach Berlin. Und begriff: Das ist meine Stadt. 1960 zog er um.

Er arbeitete als Barmann im „Club 50“ in der Clayallee, wo amerikanische Soldaten tanzten und tranken. Er mixte Drinks im „Silver Wings Club“, einem Casino der US Air Force auf dem Flughafen Tempelhof. Lernte dort Christa kennen. Und freundete sich mit englischen und amerikanischen Piloten und Stewardessen an, die er zu Grillabenden in seine Küche einlud und die derart begeistert von seinem Essen waren, dass sie ihn drängten, einen eigenen Laden aufzumachen.

Sollte er das wagen? Und wenn ja, woher das Geld nehmen? Er setzte sich mit Christa in seinen Käfer und fuhr zu seinen Eltern nach Teheran, 4500 Kilometer. Genug Zeit, um nachzudenken.

In Teheran schickte sein Vater ihn in ein armenisches Restaurant, um ein paar Happen zu holen. Ivan stand da und roch und sah, wie das Fleisch, umhüllt von duftenden Marinaden, auf dem Holzkohlegrill lag. Das war es!

1967 eröffnete er zusammen mit Christa das „Big Window“ in der Joachim-Friedrich-Straße 49 in Halensee. Das Geld kam von einem Onkel.

Warum „Big Window“? Steht man draußen, vor dem Laden, sieht man eigentlich nur ein Fenster, sagte er, ein großes Fenster. Und weil sich „Großes Fenster“ piefig anhört und er anglophil war, wurde es „Big Window“.

Bald rannten ihm die Leute die Bude ein. Prominente in Scharen. Caterina Valente, Roy Black, Ephraim Kishon, und als Höhepunkt Harald Juhnke, der eines Abends mit Charles Aznavour hereinschneite, der mal Aznavourian geheißen und die armenische Endung des Namens abgelegt hatte. Ivan hingegen fügte sie seinem Namen wieder hinzu, nachdem sie im Iran weggestrichen worden war.

Der Laden lief also. Wurde aber zunehmend von einer schicken, lärmenden Klientel aus dem Grunewald bevölkert. Christa und Ivan erfanden das Wort „Grunewaldis“ für diese Leute, die sie mehr und mehr reizten und ermüdeten. Wenn du nicht aufpasst, soll Christa zu Ivan gesagt haben, gehört das Restaurant bald nicht mehr dir.

Und hier beginnt die Geschichte von Ivan dem Schrecklichen. Von Ivan, der Gäste, die ihm nicht passten, vor die Tür setzte. Kramt man im Internet, stößt man auf diese zwei Dinge: Seine sensationellen Marinaden, die die Aromen der Welt vereinten, und seine Rausschmeißerei. Das mit den Marinaden stimmte zweifelsohne; zur Rausschmeißerei lässt sich sagen: Ja, das geschah, wenn auch nicht annähernd so oft, wie es den Anschein hat.

Seine Strenge hatte nicht allein mit lästigen Leuten zu tun, sondern auch mit seiner dauernden Unruhe, bevor der Abendbetrieb losging. Mit einer Anspannung, ob alles klappen würde. Wie erholsam, das Restaurant den Sommer über zu schließen und mit Christa und Anik, ihrer Tochter, in die Welt hinaus zu reisen.

Als Christa 2009 starb, war es schlimm. Er machte dennoch weiter.

Am Ende einer Schicht ging er nie direkt nach Hause, sondern in eine Bar, setzte sich still auf einen Hocker, trank ein Glas Wein, rauchte eine Zigarette.

Er war gesund, beweglich, lief jeden Tag die drei Etagen in seine Wohnung hoch und wieder runter. Im März rutsche er aus, musste zur Reha, fiel wieder hin, und kam, einmal im Krankenhausbett, nicht wieder richtig auf die Beine. Das „Big Window“ aber ist noch da.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: