© privat

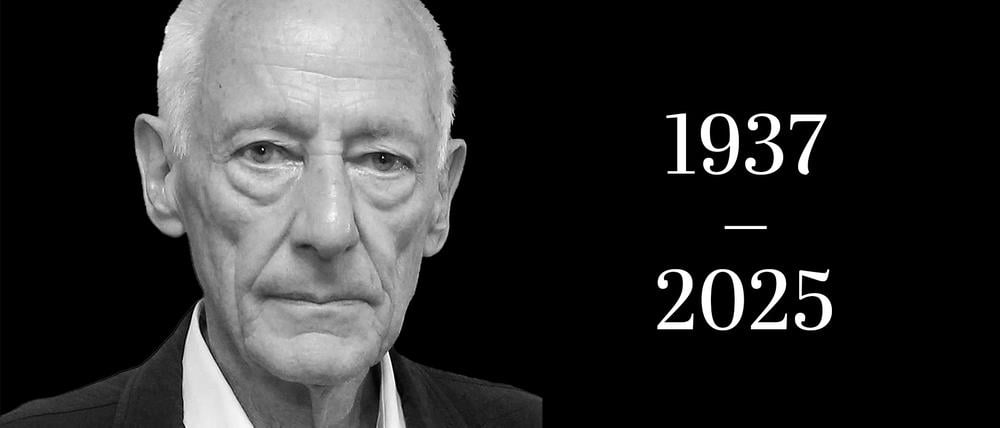

Nachruf auf Michel Gaißmayer: West-Berlin? Interessant, weil Ost-Berlin so nah ist!

Er war ein Mauerspringer. Wie machte er das nur? Und warum, für wen? Udo Lindenberg hat er in den Osten gebracht.

Stand:

Vor elf Jahren gab Michel Gaißmayer ein Interview, in dem er viele Namen Prominenter nannte, mit denen er zu tun gehabt hatte. Einer davon kam besonders schlecht weg, Günther Grass. Den hielt er für „durch und durch unmoralisch“.

Immerhin habe er drei gute Bücher geschrieben, die allerdings habe allesamt sein, also Gaißmayers, Freund Klaus Roehler „gemacht“ (Roehler war Lektor). Klaus Schütz, so Gaißmayer, wollte am liebsten jede Nacht mit einer anderen Frau verbringen.

Und Willy Brandt sei eigentlich gar kein Linker gewesen, ganz anders als er, Gaißmayer, der sein Linkssein seiner Mutter verdanke, Katharina Didier, deren Namen er nennt, als müsse man ihn ebenso kennen wie die von Grass, Brandt und Schütz.

Was er denn von seiner Zusammenarbeit mit Willy Brandt gelernt habe, will der Interviewer wissen. Nun, gelernt habe er, dass letztlich jeder käuflich ist. Alexander Mitscherlich mit einem Flugzeugticket etwa, Adorno mit einem guten Honorar.

Als seine Mutter auf dem Totenbett lag, hat Michel Gaißmayer ihr ein Bild gezeigt, auf dem er mit Harry Belafonte zu sehen ist. Denn er wusste, dass sie Belafonte mochte. Wie gesagt, er hatte mit vielen Menschen zu tun, die, verdient oder unverdient, viel bekannter waren als er.

Einen Wikipedia-Eintrag hat er dennoch; in dem wird er als „deutscher Schriftsteller und Kulturredakteur“ bezeichnet. Deutsch war er, das darf als gesichert gelten, Schriftsteller bestimmt nicht, und Kulturredakteur – sagen wir, das könnte er gewesen sein, vielleicht, irgendwann in den 70ern bei der West-Berliner „Wahrheit“, die weniger derselben verpflichtet war als den Vorgaben der SED in Ost-Berlin.

Laut seinen eigenen Erzählungen war er da aber bald für Fußball und sonstige Leibesübungen zuständig, weil er sich auf politischem Gebiet als eher unzuverlässig erwiesen hatte.

Franz von Papen, Hitler, Wehner...

Nun darf man seinen eigenen Erzählungen auch mit einer gewissen Skepsis begegnen. Wer von Michel Gaißmayer erzählt, erzählt von Gaißmayers Erzählungen und vom Verdacht, dass nicht alles ganz und gar genau so geschehen sein müsse. Einer, selbst ein echter Schriftsteller, nimmt an, dass jene Episoden, die am unwahrscheinlichsten klangen, wahrscheinlich die tatsächlichsten gewesen seien.

Sei es drum, hier also die Geschichte des Michel Gaißmayer, wie sie sich zugetragen haben könnte; wesentlich dabei, wie gesagt, die großen Namen, in deren Licht der Dahingeschiedene seit eh und je auf seine Weise zu schillern trachtete.

Er war der älteste von vier Söhnen. Die Mutter hatte mal den Kindern von Franz von Papen Nachhilfeunterricht erteilt. Ein paar Jahre später verhalf dieser Adolf Hitler an die Macht. 1934 kämpfte sie neben Herbert Wehner gegen den Anschluss des Saarlandes an das Nazireich.

Albert Gaißmayer, Michels Vater, war zu Beginn der 30er Jahre Mitglied des Straßer-Flügels der NSDAP. Nach dem Krieg leitete er die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bis zu seinem frühen Tod 1967 führte (was verbürgt ist; es existiert ein WAZ-Artikel über die Trauerfeier, auf der der Ministerpräsident den Gaißmayervater ehrte).

Die Mutter habe ihn, den Sohn, geliebt, erzählte Michel Gaißmayer, der Vater weniger. „Wenn ich in seine blauen Kuhaugen blicke, ist alles vorbei“, soll der Vater über den Sohn gesagt haben. Dieser bewegte sich auch eher ziellos durch sein frühes Leben, ein „fauler Nichtsnutz, der sich mit Künstlern rumtreibt“, so der Vater, so der Sohn.

Er studierte in München Germanistik und Philosophie, er lernte Alexander Kluge kennen und außerdem Hubert Burda, den späteren Verlagserben. Mit dem oder für ihn habe er, so eine seiner Anekdoten, Prominente eingesammelt, die bereit waren, an den festlichen Zusammenkünften des Burda-Vaters teilzuhaben, der mit ihrer Hilfe sein Ansehen in der besseren Gesellschaft mehrte.

Da sei es auch vorgekommen, dass er, Gaißmayer, eher gemeines Fußvolk unterbrachte unter der Auflage, gehobenere Stellungen vorzutäuschen. Bei einem angeblichen marokkanischen Botschafter soll die Sache aufgeflogen sein.

West-Berlin befand sich neben Ost-Berlin

Nach West-Berlin ging er womöglich, um der Wehrpflicht zu entkommen. Der 1937er Jahrgang war der erste, der gezogen wurde. Pointensicher kürzte er die Sache ab: West-Berlin befand sich neben Ost-Berlin – deshalb habe er dahin gemusst. Der Osten spielte eine große Rolle in seinem Leben, der Osten wohlgemerkt, in dem der Westler niemals bleiben musste. In den 50ern war der junge Michel zum ersten Mal in der Hauptstadt der DDR bei einem sozialistischen Schülertreffen – und flog deshalb von seiner Essener Schule.

1960 lernte er Konrad Wolf kennen, den wichtigsten Filmregisseur der DDR (außerdem Sohn von Friedrich Wolf, Schriftsteller, und Bruder von Markus Wolf, Spionage-Chef). Gaißmayer wollte was beim Film werden. Er hatte auch ein Drehbuch geschrieben, das nie verfilmt wurde. Nun hoffte er, dass mit Hilfe Konrad Wolfs etwas draus werden würde, und wollte als Assistent bei einem Film mitmachen. Der allerdings kam nicht zustande, weil die SED 1965 einen Steinzeitkurs in der Kulturpolitik einleitete.

1965 war auch ein Jahr, in dem Michel Gaißmayer sehr viele Leute im Westen kennen lernte. Willy Brandt trat zur Bundestagswahl an und konnte auf die Unterstützung Intellektueller hoffen. Klaus Schütz, der spätere Berliner Bürgermeister, organisierte den Wahlkampf und engagierte den umtriebigen Gaißmayer als Kontakteknüpfer und Veranstalter. Der Titel „kulturpolitischer Berater“ von Brandt, den er sich verlieh, mag ein bisschen hoch gegriffen sein, aber um mit Wichtigen in Kontakt zu treten, ist es hilfreich, wichtig zu wirken.

War die Stasi im Spiel?

Die SPD verlor die Wahl, und Gaißmayer wandte sich einer sehr viel kleineren Partei zu, der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins, SEW. Ohne die Mitgliedschaft in der DDR-treuen Partei wäre sein Wandel zwischen den Welten kaum möglich gewesen. Die Annahme, die Stasi müsse im Spiel gewesen sein, liegt nah, stimmt aber nicht. Die Akten berichten von verwirrenden Situationen an der Grenze, an denen er allzu selbstbewusst auftritt. Von einem Engagement für die Staatssicherheit ist keine Rede.

Michel Gaißmayer lernte Funktionäre der Ost-Berliner Akademie der Künste kennen, Künstler auch. Die Mauer machte den Mauerspringer zu einem interessanten Mann für viele, die nicht so beweglich waren und dennoch hinüberschauen wollten. Er verfeinerte sein Talent im Leutezusammenbringen – wodurch er umso mehr Leute kennenlernte, ohne selbst jene Insignien vorweisen zu können, die diese interessant machten: Ruhm, Werk, Macht.

Gut möglich, dass er ihnen diese neidete, gut möglich, dass das ein Grund war, warum er so schlecht über etliche von ihnen redete – was ihn selbst umso interessanter erscheinen ließ. Auf jeden Fall wusste er, dass es in den idealistischsten Sphären der Gesellschaft zugeht wie in den materialistischsten: transaktional – gibst du mir, dann geb ich dir. Der Markt der Eitelkeiten ist schließlich ein Markt. Und Gaißmayer war ein Broker.

Der die Gesetze dieses Marktes ebenso nutzte, wie er sie verachtete. Was sich nicht nur im Konkreten offenbarte, wenn er über diesen Gockel oder jene Bachstelze lästerte, sondern auch im Allgemeinen. Anders als in Ost-Berlin gehörten der Sozialistischen Einheitspartei in West-Berlin die wenigsten aus puren Opportunitätsgründen an. Solche mag es für Michel Gaißmayer auch gegeben haben, aber er bezeichnete sich auch lange nach dem Ende der Einheitsparteien noch als Sozialist. Michael Gorbatschow habe ihn „Betonkommunist“ genannt, berichtete er stolz.

Wenn er eine Sorte Mensch verachtete, dann jene, die mal die Rötesten gewesen waren und sich dann schwarz wendeten. Das umso mehr, je weniger er selbst dem Ideal des sozialistischen Menschen oder gar dem des asketischen Revolutionärs entsprach. Zum einen war er ein Freigeist, dem alle Anpassung ein Graus war – entsprechend verdächtig machte er sich in der SEW. Und so sehr er unter Geldmangel litt, so sehr genoss er das Leben auf großem Fuß. Er fand immer wieder Leute, die ihn einluden, ein Lufthansachef zu teuren Flügen, ein Hotelmanager in die teuren Häuser.

„Geh doch rüber!“

In den 70er und 80er Jahren verdiente Michel Gaißmayer sein schmales Geld als Redakteur des SEW-Zentralorgans mit dem lustigen Namen „Wahrheit“, Auflage 4000-7000 Stück, und mit Beiträgen für die DDR-Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ über die schlimmen Zustände in West-Berlin. Wer vorschlug „Geh‘ doch rüber!“, erhielt die Auskunft, dass er das fürs Alter durchaus plane, denn auf eine üppige BRD-Rente konnte er nicht hoffen.

Womöglich war die Öffnung der DDR zum Westen in den 80er Jahren ein Anzeichen oder gar ein Effekt des Niedergangs des Sozialismus. Die große Zeit des Grenzgängers Gaißmayer war es auf jeden Fall. Sein Name gelangte an das Ohr von Udo Lindenberg, der seinen treuen Fans im Osten gern was vorsingen wollte.

Stark abgekürzt, spielte sich das schließlich so ab. Rudolf Augstein, der Spiegel-Mann, hatte Gaißmayer um Hilfe gebeten, als er ein Interview mit Markus Wolf, dem Stasi-General, führen wollte.

Wolf war einverstanden, durfte dann aber nicht, womit er Gaißmayer was schuldete. Der wandte sich nun mit dem Lindenberg-Anliegen an den General, der ausrichten ließ, dass so was Großes der Partei- und Staatschef zu entscheiden habe. Also ein Brief an Honecker.

Den schrieb Gaißmayer mit Lindenberg zusammen und fand dann sogar jemanden, der ihn, den Brief, direkt in Honeckers Sekretariat abgeben konnte, welcher ihn, den Brief, mit dem Vermerk versah: „Mit Auftritt im Palast der Republik einverstanden, E.H.“. Die Sache wurde weitergeleitet an den Vorsitzenden der FDJ Egon Krenz, der sie weiterleitete an den Sekretär des Zentralrats der FDJ Hartmut König…

So geschah es, dass der einst wilde Udo Lindenberg am 25. Oktober 1983 sein gar nicht wildes Lied „Wozu sind Kriege da“ vor einem Saal voller gar nicht wilder FDJler zum Vortrag bringen durfte, was weniger wild klingt, als es war. Deutschland Ost und West waren vollgestopft mit Atomraketen, beide Armeen riesengroß, man war einander Feind. Dass da ein Westrocker vor Ostblauhemden und im DDR-Fernsehen fordern durfte, dass der Rüstungsirrsinn in West wie Ost beendet werden müsse, war eine Sensation. Die Michel Gaißmayer zustande gebracht hatte.

Zwei Jahre später, Gorbatschow war frisch im Amt, brachte Gaißmayer Lindenberg nach Moskau. Dass der Deutschrocker nicht allein auf der Bühne stand, sondern zusammen mit Alla Pugatschowa, einem Superstar in der Sowjetunion, lag natürlich auch an Gaißmayer. Der erzählte später, wie er ihre Gunst erlangte, indem er sie erstmal mit Herpescreme versorgte.

So wie Forrest Gump

Er war damals überhaupt sehr viel in der Sowjetunion unterwegs. Er organisierte eine sensationelle Ausstellung von Günther Uecker und seinen Nagelbildern in Moskau, durch die er Helmut Kohl führte. Michael Gorbatschow kannte er da schon seit Ewigkeiten.

Ein Jahr später fiel die Mauer, zwei Jahre darauf gab es die Sowjetunion nicht mehr, dass es mit dem Sozialismus nochmal was werden würde – unwahrscheinlich. Keine leichte Zeit für Gaißmayer, könnte man meinen. Aber wichtige Leute wollten ja weiter wichtige Leute treffen. Und die Beziehungen zu Russland waren besser, als man sich das heute vorstellen mag.

Und Alexander Kluge, den Michel Gaißmayer Jahrzehnte davor in München kennengelernt hatte, begründete die Fernsehfirma DCTP, die das oberflächliche deutsche Privatfernsehen mit tiefschürfenden, zuweilen skurrilen Interviews versorgte. Gaißmayer brachte Kluge mit Investoren für die teure Unternehmung zusammen und er versorgte ihn mit Interviewpartnern

Außerdem saß er oft in der Paris-Bar, einem Aufenthaltsort jener, die sich in Berlin (West) wichtig fühlten. Alexander Osang, der Reporter, hat ihn dort gesehen und beschrieb ihn in der „Berliner Zeitung“ so: „Gaißmayer trägt schwarze Anzüge, wenige weiße Haare und schaut immer, als wisse er viel mehr, als er im Augenblick sagen könne. Er macht den Eindruck, als beherrsche er eine asiatische Kampfsportart alter Männer… Ich denke, wenn man Fotos von historischen Gipfeltreffen unter einer starken Lupe betrachtet, kann man Gaißmayer darauf entdecken, so wie Forrest Gump.“

In dem Interview 2014 verwies Michel Gaißmayer in aller Bescheidenheit darauf, dass Osang ihn als Forrest Gump bezeichnet habe, und hatte wieder zwei bekannte Namen in einem Satz untergebracht, in dem auch er vorkam.

Obgleich er so viele Leute kannte und gern auf Freundschaften verwies, kann man nicht sagen, dass er viele Freunde hatte. Allein war er am Ende; lange schon ging es ihm nicht gut. Eine Frau, mit der er früher Filmreihen organisiert hatte, telefonierte regelmäßig mit ihm, lange Gespräche, bei denen seine Stimme anfangs brüchig war, bis er ins Erzählen kam. Sie hat ihn sehr gemocht. Einmal sagte sie zu ihm: „Ich glaube, dass Du eigentlich ein guter Mensch bist.“ Er darauf: „Sag das bloß nicht weiter. Du verdirbst mir meinen Ruf!“

Ein anderer, der bis zum Ende zu ihm hielt, war Udo Lindenberg. Er half aus, als das Geld ausging, und hat am Grab eine kleine Rede gehalten. Dann spielten sie sein Lied vom Horizont, hinter dem es immer weiter geht. Angeblich!, hätte Michel Gaißmayer vielleicht ergänzt, der gern so tat, als wisse er, wie das hier so alles funktioniert. Aber wer weiß das schon?

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: