© privat

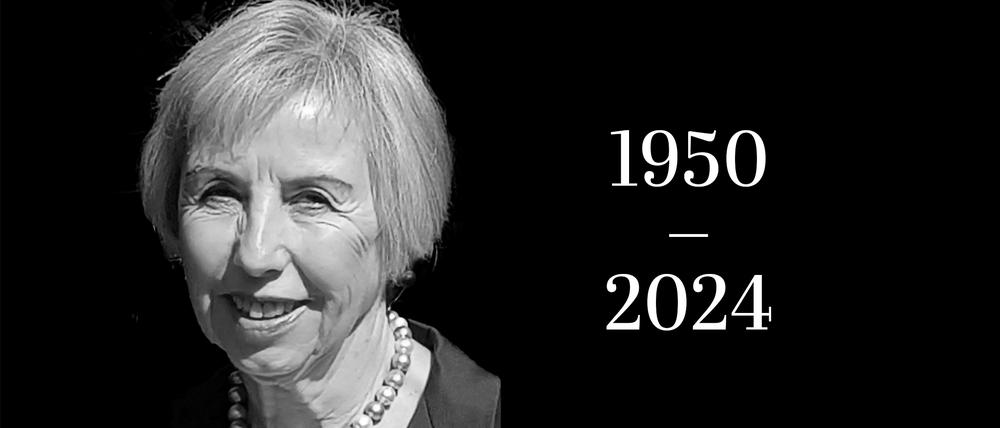

Nachruf auf Monika van Heek: Schlag auf Schlag und keine Pause

Als es zu ihrem 30. Dienstjubiläum eine Party geben sollte, verweigerte sie das kategorisch

Stand:

Ihr Vater war schon 55 Jahre alt, als Monika in Oberhausen auf die Welt kam. Ein Kohlekumpel war er, der seine 42 Arbeitsjahre unter der Erde verbrachte. Frisch gewaschen, mit glänzendem Gesicht fuhr er hinab, verdreckt und verschmiert kam er wieder hinauf – von 1913 bis 1957. Nur der Erste Weltkrieg unterbrach die Routine; als Musketier der kaiserlichen Armee kämpfte er in Frankreich. Monika erzählte er, wie sie mit gezückten Bajonetten auf den Feind losstürmen mussten. Glück waren das Gemüse und das Fleisch im Kochtopf, das eigene kleine Haus in der Bergbausiedlung und der Schrebergarten, in dem die Obstbäume wuchsen. Die Mutter blieb zuhause, kümmerte sich um den Haushalt und die drei Kinder. Schnickschnack gab es nicht, im Sommer ging es an den See.

Monika läuft komisch, stellte die Mutter fest. Hüftfehlstellung diagnostizierte der Arzt. Mit anderthalb Jahren kam Monika in eine Klinik, die Hüfte und die Beine in Gips gelegt. Sie lag im Bett, bewegungslos. Und niemand war da, der sie tröste, ihr vorlas. Alle paar Wochen kam die Mutter zu Besuch, der Weg zur Klinik war weit. Weihnachten durfte Monika bei der Familie feiern, dann musste sie wieder zurück in den Gips. Drei Jahre ging das so. „So vernünftig“ ertrug das Kind sein Los, schrieb die Mutter ins Krankentagebuch. Als Monika endlich entlassen wurde, sagte sie: „Mama, laufen ist schön.“

Nie hatte Monika über ihre Eltern geklagt, nur etwas peinlich fand sie es, wenn ihr Vater sie von der Schule abholte. „Dein Opa ist da“, riefen die anderen Kinder. Monika war es, die ihn in der Küche fand, einfach umgefallen war er.

So entdeckte sie die Welt

Ungerecht fand sie es, dass nur ihr Bruder den höheren Schulabschluss machen und sogar studieren durfte. Für sie waren nur acht Jahre katholische Volksschule drin. Ende März war sie fertig mit der Schule, 14 Jahre war sie da alt, Anfang April begann sie ihre Vorausbildung zur Bürogehilfin bei einer Maschinenbaufirma, im Oktober startete sie dann mit der regulären Ausbildung, mit 16 bestand sie die IHK-Prüfung und blieb bis 18 in der Firma. Sie kündigte und startete bereits am folgenden Tag mit ihrer nächsten Arbeit.

Schlag auf Schlag und keine Pause, ein paar Jahre in einem Anwaltsbüro, dann bei einer Firma, die auf der ganzen Welt nach Bodenschätzen suchte. Monika organisierte die Reisen und Umzüge der Ingenieure und ihrer Familien. So entdeckte sie die Welt, ohne Deutschland ein einziges Mal zu verlassen.

Die Arbeit half ihr, die Schmerzen in den Hintergrund zu drängen. Denn ihr Hüftleiden war immer da, manchmal drang der Schmerz bis in den Kopf, mal ein grausames Stechen, dann ein dumpfes Dröhnen. Man sah es ihr nicht an. Sie sprach nicht darüber.

Für ihre erste Ehe mit einem Steinmetz zog sie nach Köln. 1971 war das. Die Ehe hielt knappe zehn Jahre. Die Arbeit, die sie hier fand, behielt sie für die nächsten 41 Jahre. Monika wurde Büroleiterin des Hauptgeschäftsführers eines Arbeitgeberverbandes. Sie führte Sitzungsprotokolle, sie verwaltete Termine, entschied, was wichtig war und was nicht. Sie leitete Treffen mit Politikern und Unternehmern in die Wege, organisierte Reisen, niemand kam an ihr vorbei, wenn sie das nicht wollte. Sechs Präsidenten und acht Hauptgeschäftsführer kamen und gingen, Monika blieb.

Alle suchten Rat bei ihr. Monika wurde zu einer Institution, der man sich anvertrauen konnte, weil sie verschwiegen war. Als es zu ihrem 30. Dienstjubiläum eine Party geben sollte, verweigerte Monika sich kategorisch. Kein Aufheben um sie, keine großen Worte. Monika war stets neun Stunden im Büro und machte eben ihre Arbeit. Wie alle anderen auch, so sah sie das. Weder berichtete sie groß von ihren Urlauben, noch erzählte sie Anekdoten aus ihrem Privatleben.

Das Licht, die Sorglosigkeit

Nur bei diesem einen Karneval, 1983, vermischte sie Privates mit Beruflichem. Da war dieser etwas spröde Berliner, Gerald, ein Wirtschaftsingenieur, der offensichtlich mit dem Kölner Frohsinn nichts anfangen konnte. Den würde sie jetzt unter ihre Fittiche nehmen. Um elf Uhr elf ging es los, erst in die Kneipe gegenüber, dann weiter bis es dunkel wurde. Sie zogen in eine erste gemeinsame Wohnung, sie fuhren in den ersten gemeinsamen Urlaub. Mit ihm begann Monika das Leben zu genießen: Salzburger Festspiele, Kino- und Restaurantbesuche, Urlaube auf Capri. Die Insel liebte sie, das Licht, die Sorglosigkeit – hier vergaß sie sogar ihre Hüfte und die Schmerzen, und sie lernte Italienisch.

Monika und Gerald heirateten 1995, nachdem die Namensgesetzgebung geändert worden war. Monika wollte ihren Mädchennamen behalten, ein Doppelname kam nicht in Frage. Er redete gern, sie nicht. Er fotografierte gern, sie ließ sich nicht fotografieren. Einmal erwischte er sie in einem unscharfen Schnappschuss, der hängt in ihrer neuen Wohnung in Berlin, gleich neben dem Fenster, durch das man den Kirchturm sieht. Monika liebte es, wenn die Glocke schlug und schlug.

Es war eine Ehe der klaren Absprachen, mit Monika musste alles geklärt und ausgehandelt werden. Der riesige Familienschrank zum Beispiel, der musste auf jeden Fall mit nach Berlin. 50 Wohnungen schauten sie sich an, bis sie eine fanden, in die der Schrank gut reinpasste.

Endlich Rente: Monika schlief lange, las einen Roman nach dem anderen, traf sich mit Freunden, ging im KaDeWe essen, sang im Chor. Sie genoss ihr Leben. Bis der Krebs da war. Monika schrieb Gerald einen Zettel, auf dem alles stand, was er nach ihrem Tod alles abzumelden hatte. Für ihre Beerdigung sollte es kein Foto von ihr und erst recht keine Reden geben. Einen eigenen, flachen Stein wollte sie haben, im Familiengrab neben ihrem Bruder und ihrer Mutter. Kein Schnickschnack.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: