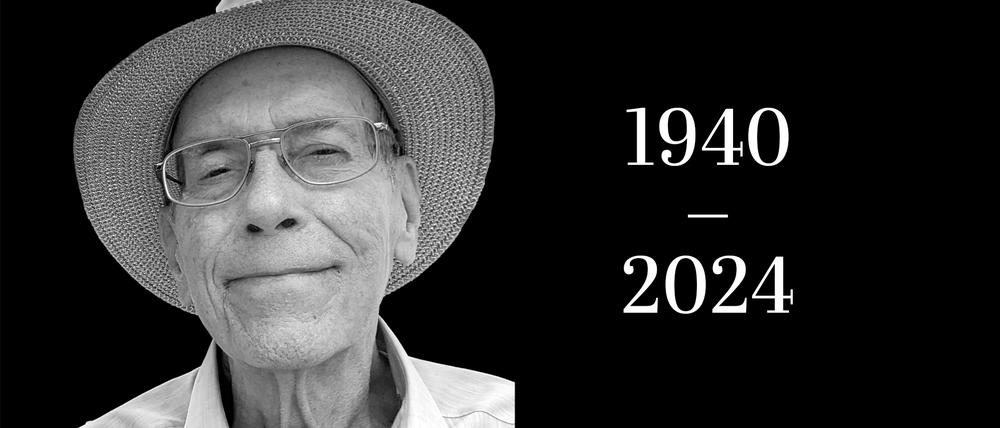

© privat

Nachruf auf Paul David Roberts: Gibt es also eine ungerechte Liebe?

Ihm genügte es, wenn das Leben seinen Anforderungen gerecht wurde

Stand:

Das ist gar kein Problem, hat er gesagt, natürlich fährst du! Seine Frau kommt aus Gdynia und musste kurz zurück nach Polen, dringend, eine Familiensache. Aber wie sollte sie ihren Mann allein lassen? Die vier Treppen konnte er nicht mehr gehen, schon seit Monaten. Ich habe Freunde!, erklärte Paul Roberts und klang beinahe wie ein Schüler, dessen Eltern für ein Wochenende vereisen wollen, und der nun machen kann, was er will.

Die Freunde würden reihum kommen und alles mitbringen, was er braucht, und dann würden sie Kaffee trinken und reden, viel reden. Morgens aber würde er wie immer auf dem Balkon die erste Zigarette des Tages rauchen und dazu Mozart, Brahms oder Mahler hören, auf seine Art, also laut. Die Nachbarn hatten gelernt, die musikalische Früh-Erziehung vom Robertschen Balkon zu tolerieren. Also, fasste der Alleinzulassende zusammen, seine Frau sei voraussichtlich viel schneller wieder da, als er ihre Abwesenheit überhaupt bemerken würde. Abgesehen davon, dass er die immer bemerkt hat, selbst wenn sie nur kurz weg war. Man nennt das auch Liebe.

Aber sie lehnte ab. Was, wenn er nun fiele, so unsicher, wie er inzwischen laufe. Überhaupt sei so eine Wohnung, recht betrachtet, eine einzige Falle. Sie sah nur eine Möglichkeit: Kurzzeitpflege. Paul Roberts war durchaus gekränkt. Die Bezeichnung Pflegefall passte nicht in sein Selbstbild, egal für welche Zeitspanne, und er argwöhnte, dass er in dieser misslichen Einrichtung nicht einmal in Ruhe rauchen könne. Aber die Vorstellung, dass seine Frau sich Sorgen macht um ihn, ertrug er noch weniger.

Neun Leben - aber waren die nicht schon verbraucht?

Und dann bekam sie in Gdynia morgens um halb drei einen Anruf von der Rettungsstelle. Sie solle sich auf alles gefasst machen, es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass ihr Mann durch diese Nacht käme. Lungenentzündung, künstliche Beatmung ausgeschlossen. Die Gabe eines starken Antibiotikums sei das einzig Mögliche, aber nicht mehr als ein Versuch.

Als Paul Roberts Frau in Berlin eintraf, lächelte ihr Mann ihr mühsam entgegen. Er hatte auf sie gewartet, natürlich, wie habe sie etwas anderes annehmen können? Sie wusste immer, dass er neun Leben besitzt, aber waren die nicht schon verbraucht? Täglich ging es etwas besser. Doch sie wussten beide: Die Zeit, die ihnen blieb, war Frist. Ein paar Tage. Oder Wochen. Vielleicht ein ganzer Monat?

Nach Art vieler Pastorenkinder konnte auch Paul als Junge seinen Vater Melvin Roberts, den Prediger Melvin Roberts und den lieben Gott selbst nicht recht auseinanderhalten. Sie schienen alle drei auf schwer erklärbare Weise ineinander überzugehen. Dabei waren die drei durchaus verschieden, hatten jedoch auffällige Gemeinsamkeiten: Sie sprachen sehr viel von Liebe, sie schienen unendlich viel davon zu haben, doch musste man diese Liebe verdienen. Kleinen Jungen fällt das manchmal schwer. Und überhaupt befielen Paul schon damals Zweifel an dieser Liebesökonomie: Wäre es in seinem Fall, also in dem eines recht sensiblen, feiner organisierten Kindes, vielleicht besser, Strenge, Strafe und Verdienst einfach wegzulassen und die Liebe gleich zu geben?

Unconditional love – so würde Paul Roberts sein Liebesideal einmal nennen, viel später.

In Hot Springs, Arkansas, wurde er geboren, aber die Familie zog bald um nach San Antonio. San Antonio bekam seine First Baptist Church, ganz in der Verantwortung des Vaters. Natürlich war Paul David stolz, einen so wichtigen Vater zu haben, aber bei den Großeltern war er lieber, der Großvater nahm ihn mit zum Fischen. Da vergaß er sogar seine Zweifel an der Güte Gottes: Warum liebte Gott die Weißen mehr als die Schwarzen? Gibt es also eine ungerechte Liebe, und wenn ja, warum heißt sie dann Liebe?

Der Prediger hinterließ zwei Waisen

Als die Polio-Epidemie über die Stadt kam, er ging in die erste oder zweite Klasse, wurde die Schule geschlossen. Paul bedauerte das sehr, denn ein paar Reihen vor ihm saß ein Mädchen, auf das er sich jeden Morgen freute. Als er zurückkehrte, fehlte die Hälfte seiner Mitschüler. Den gespenstischen Anblick der leeren Stühle würde er nie vergessen. Auch der Platz des Mädchens blieb leer. Im Jahr darauf kam die Polio-Impfung.

1954 starb der Vater mit 36 Jahren an Krebs. Zwei Monate lagen zwischen Diagnose und Tod. Wie konnte der Herrgott seinen aufrechten Diener so im Stich lassen? Der Junge verstand es nicht. Der Prediger hinterließ zwei Waisen: Paul und seine Mutter. Sie hatte selbst in frühester Kindheit beide Eltern verloren, war bei wechselnden Verwandten groß geworden und nun, da sie zum ersten Mal eine richtige Familie hatte, war es schon wieder vorbei. Der 13-Jährige hätte jetzt selber Trost und Halt gebraucht, doch war es mehr an ihm, seine Mutter zu trösten. Dass sie sich zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes einem anderen anschloss, verstand er. Aber seine Familie war das nicht, lange nicht. Bis er seiner Stiefschwester irgendwann der beste aller Brüder wurde. Beide einte der Verdacht, möglicherweise am falschen Ort unter merkwürdig fremden Menschen geboren worden zu sein.

Am Ende der High School wusste er längst, was er wollte: weg! San Antonio war viel zu eng, eigentlich der ganze Staat Arkansas. Und doch kam er vorläufig nur bis Fayetteville. Er musste dort an der Universität die Frage klären, warum Gott die Schwarzen weniger liebt als die Weißen und die Männer mehr als die Frauen. Also Geschichte statt Theologie. Nebenbei half er Schwarzen, sich für die Wahlen registrieren zu lassen.

Alles roch nach Aufbruch, und Mitte der 1960er Jahre überkam Paul David Roberts die Gewissheit, dass er jetzt nach Europa fahren müsse, schon aus historischen Gründen, weil Europa gewissermaßen der Anfang von allem war. Er wählte die Route über Island nach Heidelberg, um schließlich nach einer halben Weltreise etwas derangiert in einer seltsam leblosen Stadt einzutreffen, in der keine Gaststätte, kein Laden geöffnet war. Und als er schließlich vor der Tür einer alten argwöhnischen Heidelbergerin ankam, ließ die ihn genau dort stehen. Ihre Adresse habe er von einem Freund? Das könne jeder sagen. Er verstand nichts und verstand es doch. Es war Ostermontag. Von der Existenz eines solchen Feiertags hatte Paul Roberts noch nie gehört

Reiche Ausländer buchten ihn

Anderen wären Heidelberg, Paris und London vielleicht genug gewesen, aber ihn zog es gleich Richtung Osten, über den Balkan bis nach Bulgarien und Istanbul. Als er zurückkehrte, wusste er, dass das nicht seine letzte Europa-Reise war.

Das ikonische Jahr 1968 fand ihn am richtigen Platz: in New York. Der Inhaber eines Masterabschlusses in Geschichte hatte schon öfter bemerkt, dass er pädagogisches Talent besaß. Kinder vergaßen in seiner Gegenwart, dass sie gar keine Lust hatten zu lernen, und er hatte grenzenlose Geduld. Der Weg bis zum Geschichtsprofessor war ohnehin zu lang, zu ungewiss und vor allem: viel zu teuer.

Vielleicht Lehrer für Englisch als Fremdsprache? Er hatte Freunde, die sind mit einem solchen Abschluss nach Asien gegangen und konnten plötzlich all ihre Schulden studienhalber abzahlen. Er schrieb sich an der Columbia University ein und arbeitete schon an der Berlitz School of Languages. Reiche Ausländer buchten ihn als persönlichen Lehrer – english conversation den ganzen Tag – und luden ihn in die teuersten Restaurants ein, so ließ sich leben. Aber schließlich ging er doch an die Oregon State University. Er unternahm auch ernsthafte Versuche, sich mit Oregon als Lebensperspektive anzufreunden, aber als er hörte, dass die Freie Universität in Berlin einen Academic Counselour and Lecturer für Englisch sucht, bewarb er sich sofort. Zurück nach Europa! Leider hörte er nichts mehr aus Berlin.

Vielleicht fielen in diese Zeit auch seine ersten Besuche bei den Anonymen Alkoholikern, zumindest wird er seiner späteren Frau in Polen durch die Auskunft auffallen: Nein danke, ich trinke nicht! So etwas sagte man nicht in Polen, schon gar nicht als Mann, schon gar nicht um 1980, aber noch kurioser war die Begründung: Ich bin Alkoholiker. Sie kannte bisher nur Männer, die tranken, weil sie Alkoholiker waren. Was für eine ungewohnte Perspektive. Und was für eine Offenheit.

Paul Roberts war zu der Auffassung gekommen, dass er nicht begabt war, diplomatische Beziehungen zum Alkohol zu unterhalten. Die Anonymen Alkoholiker zeigten ihm den Ausweg. Das war so prägend, dass etwas später diese Treffen zu den frühkindlichen Erfahrungsräumen seiner kleinen Tochter in Berlin gehören würden – es gab keinen Ort, an den Paul Roberts sie nicht mitnahm. Nie hatte er einen Rückfall, aber immer das Bedürfnis, etwas zurückzugeben für die erfahrene Hilfe. Paul saved a lot of lives, sagen seine Freunde.

Und dann, als er längst nicht mehr damit rechnete, erreichte ihn ein Telegramm aus Berlin. Es signalisierte vor allem eins: Höchste Eile. Wenn er noch Interesse habe... So kam Paul Roberts 1978 an das Sprachenlabor der FU und auch bald in die schöne Wohnung in Friedenau, vier Treppen mit Balkon. Im Sommer aber war er oft weg: zu Sommerkursen in Polen, in der Tschechoslowakei oder in Jugoslawien.

1981 hatten ein paar polnische Anglistik-Studenten in Poznan ein Problem: Sie waren soeben durch die Semester-Prüfungen gefallen, im Herbst würden sie eine zweite und letzte Chance bekommen, sie kannten sogar schon die Aufgaben, was kein Unbefugter wissen durfte. Jetzt brauchten sie nur noch Hilfe aus erster Hand, also gewissermaßen einen befugten Unbefugten.

Sie absolvierten einen Sommerkurs mit Muttersprachlern und musterten ihre Lehrer: Wem durften sie diese ernste Aufgabe zutrauen? Wer würde schweigen? Die Wahl fiel einstimmig auf diesen Amerikaner, der so durchdringend relaxed wirkte, wie das Klischee es nahelegt. Streichhölzer wurden gezogen, die Studentin aus Gdynia musste die Lehrkraft von ihrer neuen Aufgabe in Kenntnis setzen.

Verzicht hielt er für keine angemessene Lebenshaltung

Kurz darauf führ Paul Roberts mit nach Gdynia, schließlich lag das ganz in der Nähe der Stadt, wo die Polen gerade diese umwerfende Gewerkschaft neuen Typs gegründet hatten. Im Herbst bestanden alle zuvor durchgefallenen Kandidaten mit Bravour ihre Prüfung, und noch im Dezember saß die Studentin aus Gdynia mit einem Aufnäher „Russian tanks – no thanks!“ am Mantel im Zug von Poznan in ihre Heimatstadt. Als sie ankam, war das Kriegsrecht ausgerufen. Briefe gingen hin und her zwischen Berlin und Gdynia, und es dauerte noch etwas, bis die junge Polin zum ersten Mal in der Wohnung in Berlin-Friedenau stand, leisen Argwohn im Herzen: Sie hatte nicht vor, sich von einem fast 20 Jahre älteren amerikanischen Lebemann hereinlegen zu lassen. War er nicht etwas zu relaxed? Dass er schon einmal verheiratet war, mit einer ehrgeizigen amerikanischen Slawistin, die keine Kinder wollte, wusste sie. Sie aber wollte Kinder, Widerspruch zwecklos.

Und dann war Paul Roberts, Mitte 40, nicht mehr ohne seine kleine Tochter zu sehen. Er holte sie vom Kindergarten ab, ging mit ihr überall hin, las ihr jeden Abend vor, spielte mit ihr Spiele, deren Regeln nur sie beide kannten. Unconditional love. Die beiden schienen unendlich viel Zeit zu haben, während seine Frau immer Zweifel plagten, allen Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Zumal in einem noch fremden Land mit noch fremder Sprache.

Ihm dagegen genügte es, wenn das Leben seinen Anforderungen gerecht wurde. Aber das trennte sie nicht, es verband sie. Nur als sie entdeckte, dass er Schulden hatte, war sie tief erschüttert. Stand ein Mensch mit Schulden nicht schon mit einem Bein im Gefängnis? Ihr Mann dagegen hielt Verzicht für keine angemessene Lebenshaltung, schon gar nicht angesichts der Kürze der Veranstaltung. Anfangs konnten sie über solche Dinge nicht reden, aber sie lernten es, auch ihrer Tochter zuliebe.

Unconditional love. Er gehörte zu den Menschen, denen sich andere ebenso grundlos wie vorbehaltlos anvertrauten. Sie wollten etwa Auskunft darüber, ob sie ihre sichere, aber freudlose Arbeit aufgeben sollten zugunsten ihres Traums, der sie kaum ernähren würde. Aber natürlich, das musst du machen!, riet Paul Roberts in solchen Fällen. Er kann nie völlig daneben gelegen haben, denn die Beratenen nennen ihn einen Türenöffner.

Dass er nicht mehr nach Amerika passte, ahnte Paul Roberts, als er die kunstvoll gearbeitete Pistole seiner Mutter erbte und zum allgemeinen Unverständnis erklärte, dass er die nicht mitnehmen könne nach Berlin. Endgültig wusste er es, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde.

Ich will wieder nach Hause!, hatte er gesagt, als er seine Frau im letzten Sommer doch noch einmal wiedersah, entgegen der Prognose der Ärzte. Nach Hause? Nicht nach Arkansas, nur nach Friedenau. Du kommst nach Hause!, antwortete sie, obwohl sie nicht wusste, wie sie, ein körperliches Federgewicht, mit diesem großen, hilflosen Mann umgehen sollte. Und wie begleitet man einen Sterbenden?

Er klagte nie, so schlecht es auch ging. Statt dessen spürte sie seine Dankbarkeit, auch etwas wie Einverständnis. Sie sagten sich alles, was zu sagen ist vor einer großen Trennung. Noch einmal tönten Mozart und Mahler aus der Robertschen Wohnung, auch Mark Twain, Jane Austen und Charles Dickens als Hörbuch. Er vermutete, Dickens Bücher seien geschrieben, um sie laut zu lesen. Sie lebten miteinander so, wie die Arglosen sagen, dass man es immer tun sollte: Als ob jeder Tag der letzte wäre. Es wurden mehr als drei Monate.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: