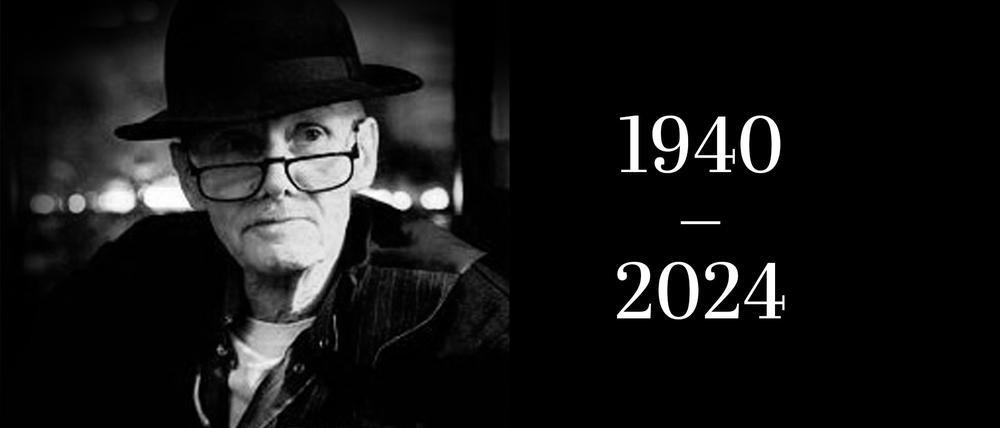

© Andreas Kolb

Nachruf auf Peter Sauernheimer: Was sollen wir tun? – Nichts!

Er pflegte seine vernichtenden Urteile über die Welt, die Kunst und den Tod. Und das Fernsehprogramm wurde auch immer schlimmer

Stand:

Liebe Mitbürger / hier die neueste / schreckliche Nachricht: / der Tod ist gestorben!

So beginnt Peter Sauernheimers Gedicht „Nachtdepesche“. Jetzt ist der Dichter selbst abgetreten, miserabel war sein Ende, etwas anderes, wäre ihm selbst gar nicht vorstellbar gewesen, denn miserabel war doch letztlich alles auf diesem Planeten, den selbst der Tod verlassen hat:

Die Arbeit hat ihm / keinen Spaß mehr gemacht / war nur noch ein öder Job / Er hat einfach / die Sense an den / Nagel gehängt / und Schluß / Nun müssen wir wohl alle trockenen Auges und todlos krepieren. / „Wie die Fliegen" / hör' ich Euch sagen / Irrtum! / Die Fliegen sterben / immer noch / ihren eigenen Tod / und der liebe Gott / ruft sie zu sich / in den Himmerl.

Sauernheimer – ein ganz guter Name für einen wie ihn. Im „Walhalla“ in Moabit, wo er regelmäßig das Wort geführt hatte, bekam er zweimal Kneipenverbot. Die „Weltlaterne“, längst schon in Wilmersdorf, war viel zu weit weg. Fast alle Freunde hat er vergrault. Das Fernsehprogramm wurde auch immer schlimmer.

Die Untauglichkeit des Sohnes

Wie sollte auch etwas gut enden, das so angefangen hatte? Im Krieg zur Welt gekommen, die Ehe der Eltern im Rheinland zerrüttet, der Vater gut verdienender Vertreter, der wenig Einsehen hatte in die Untauglichkeit des Sohnes, ebenso gut zu verdienen. Peter wuchs bei den Großeltern auf, zuerst in Berlin-Wedding, dort ausgebombt, evakuiert, dann in Pankow, sowjetisch besetzte Zone und DDR.

Sein Opa schenkte ihm einen Malkasten, zehn war er da, und er malte und begann nach der Schule eine Lehre als Dekorateur bei Hertie im Westen. Die Grenze war noch durchlässig, kurz vor der Schließung entschied sich der 20-Jährige, ganz rüberzugehen.

In Kreuzberg war das Leben billig, die Kneipen schlossen spät. Eine davon gehörte einer gewissen Herta Fiedler. Die Tapeten waren so scheußlich wie in allen anderen Kneipen, aber Herta ließ sich von drei jungen, talentierten Gästen überreden, sie weiß zu tünchen und deren Bilder daran zu hängen. Einer der drei: Peter Sauernheimer, der sich fortan rühmen konnte, zur Künstlerkneipenwerdung der „Kleinen Weltlaterne“ wesentlich beigetragen zu haben.

Den größeren Teil der famosen 60er erlebte er aber nicht in der Inselstadt, sondern am Mittelmeer. Pablo Picasso weilte nicht mehr in Vallauris, dafür malten jetzt Peter Sauernheimer und Freunde hier ihre Bilder. Den ein oder anderen Sonnenuntergang in Öl konnten sie an Touristen verkaufen.

Für einen Sauernheimer außergewöhnlich schöne Erinnerungen – aber das alles lag auch lange zurück. Mit seiner Freundin und zwei Karlsruhern hat er damals auf einem Hügel gewohnt in einem Haus, das ihnen ein Töpfer geschenkt hatte. Weil die Freundin studieren wollte, zog er mit ihr nach Straßburg, wo ihm die Wohnung mitsamt aller Bilder ausgeräumt wurde.

Die Freundin gebar eine Tochter, mit der er, wie er später erzählte, einmal einen Urlaub in Italien verbrachte. Mehr ist über sie nicht zu erfahren, ebenso wie über die zweite Tochter, die er später mit einer anderen Frau hatte. Der letzte Freund, der ihm geblieben war, erzählt, dass Peter Sauernheimer sie in den 80ern mal in die Kneipe mitgebracht habe, vier oder fünf mag sie da gewesen sein. Kurz darauf trennte er sich von der Mutter oder sie sich von ihm. Von den Töchtern war nie mehr die Rede und auch über weitere Frauen nicht.

Sonderlinge und Eigenbrötler

Wenn man ein wesentliches Merkmal Peter Sauernheimers jenseits von Grantigkeit und mäßiger Laune nennen sollte, wäre das wohl Bindungslosigkeit, nicht nur in familiären Belangen. Er stand mal der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins nah – dass er je ein ordentliches Mitglied war, ist schwer vorstellbar. Er hat damals für die Majakowski-Galerie am Ku’damm gearbeitet, die von der „Deutsch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaft“ betrieben wurde, die wiederum mit der SEW verbandelt war.

Dass er als Vertreter der „Kreuzberger Bohème“ gilt, deutet auch nicht gerade auf eine Vereinsmitgliedschaft hin. Das waren ja alles Sonderlinge und Eigenbrötler, von denen etliche weit mehr bedeutende Ideen in der Kneipe entwickelten als bedeutende Werke im Atelier. Peter Sauernheimer malte und zeichnete und stellte auch hin und wieder aus, aber verkaufen konnte er wenig. Was sein Urteil gegenüber erfolgreicher Kunst und der ungerechten Welt, die Schund und Schmutz honorierte, umso mehr stärkte.

Er öffnete selbst Galerien und schloss sie wieder, und da er sich neben der Malerei schon länger mit dem Lesen und Schreiben befasste, betätigte er sich als Lektor des „Werkkreises Literatur der Arbeitswelt“. Auch wenn er sich selbst kaum in abhängigen Lohnverhältnissen befand, war ihm die „Arbeitswelt“ ja nicht fremd. Auch ein Bohèmien muss über die Runden kommen. Peter Sauernheimer renovierte Wohnungen, steuer- und abgabenfrei, also günstig für die Auftraggeber und entlastend für den Auftragnehmer, der sich so nicht weiter ins verkommene System verstrickte.

Selbst der letzte Freund, der ihm geblieben war, hat ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. So lange kam Peter Sauernheimer kaum mehr aus seiner Wohnung heraus. Seit den 80ern kannten sie sich. Warum er – anders als so viele andere, Fortgestoßene, Beleidigte – ihn bis zuletzt als Freund bezeichnet? „Mit Sauernheimer war es nie langweilig.“ Und: „Wir sind unterschiedlich genug. Nach einem Streit sahen wir uns lange nicht, dann ging es wieder.“

Die Rente betrug 84 Euro, den Rest bezahlte das Sozialamt. Pfleger kamen, Sauernheimer beleidigte sie, dann kamen sie nicht mehr. Zum Schluss war es ein guter Mensch, der ganz und gar freiwillig die Besorgungen machte, so weit möglich den Müll rausschaffte, und der sich anhörte, wie abgrundtief dämlich der Schnauzbärtige bei „Bares oder Rares“ war und was für einen scheußlichen Lärm die Nachbarin oben und der Hausmeister draußen vorm Fenster machten. So ganz genau weiß er selbst nicht, warum er sich das antat, „Mitleid wahrscheinlich“.

Er kennt natürlich auch die beiden Büchlein mit Peter Sauernheimers Gedichten. Eins davon, „Sprachlos“, zum Schluss: Robinson und Freitag / sind schon lange tot / übrig blieb der Papagei / flügellahm / ihm zerbröckelt das Wort / auf der Zunge / es hört sich an wie Insel / oder Unsinn / Und nun? Wie gehts weiter? / Was sollen wir tun? / Nichts! / Überlassen wir getrost / alles weitere dem Meer!

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: