© Gestaltung: Tagesspiegel/Schneider | Getty Images, Adobe Stock, freepik

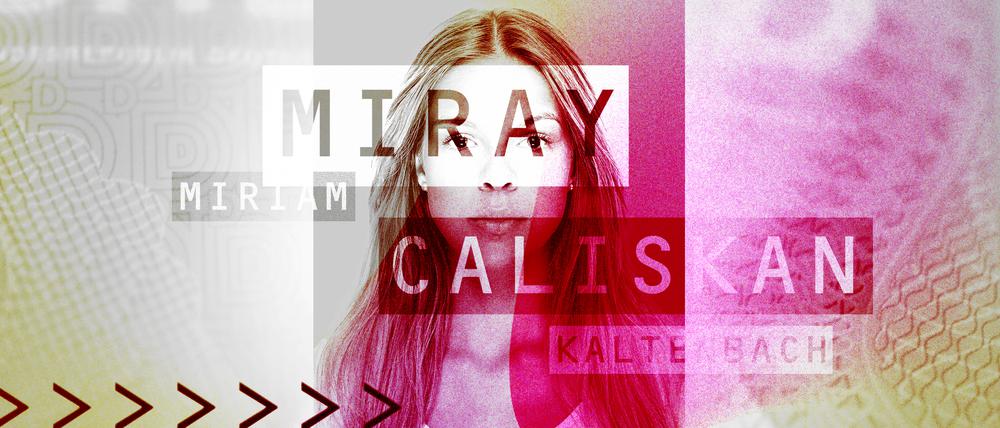

Wer gehört zu Deutschland?: Mein Name ist Caliskan – das wird mir keiner nehmen

Bei ihrer Einbürgerung riet man unserer Autorin, sich umzubenennen. Heute, inmitten der Debatte um Migration, CDU und AfD fragt sie sich: War ich jemals willkommen?

Stand:

Vor 13 Jahren bekam ich einen Ausweg aufgezeigt. Ich hatte die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und sie nach einem langen Prozess erhalten.

Es waren Monate, in denen ich Beamten erklären musste, wieso ich mich mehr deutsch fühlte als türkisch. Und Monate, in denen ich mich immer wieder vor meinem Vater rechtfertigen musste. Er unterstützte mich, stand neben mir, als ich bei meiner Einbürgerung die deutsche Nationalhymne sang.

Meine Entscheidung, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und die türkische abzulegen, konnte er aber lange Zeit nur schwer nachvollziehen. „Wieso beugst du dich?“, fragte er. „Weil ich es leid bin, diskriminiert zu werden“, antwortete ich.

Werde jemand anderes

Nach meiner Einbürgerung hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der mir meinen deutschen Ausweis ausstellen sollte. Er saß an einem verkratzten Holzschreibtisch vor einem alten Computer in einem alten Gebäude, das es heute nicht mehr gibt. Er blickte über seine Brille zu mir auf, tippte was – und riet mir, meinen Nachnamen zu ändern.

„Wie wäre es mit Müller?“, fragte er mich. Ich fragte zurück: „Kann ich Caliskan als Deutsche nicht behalten?“ „Doch, aber ein deutscher Name wäre einfacher für deine Zukunft. Ich würde dir auch raten, deinen Vornamen zu ändern.“ Erst viel später begriff ich, was da eigentlich passiert ist.

Hast du Angst vor Rassismus, dann werde einfach jemand anderes. In ein paar Klicks hätte ich zu „Miriam Kaltenbach“ oder „Mona Kaufmann“ werden können.

Eingebrochene Brandmauer

In den letzten Tagen denke ich oft an die Worte des Beamten. Die Diskussionen um Migration, um das Ende des Asylrechts, um „Rückführungen“ und die eingebrochene Brandmauer zwischen Konservativen und Rechtsradikalen. Die Worte von Friedrich Merz oder Alice Weidel, die Migration als Bedrohung stilisieren, machen deutlich: Die Frage, wer dazugehört, wird in Deutschland wieder laut gestellt.

Es geht um eine grundsätzliche Neuverhandlung von Zugehörigkeit. Um die Frage, wer in diesem Land willkommen ist – und wer nicht.

Miray Caliskan, Redakteurin beim Tagesspiegel

Wenn ich höre, dass Deutschlands Grenzen kontrolliert werden sollen, mache ich mir Gedanken darüber, ob ich irgendwann wirklich gehen muss. Aber wohin? Rechte gibt es überall. Der Gedanke daran, Deutschland zu verlassen, macht mich traurig.

Für mich bedeutet Rassismus: Das Gefühl vermittelt zu bekommen, nicht dazuzugehören oder dazugehören zu dürfen. Ausgrenzung. Das erste Mal widerfuhr mir das in der vierten Klasse.

Der Tyrann meiner Kindheit

Nach der Grundschule schickte mich mein Klassenlehrer Herr K., wie fast alle anderen Nicht-Deutschen in meiner Klasse, auf die Hauptschule. Vielen meiner Klassenkameraden, wie meinem Sitznachbar Khaled, hatte er sogar eine Empfehlung für die Sonderschule ausgesprochen, die verbindlich gewesen ist. Herr K. hat die Ausländer in der Klasse von den Deutschen abgespalten. In „Wir“ und „Ihr“.

Mein Papa ließ sich nicht einschüchtern. Stattdessen schickte er mich zu einer externen Prüfung: In einem Diktat, einem Aufsatz und einem Mathetest wurde überprüft, ob ich das Zeug dazu hatte, Abi zu machen. Ich bekam sofort die Empfehlung fürs Gymnasium.

Vielleicht würde ich mich heute als ‚Miriam Kaltenbach‘ sicherer fühlen.

Miray Caliskan, Tagesspiegel

Ich habe als Kind nicht verstanden, wieso ich das alles durchmachen musste. Ich fühle mich ohnmächtig, wenn ich diskriminiert werde. Damals wegen Herrn K., heute wegen Herrn Merz. Dann denke ich an alle anderen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Ich denke an Khaled aus meiner Klasse. Wo er jetzt ist? Ob er inzwischen anders heißt?

Nachteile eines Nachnamens

Ich zumindest nicht. Über den Vorschlag, meinen Namen zu ändern, musste ich nicht nachdenken. Ich bin zutiefst mit meinem Namen verbunden. Er wird eigentlich Çalışkan geschrieben, Tschaluschkan ausgesprochen, übersetzt bedeutet er „hart arbeitend“. In meinem Herzen steht Çalışkan für meinen Papa. Er hat mir beigebracht, weiterzumachen, komme was wolle. Es zu etwas bringen – trotz der immens vielen Nachteile, die unser Name in Deutschland mit sich bringt.

Ich behielt meinen Namen und ließ ihn eindeutschen. Die Sonderzeichen, das Ç, ı und ş, sind weggefallen. Mein Caliskan wird ausgesprochen, wie er geschrieben wird.

Miriam würde sich sicherer fühlen

Doch an den Mann vom Bürgerdienst muss ich oft denken, wenn das „Nicht-dazugehören-Dürfen“ sich wieder anbahnt. Vielleicht würde ich mich heute als „Miriam Kaltenbach“ sicherer fühlen. Vielleicht würden die politischen Debatten an mir abprallen.

Jetzt ist alles anders. Und ich befürchte, dass viele Menschen in diesem Land etwas nicht begreifen: Im Zuge dieser Bundestagswahl und dem Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz geht es nicht nur darum, Straftäter oder Menschen ohne Aufenthaltsstatus schneller abzuschieben.

Bin ich willkommen, war ich es jemals?

Es geht um eine grundsätzliche Neuverhandlung von Zugehörigkeit. Um die Frage, wer in diesem Land willkommen ist – und wer nicht. Als ich 18 war, dachte ich, dass mich der deutsche Pass davor bewahren wird, wieder diskriminiert zu werden. Dass er mich schützen wird vor dieser subtilen Angst, nicht dazugehören zu dürfen. Ich täuschte mich.

Die aktuellen Verhandlungen betreffen rund 25 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die verwoben sind mit dieser Gesellschaft. Das ist etwas weniger als ein Drittel der deutschen Bevölkerung.

Die Stimmen, die das „Deutschsein“ definieren wollen, bringen in mir alte Ängste hervor. Sie verstärken das Gefühl, dass Zugehörigkeit eine Bedingung ist, die von anderen festgelegt wird. Egal, was man tut. Ob man hier studiert hat, Steuern zahlt, integriert ist. Ob man seine Identität ausradiert und plötzlich statt Miray Caliskan „Miriam Kaltenbach“ heißt: Es reicht nicht aus, um dazuzugehören. Das „Dazugehören“ – und das liegt jetzt offen – ist eine politische Entscheidung.

Soll sich jeder mal fragen: Will ich jemand anderes sein, nur weil mich der wahrscheinlich nächste Kanzler unter Generalverdacht stellt? Der mich für ein bisschen Symbolpolitik als nicht „integriert“ genug einstuft?

Ohne Frage würde „Miriam Kaltenbach“ dazu gehören. Sie hätte es einfacher im Leben. Aber diesmal höre ich auf meinen Papa. Mein Name ist Caliskan – und wird es bleiben. Er ist mein Nein zu einer Politik, die darauf aus ist, mein Zuhause, meine Gesellschaft zu zerreißen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false