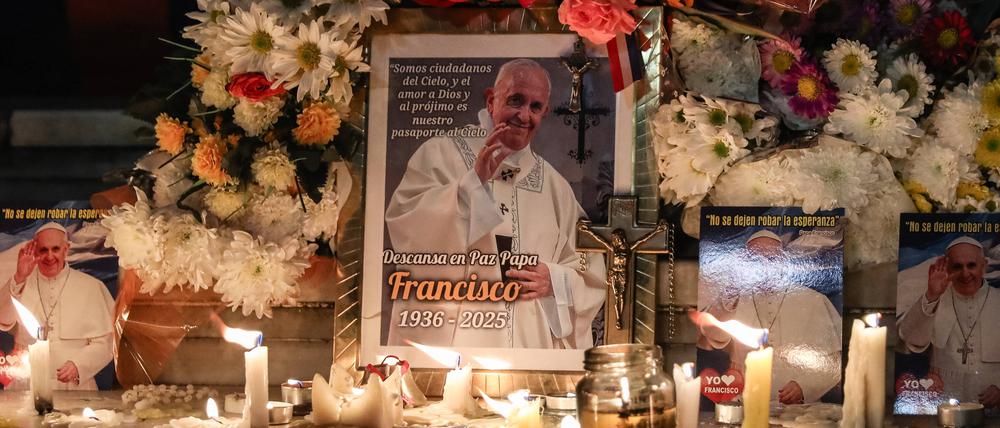

© Imago/Zuma Press Wire/Roberto Tuero

Presse zum Tod des Papstes: „Er schaffte weder den Zölibat ab, noch setzte er sich für die Priesterinnenweihe ein“

Internationale und deutsche Medien sprechen dem verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche viel Anerkennung aus. Es gibt aber auch Stimmen, die eine gemischte Bilanz seines Wirkens ziehen.

Stand:

Die Welt trauert um Papst Franziskus. Noch am Ostersonntag hatte der Argentinier auf dem Petersplatz in Rom ein letztes Mal den Segen Urbi et Orbi gespendet, nur einen Tag später verstarb das Oberhaupt von mehr als 1,4 Milliarden Katholiken in seiner Residenz im Vatikan an den Folgen eines Schlaganfalls.

Der 88-Jährige war gesundheitlich schwer angeschlagen, erholte sich gerade erst von einer schweren Lungenzündung. Während seines Klinikaufenthaltes stand es da nach Aussagen seiner Ärzte schon dramatisch schlecht um ihn. Mehr als zwölf Jahre dauerte das Pontifikat des Jesuiten, er war der zweitälteste Papst der Geschichte. Medien im In- und Ausland würdigen ihn als einen Papst, der prägend war. Es gibt auch kritische Stimmen. Hier eine Auswahl:

ITALIEN

„La Repubblica“: Diese leere Wohnung hinter dem Fenster, auf das die Gläubigen nun blicken, wenn sie den Petersplatz überqueren, vermittelt ein Gefühl der Unfertigkeit, der halbherzigen Reform. Als hätte der Papst das ruhige Ufer, an dem die Kirche lehnte, verlassen und es versäumt, das andere Ufer zu erreichen.

Dies ist das Schicksal vieler Reformer, die letztlich sowohl von den Progressiven angegriffen werden, weil sie in der Mitte der Furt stehen geblieben sind, als auch von den Konservativen, weil sie zu weit gegangen sind. In dieser Hinsicht erinnert die Figur des ersten Jesuiten, der zum Papst der Heiligen Römischen Kirche gewählt wurde, an die Figur des letzten gewählten Generalsekretärs der KPdSU, Michail Sergejewitsch Gorbatschow

USA

„Washington Post“: Franziskus hat oft die richtigen Kämpfe geführt. Er setzte sich im Kampf gegen den Klimawandel und (...) für verfolgte religiöse Minderheiten ein, für die Armen im globalen Süden und die Migranten und Flüchtlinge, zu deren Ehren er ein Denkmal auf dem Petersplatz enthüllte. Als er Papst wurde, waren mehr als die Hälfte der Kardinäle Europäer; bei seinem Tod waren es weniger als 40 Prozent. Wichtig auch, dass er die Kirche durch den interreligiösen Dialog auf andere Religionen ausrichtete und sich unter anderem mit den führenden schiitischen Führern des Iraks und den führenden Sunniten Ägyptens traf. (...)

Obwohl er die Toleranz der Kirche erweiterte und ihr die Augen für eine umfassendere Agenda sozialer Gerechtigkeit öffnete, schien Franziskus blind für andere Probleme zu sein. Er weigerte sich, Russlands blutigen Landraub in der Ukraine zu verurteilen. Er beförderte Frauen in wichtige Verwaltungspositionen, duldete aber nicht deren Priesterweihe. Er versprach eine Null-Toleranz-Politik gegenüber sexuellem Missbrauch durch Geistliche und erzielte in dieser Hinsicht wichtige Fortschritte. Doch allzu oft gelang es Bischöfen und anderen an Vertuschungen Beteiligten, sich unter seiner Führung der Verantwortung zu entziehen. Wie weit Franziskus’ Erbe Bestand haben wird, dürfte maßgeblich von der Wahl seines Nachfolgers abhängen.

SCHWEIZ

„Neuen Zürcher Zeitung“: Das oft beschworene Bild, der reformwillige Franziskus sei durch die römische Kurie ausgebremst worden, verkennt, dass er um seine Gestaltungsspielräume als Papst wusste und davon – gerade im Blick auf Personalentscheidungen – Gebrauch gemacht hat. Auf den Ursprung zurückzugehen und dem Glauben in den komplexen Lebenswelten heute ein ansprechendes Gesicht zu geben, war seine vorrangige Option.

Irritiert hat ihn, dass die federführenden Akteure des Synodalen Weges in Deutschland den Primat der Evangelisierung nicht wirklich beachtet haben, den er 2019 in seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland als Therapie empfohlen hatte. Das Wort, Deutschland brauche keine zweite evangelische Kirche, hat diesem Unmut öffentlich Ausdruck verliehen. Dabei hat Franziskus auf seine Weise kleine Schritte gesetzt, die die Kirche schon jetzt verändert haben.

„Tages-Anzeiger“: Franziskus mag kein Feingeist und kein großer Theologe gewesen sein wie Benedikt XVI. Er war auch kein Übercharismatiker wie Johannes Paul II. Aber er war nahe bei den Menschen.

Er betete mit dem Ehepaar, das gerade eine fünfjährige Tochter verloren hatte. Er scherzte mit Kindern, die in der Audienzhalle die Bühne erklommen und über die bunte Uniform der Schweizergardisten staunten. Er umarmte Kranke und Menschen mit Behinderung, er hatte immer für alle Zeit.

Wenn er beim Volk war, dann leuchtete er von innen heraus, dann war er ganz bei sich. (…) Mehr als viele Päpste vor ihm war Franziskus eben auch Hirte, ein unprätentiöser Pastor auf dem Papstthron. Und wenn es nur das ist: Er brachte die Kirche wieder auf die Erde.

GROSSBRITANNIEN

„Guardian“: „Während seiner zwölf Jahre auf dem Stuhl des Heiligen Petrus hat Franziskus in bewundernswerter Weise versucht, die Energien der katholischen Kirche wieder auf die Menschen am Rande der Gesellschaft zu konzentrieren und gleichzeitig die Macht etablierter Interessengruppen zurückzudrängen.

Der erste außereuropäische Pontifex der Neuzeit, der, wie er sich ausdrückte, „vom Ende der Welt“ kam, war ein radikaler Außenseiter-Papst. Innerhalb der Kirche war der Argentinier ein manchmal scharfkantiger, direkter Reformer; außerhalb war er ein bedeutender, profilierter Unterstützer fortschrittlicher Anliegen.

Während nationalistische Bewegungen den politischen Kompass des Westens immer weiter nach rechts zogen, wurde Franziskus zu einem immer wichtigeren Gegengewicht bei Themen wie der Migration, der globalen Erwärmung und dem Schicksal des Globalen Südens.“

IRLAND

„Irish Times“: Auf den Tod von Papst Franziskus werden Katholiken, die in seinem Pontifikat den ersten bedeutenden Hoffnungsschimmer für Reformen in der Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sahen, mit Seelenqual und Bestürzung reagiert haben. Sie trauern nicht nur um einen Mann, dessen persönliche Wärme, Humor und freundliche Art so viele in ihren Bann gezogen haben. Sie dürften auch von der Sorge geplagt sein, dass – ähnlich wie nach dem Tod von Papst Johannes XXIII. im Jahr 1963 - Impulse für einen Wandel, die Franziskus gesetzt hat, mit ihm gestorben sein könnten. (...)

Das wichtigste Vermächtnis von Jorge Mario Bergoglio aus Buenos Aires – diesem Mann „vom Ende der Welt“, wie er sich selbst nach seiner Wahl im März 2013 beschrieb – sollte darin bestehen, dass er einen synodalen Prozess in Gang gesetzt hat, der dazu bestimmt zu sein scheint, eine bedeutende Reform in der Kirche einzuleiten.

© dpa/AP/Damian Dovarganes

BELGIEN

„De Tijd“: Franziskus mag als ein Papst in die Geschichte eingehen, der sich sozial stärker engagierte als sein Vorgänger, aber der Vatikan bleibt eine Institution, die in entscheidenden Fragen weit vom Konsens der belgischen Politik entfernt ist. Bei den letzten Wahlen war beispielsweise keine Partei gegen die Verwendung von Verhütungsmitteln, wollte das Recht der Frauen auf Abtreibung abschaffen oder das Recht auf Sterbehilfe einschränken. Dies sind jedoch nach wie vor offizielle Positionen des Vatikans.

Auch wenn es um die Chancengleichheit von Männern und Frauen oder die Achtung der sexuellen Orientierung von nicht heterosexuellen Menschen geht, vertritt der Vatikan Ansichten, die in Belgien weithin abgelehnt werden.

NIEDERLANDE

„de Volkskrant“: Nach dem starren Intellektuellen Benedikt XVI., der die katholische Lehre auf kühle Weise mit der Wahrheit gleichsetzte, brachte Franziskus frischen Wind in die Kirche. Während Benedikts Pontifikat konservativ und introvertiert war, öffnete sich die Kirche unter Franziskus wieder.

Von Benedikt erbte Franziskus eine Kirche, die sich in einer beklagenswerten Situation befand. Von der moralischen Autorität Roms war aufgrund einer Reihe von Finanzskandalen und vor allem aufgrund der jahrelangen Vertuschung des sexuellen Missbrauchs durch Priester wenig übriggeblieben.

Durch seinen strengen und bescheidenen Lebensstil ging Franziskus mit gutem Beispiel voran. Trotz seines freundlichen Auftretens konnte er ein strenger Administrator sein, der die römische Kurie neu organisierte und die Finanzen der Kirche transparenter machte. Damit machte er sich in Rom viele Feinde.

UNGARN

„Nepszava“: Franziskus war ein wahrer Erneuerer. Die Kirche wollte er nicht nur in spiritueller, sondern auch in organisatorischer Hinsicht auf neue Grundlagen stellen. Er baute die Organisationsstrukturen des Vatikans um (...) und versuchte, die Korruption innerhalb seiner Gemäuer zurückzudrängen. Er machte sich viele Feinde, entzog den Kardinälen eine Reihe von Privilegien. Mit weltweiten Synoden trachtete er danach, die Gläubigen der Kirche näherzubringen.

Doch fürchtete er auch das Schisma: Sorge bereitete ihm, dass, während einige katholische Kirchen – darunter die deutsche – bei den Reformen voranstürmten, andere selbst die winzigsten Veränderungen ablehnten. Der konservative Flügel unter dem deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller saß dem Papst praktisch ständig im Nacken. Franziskus hinterlässt ein außerordentlich reiches Erbe. (...) Wer auch immer ihm auf dem Thron Petri folgt, wird es schwer haben, sein Erbe anzutreten.

DEUTSCHLAND

„Handelsblatt“: Er schaffte weder den Zölibat ab, noch setzte er sich für die Priesterinnenweihe ein. Er kämpfte nicht gegen die Diskriminierung Geschiedener und auch nicht für eine Abschaffung des weltfremden Verhütungsverbots. Den Widerspruch zwischen seiner tiefen Humanität und seiner Treue zur Doktrin hielt er über die Jahre erstaunlich gut aus. Diese Treue verhinderte allerdings nicht, dass dieser Papst die innerkirchliche Korruption genauso anklagte wie das fragwürdige Finanzgebaren des Vatikans und die zu oft selbstherrliche Attitüde seiner Glaubensbrüder.“

„Stuttgarter Nachrichten“: Franziskus war ein Papst zum Anfassen, kein strenger Dogmatiker wie zuvor. Sein unprätentiöses Wesen, seine Hinwendung zu den Schwachen, Ausgegrenzten, Geflüchteten brachten ihm viele Sympathien ein. Dass sich der Südamerikaner verbal manchmal verstolperte, sei verziehen. Er sandte wichtige Botschaften zu Klimawandel, Umweltzerstörung, Hunger und Krieg aus, und knüpfte mit seiner Kapitalismuskritik an die Tradition mancher Vorgänger an. Ob solche Stellungnahmen Wirkung entfaltet haben, steht dahin. In der römisch-katholischen Kirche sorgte Jorge Mario Bergoglio für frischen Wind.

Doch seine Bilanz fällt zwiespältig aus. Er schaffte die umstrittene Reform der Kurie, öffnete Leitungsämter in der Verwaltungszentrale für Frauen und kappte alte Seilschaften. Andererseits zementierte Franziskus die Herrschaft des Kirchenoberhaupts und installierte mit seinem Beraterstab eine intransparente Nebenregierung. Zudem enttäuschte er alle, die auf große Reformen in Lehre und Kirchenrecht hofften.

„Cicero“: Es ist erstaunlich, wie unzufrieden Gegner und Unterstützer gleichermaßen mit Papst Franziskus am Ende seiner Amtszeit waren. Vielleicht liegt gerade darin das tiefe Geheimnis dieses Pontifikats, eine gewisse Ironie, die der humorbegabte Jorge Bergoglio in sein Erbe eingeschrieben hat. Die Konservativen haben unter Franziskus gelitten, weil er die Kirche und ihre Lehre weniger streng und monolithisch präsentiert hat. Manche Entwicklungen, etwa eine stärker dialogisch geprägte Führungskultur – ‚Synodalität‘ – und auch mehr Macht im Vatikan für Frauen, werden sich schwer einfach rückgängig machen lassen.

„Schwäbische Zeitung“: Hartnäckige Kritiker in der römischen Kurie bremsten Reformen des Vatikan-Apparates aus. Die Aufarbeitung des Missbrauchs-Skandals in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas lässt auf sich warten. Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen bleibt ausbaufähig. Diese Themen hat Franziskus zwar zugelassen, Antworten aber konnte er nicht mehr geben, er blieb gewissermaßen unvollendet. Ungewiss ist, ob der nächste Papst die offenen Fragen lösen will.“

„Südwest Presse“: Papst Franziskus ist tot. Fast ist es so, als würde die Welt für einen Augenblick stille stehen. Mit Franziskus verliert sie einen außerordentlichen Menschen: herausfordernd, barmherzig, seine Theologie und Seelsorge konsequent aus der Perspektive der an den Rand Gedrängten denkend. Der Mann vom anderen Ende der Welt hat seinen Machtapparat herausgefordert wie kein Papst zuvor. Keinem ist aus der Kurie so viel Gegnerschaft entgegengeschlagen wie ihm.

„Westfälische Nachrichten“: Franziskus, dieser Name war für den neuen Pontifex Programm. Es verging in seiner Amtszeit kaum eine Woche, in der er nicht für Flüchtlinge und Arme eintrat und mahnte, menschlich zu handeln. Die Kurie baute Franziskus nach modernen Standards um.

Ambivalent wirkte sein Streben nach Reformen. Er wollte mit der Weltsynode von Rom aus die Zügel in der Hand behalten und Einheit stiften. Sonderwege wie in Deutschland missfielen ihm. Manches blieb auf halbem Wege stecken. Vor allem aber hat dieser Papst mit seiner barmherzigen Güte viele Menschen zutiefst berührt. (lem)

- Abtreibung

- Antidiskriminierung

- Gleichstellung

- Irak

- Italien

- Klimawandel

- Krieg in der Ukraine

- Migration

- Papst Franziskus

- Russland

- Schweiz

- Sterbehilfe

- Ukraine

- USA

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: