© PNTS

75 Jahre Comic-Serie „Peanuts“: Rätselraten um Karlchen Braun

Es ist einer der bekanntesten Comic-Strips der Welt. Doch seine Anfänge in Deutschland sind nebulös. Eine Spurensuche.

Stand:

Wie die „Peanuts“ auf die Welt kamen, ist bekannt. Am 2. Oktober 1950 erschien der erste Comic-Strip mit Charlie Brown und Co. in anfangs sieben US-Zeitungen – Auftakt einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Und in Deutschland? Die Antwort ist komplizierter als erwartet.

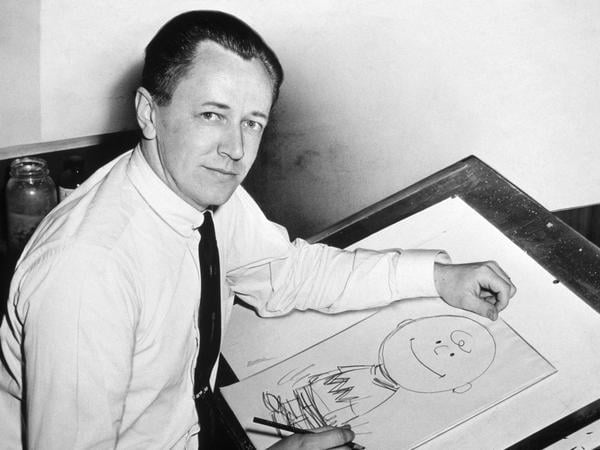

In den USA begannen die „Peanuts“ ihre Karriere als täglicher Comic-Strip, vertrieben vom United Feature Syndicate. Insgesamt 17.897 Folgen hat ihr Schöpfer Charles M. Schulz in den kommenden 50 Jahren bis kurz vor seinem Tod mit 77 Jahren am 12. Februar 2000 gezeichnet.

Seine Reihe, deren pointierter Humor in den folgenden Jahren an philosophischer Tiefe gewann und von Literaturkritiker Denis Scheck in seinen Kanon der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur aufgenommen wurde, war schon kurz nach ihrem Beginn ein großer Erfolg.

Im Jahr 1958 war die Zahl der US-Zeitungen, die die Geschichten um den sympathischen Pechvogel Charlie Brown, den menschlichen Hund Snoopy und deren Freunde täglich veröffentlichten, auf mehr als 350 gestiegen. Auch 40 Zeitungen in anderen Ländern druckten acht Jahre nach ihrem Start die Comicserie, die an Wochentagen in Schwarz-Weiß und ab 1952 wegen des großen Erfolgs auch an Sonntagen präsentiert wurde.

Gezeichnete Popstars

Schon bald gab es Ableger der populären Marke in anderen Medien. 1962 startete in den USA mit dem Titel „Happiness Is a Warm Puppy“ eine neue Reihe mit 64-seitigen Geschenkbüchlein, die einzelne Bilder beliebter „Peanuts“-Figuren mit kleinen Lebensweisheiten kombinierten, die sich oft auf charakteristische Eigenheiten der Gezeigten bezogen.

© IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive

Ab Ende 1964 trugen zudem die von Bill Meléndez animierten „Peanuts”-Zeichentrickfilme mit dem Soundtrack des Jazzmusikers Vince Guaraldi zum Erfolg der Marke bei. Spätestens mit dem 1969 veröffentlichten, kommerziell enorm erfolgreichen und für einen Soundtrack-Oscar nominierten Kinofilm „A Boy Named Charlie Brown“ (auf Deutsch „Charlie Brown und seine Freunde“) waren die „Peanuts“ in den USA zu Popstars geworden.

Erfolgsgeschichte jenseits des Atlantiks

In der Bundesrepublik bekam das Publikum von der Erfolgsgeschichte jenseits des Atlantiks allerdings erst mit deutlicher Verspätung etwas mit.

Eine erste Begegnung mit den „Peanuts“ ermöglichten die deutschen Übersetzungen der „Happiness“-Büchlein, die ab 1964 beim Kinderbuchverlag Otto Maier Ravensburg unter Titeln wie „Happiness – 26mal Glücklichsein“ erschienen. Doch das waren eben nicht die täglichen Comic-Strips aus den US-Zeitungen, sondern eine Mischung aus einzelnen Zeichnungen der Peanuts-Hauptfiguren und kleinen Lebensweisheiten.

„Auch in der Folgezeit bildete das Medium Buch einen nicht unwesentlichen Faktor für die Verbreitung der ‚Peanuts‘“, schreibt der Comicwissenschaftler Bernd Dolle-Weinkauf in seinem 1990 veröffentlichten Standardwerk „Comics – Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945“.

1966 erschien dann, so lässt es sich im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek nachlesen, im deutschen Sprachraum ein Buch, das zwar auch noch keine Sammlung der „Peanuts“-Comics war, aber dem heimischen Publikum zumindest einen ersten Einblick in die Bildgeschichten aus Schulz‘ Feder gewährte und nicht nur einzelne Figurenzeichnungen enthielt: „Ein kleines Volk Gottes: Die Peanuts“.

In diesem Buch präsentierte der presbyterianische Pfarrer und Autor mehrerer Bücher über „populäre Theologie“, Robert L. Short, einzelne „Peanuts“-Strips zu theologischen Fragen, sie dienten jedoch eher als Bildbeispiele für die erklärenden Texte Shorts. Charles M. Schulz war ein religiöser Mensch und nahm in seinen Comics immer wieder Bezug auf Glaubensfragen.

Es darf jedoch vermutet werden, dass dieses Buch aus dem Schweizer Friedrich Reinhardt Verlag keine besonders weite Verbreitung in Deutschland fand und wenig zu einer Popularisierung der „Peanuts“ hierzulande beigetragen haben dürfte.

Snoopy und der Rote Baron

Die nächste deutschsprachige Buchausgabe war dann „Snoopy und der Rote Baron“, das 1967 im Hamburger Carlsen-Verlag veröffentlicht wurde, der bis heute die deutschen Ausgaben der „Peanuts“ in Buchform verantwortet. Dazu zählt auch die von Übersetzer Matthias Wieland in den vergangenen Jahren neu ins Deutsche übertragene Gesamtausgabe der Reihe.

© REUTERS/Nick Turchiaro

Nach Einschätzung des Comicexperten Volker Hamann, der unter anderem Herausgeber der Fachmagazins „Reddition“ und der Zeitschrift „Alfonz – der Comicreporter“ ist, war „Snoopy und der Rote Baron“ jedoch ebenfalls keine Veröffentlichung der „Peanuts“ in ihrem originären Format als fortlaufende Comicserie. Sondern es war die erste und einzige deutsche Ausgabe der Reihe von illustrierten Erzählungen mit den „Peanuts“-Figuren, von denen im Original ab 1966 beim US-Verlag Holt, Rinehart & Winston mindestens fünf verschiedene Ausgaben erschienen sind.

Mit den täglichen „Peanuts“-Comics hatte diese Veröffentlichung daher wie bereits die Happiness-Bücher lediglich die Hauptfiguren gemeinsam, nicht aber ihre Eigenheiten als fortlaufende sequenzielle Bilderzählung.

Eingedeutscht als Karlchen Braun?

Konnte das bundesdeutsche Publikum zu der Zeit trotzdem schon erkennen, dass es sich bei den „Peanuts“ ursprünglich und in erster Linie um einen Comic-Strip handelte? Hier gibt es unterschiedliche Darstellungen in der Fachwelt.

Der renommierte Comicforscher Ole Frahm, der Gründungsmitglied Arbeitsstelle für Grafische Literatur (ArGL) an der Universität Hamburg ist, schrieb 2020 in einem Beitrag für die „Reddition“ mit dem Schwerpunktthema „Zeitungscomics in Deutschland“, dass die „Peanuts“ als Comic-Strip „seit 1964 auch in deutschen Zeitungen und Zeitschriften wie den Ruhr-Nachrichten oder dem Stern veröffentlicht“ wurden.

In den „Ruhr-Nachrichten“ wurde der Strip-Titel nach Frahms Angaben damals „eingedeutscht“, die „Peanuts“-Strips seien dem westdeutschen Publikum als „Karlchen Brauns Abenteuer“ präsentiert worden. Illustriert war der Beitrag in der „Reddition“ mit einem Bild, dessen Bildunterschrift lautete: „Peanuts-Veröffentlichung aus dem Stern, 1960er Jahre.“

© picture alliance/dpa/Peanuts Worldwide LLC

Eine Archivrecherche des Tagesspiegels kann allerdings weder eine solche Veröffentlichung im „Stern“ der 1960er Jahre noch in den „Ruhr-Nachrichten“ bestätigen. Die in den 1960er Jahren veröffentlichten Ausgaben können in der Staatsbibliothek Berlin und in der Pressedokumentation des Deutschen Bundestages eingesehen werden, teilweise auf Mikrofilm und Mikrofiche.

Christoph Albers, Fachreferent für Zeitungen in der Staatsbibliothek zu Berlin, hat die beiden Publikationen für 1964 und die drei folgenden Jahre für den Tagesspiegel durchgeschaut – ohne eine Spur der „Peanuts“ oder von „Karlchen Braun“ zu finden. Die in den „Ruhr-Nachrichten“ jener Jahre enthaltenen Comic-Strips sind unter anderem „Oskar der freundliche Polizist“ und „Pixy und Puck“, teilt Albers nach seiner Suche mit. Im „Stern“ gab es zu der Zeit die Comic-Strips „Reinhold das Nashorn“, „Jimmy das Gummipferd“ und „Taró“.

Eine Anfrage an die „Ruhr-Nachrichten“, was es mit „Karlchen Braun“ auf sich hatte und ob die „Peanuts“ vielleicht zu anderen Zeiten dort auf Deutsch veröffentlicht wurden, bleibt unbeantwortet. Comicforscher Frahm erinnert sich auf Nachfrage, die Information damals im Internet gefunden zu haben, „mit zu wenig Zeit, um diese, wie sich nun zeigt, dubiose Quelle neben der Arbeit nachzurecherchieren.“

Ein weiterer Versuch, mehr über den deutschen Werdegang der „Peanuts“ in den 1960er Jahren zu erfahren und vielleicht doch noch einen Beleg für die Karlchen-Braun-Geschichte zu finden, führt zu Fred Kipka, einem Urgestein der deutschen Comic-Szene. Kipka hat mit seinem Studio über Jahrzehnte Publikationen wie „Fix und Foxi“, „Zack“ und „Knax“ betreut sowie etliche Serien für den deutschen Markt konzipiert und geschrieben. Und er hat lange auch die „Peanuts“-Lizenzen für die Bundesrepublik betreut und einige der Strips ins Deutsche übersetzt.

„Schmutz und Schund“

„Ich fürchte, ich kann Ihnen da keine Hilfe sein“, schreibt Kipka jedoch. „1967 war ich 17 Jahre alt und an Comics nicht interessiert.“ Das habe sich zwar später in beruflicher Hinsicht geändert, als er den deutschen Lizenzvertrieb für die „Peanuts“ übernahm. United Media war damals der Lizenzinhaber in den Staaten und Kipka agierte nach eigenen Worten als „Untervertriebler von PIB Copenhagen, die eigentlich für den deutschsprachigen Raum zuständig waren.“

Dort dürfte man über die ersten deutschen „Peanuts“-Veröffentlichungen allerdings auch nicht viel mehr erfahren: „Die damals damit befassten Personen sind heute entweder verstorben oder pensioniert“, sagt Kipka.

Dass die Anfänge der Reihe hierzulande etwas nebulös sind, ist für Kipka keine Überraschung, wie er sagt. „Comics galten in meiner Jugendzeit als Schmutz und Schund“, erinnert er sich. Die Zeitschrift „Micky Maus“, die dem bundesdeutschen Publikum bereits ab 1951 Comics aus US-Produktion näherbrachte, sei da eine der wenigen Ausnahmen gewesen.

© Lars von Törne

Dann verweist Kipka an das Medienunternehmen Bulls Pressedienst GmbH, das sich auf die Vermarktung von Urheberrechten spezialisiert hat und heutzutage der Lizenzgeber der „Peanuts“ für den deutschen Markt ist. Bei Bulls kann man mit Informationen über die Anfänge der Reihe in Deutschland jedoch auch nicht weiterhelfen.

„Wir haben die Peanuts Anfang 2011 quasi geerbt und bestehende Verträge unter anderem für die ‚Süddeutsche Zeitung‘ übernommen“, erklärt Bulls-Mitarbeiter Markus Schindler. „Demnach sind die Peanuts kein klassischer Zeitungsstrip aus unserem Hause.“

Wir wissen nicht viel über die Ankunft der ‚Peanuts‘ in Deutschland und über deren deutsche Übersetzung.

Stephanie King, Marketingdirektorin des Charles-M.-Schulz-Museum in Santa Rosa, Kalifornien

Ein letzter Versuch, der Sache auf den Grund zu gehen, führt zum Charles-M.-Schulz-Museum in Santa Rosa, Kalifornien. Hier, nicht weit vom einstigen Wohnhaus des Zeichners, verwalten die Witwe des „Peanuts“-Schöpfers, Jean Schulz, und ein Team von Fachleuten, die in dem angeschlossenen Forschungszentrum arbeiten, das Erbe des Comic-Pioniers. Hat man an der US-Westküste vielleicht schon mal etwas von „Karlchen Braun“ gehört oder sonstige hilfreiche Informationen zur deutschen Publikationsgeschichte der „Peanuts“?

„Derzeit wissen wir nicht viel über die Ankunft der ‚Peanuts‘ in Deutschland und über deren deutsche Übersetzung“, schreibt Stephanie King, Marketingdirektorin des Museums, dem Tagesspiegel. Das älteste auf Deutsch übersetzte Buch in der Sammlung des Museums stammt aus dem Jahr 1967 und sei eines jener Geschenkbücher mit Peanuts-Figuren und Lebensweisheiten, aber kein Comic.

„Wir wissen jedoch nicht, ob dies das erste war oder nicht“, schreibt King. „Wir wissen auch nicht, ob der Peanuts-Comic vor 1967 in einer Zeitschrift/Zeitung übersetzt wurde.“ Derzeit lägen den Kuratoren des Museums „keine konkreten Forschungsergebnisse darüber vor, wann er ins Deutsche übersetzt wurde.“

Der Durchbruch kam im „Stern“

Eindeutige Belege für die Anfänge der „Peanuts“ als Comic-Strip in Deutschland finden sich erst für den Zeitraum 1969/70. Nach übereinstimmender Einschätzung mehrerer Experten für Comicgeschichte wurden die ersten richtigen Comics mit den „Peanuts“ ab 1969 auf Deutsch veröffentlicht.

„Ab Mitte 1969 erschienen die Peanuts in der Aar-Cartoon-Reihe, von denen Nachdrucke als ,Das große Peanuts-Buch’ ab 1971 herauskamen“, sagt „Reddition“-Herausgeber Volker Hamann. Nachdrucke der Comics aus den quadratischen Aar-Cartoon-Bänden mit ihrem prägnanten orangen Cover erschienen seinen Erkenntnissen zufolge ab 1971 im Otto Maier Verlag.

© PNTS

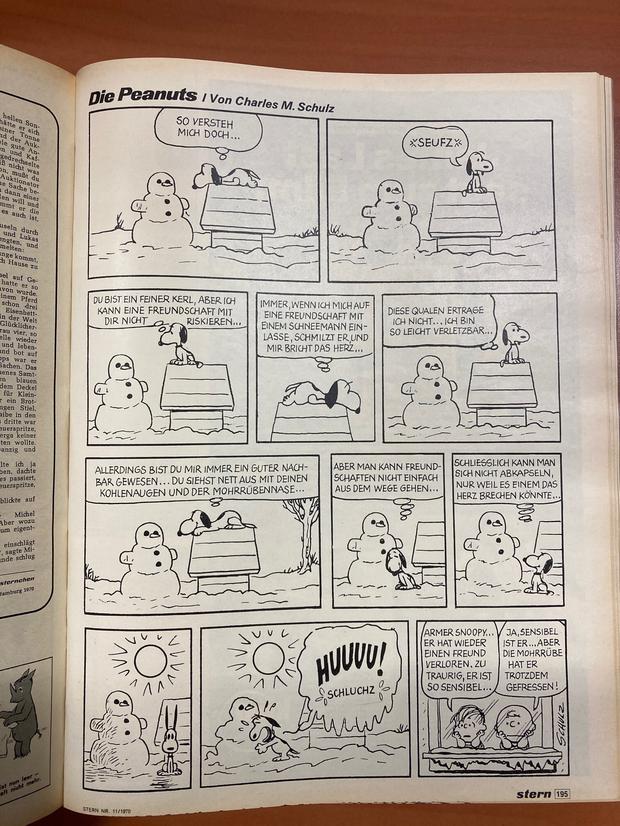

Der eigentliche Durchbruch der „Peanuts“ als Comic-Strip für ein großes Massenpublikum lässt sich für Deutschland aber auf das Frühjahr 1970 festlegen. Da sind sich die meisten Fachleute einig. Am 8. März jenes Jahres veröffentlichte der „Stern“ in Heft 11/1970 den ersten „Peanuts“-Strip.

In der Pressedokumentation des Deutschen Bundestages in Berlin lassen sich die gesammelten „Stern“-Hefte jener Jahre durchblättern. Hauptfigur des ersten „Peanuts“-Strips in der Zeitschrift war damals Snoopy, der um einen schmelzenden Schneemann trauert, mit dem er sich angefreundet hat. Im letzten Bild haben auch Charlie Brown und Linus einen Auftritt.

Die Strips wurden damals im „Stern“ ganzseitig abgedruckt und waren in der Regel die aus Formatgründen ummontierten deutschen Fassungen älterer Sonntags-Strips der Reihe. Der erste Strip vom 8. März 1970 zum Beispiel war in den USA bereits gut acht Jahre zuvor im Februar 1962 publiziert worden, wie eine Google-Bildrecherche ergibt.

Ein kleiner Hund und sieben Knirpse erreichten auf Anhieb, was Hollywood mit blanken Busen und rauchenden Revolvern seit Jahren vergebens versucht.

Aus der Ankündigung im „Stern“ für die ab 1970 dort wöchentlich erscheinenden „Peanuts“-Strips

In einem kurzen Artikel auf den ersten Seiten des „Stern“-Hefts 11/1970 wird die für das deutsche Publikum neue Reihe unter der Überschrift „Ein Hund macht Millionen“ eingeführt, was sich vor allem auf den Kinofilm „Charlie Brown und seine Freunde“ bezieht, der im Vorjahr das damalige Rekordergebnis von 1,7 Millionen Dollar eingespielt hatte und gegen Ende des Jahres 1970 auch in deutschen Kinos ankommen sollte.

„Ein kleiner Hund und sieben Knirpse erreichten auf Anhieb, was Hollywood mit blanken Busen und rauchenden Revolvern seit Jahren vergebens versucht“, heißt es dazu in der „Stern“-Einführung: „Sie stellten mit dem Film ‚Charlie Brown und seine Freunde‘ im größten Kino der Welt den größten Kassenrekord der Filmgeschichte auf.“ Zudem hätten die „Peanuts“ ihren Zeichner „schon vor ihrem Filmdebüt zum mehrfachen Millionär gemacht“. Daher veröffentliche man den Strip jetzt auch in Deutschland.

© PNTS

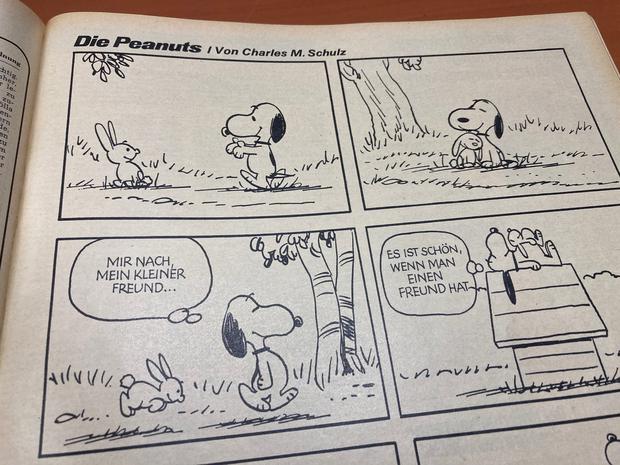

In den folgenden Wochen bekam das heimische Publikum dann in dem Hamburger Magazin auch Episoden mit den weiteren bekannten Figuren der Reihe präsentiert, darunter Lucy, Schroeder und Charlie Browns Schwester Sally.

Die Zeitschrift hatte damals eine Millionenauflage, viele in jener Zeit in der Bundesrepublik aufgewachsene Menschen erinnern sich noch gut an die Erfahrung, in den folgenden Jahren Woche für Woche die „Peanuts“-Comics im „Stern“ verschlungen zu haben. Anfangs erschienen die auf den Kinderseiten unter der Rubrik „Sternchen“. Später dann in der für alle Altersgruppen gedachten Rubrik „Humor und Satire“, was der Vielschichtigkeit der Comics und ihrer Lesbarkeit für alle Altersgruppen besser entsprochen haben dürfte.

Die im „Stern“ veröffentlichten „Peanuts“ waren allerdings durch die wöchentliche Erscheinungsweise der Zeitschrift nur eine Art Besten-Auslese von Schulz‘ täglichem Schaffen.

In ihrem ursprünglichen täglichen Format wurde der Comic-Strip dem bundesrepublikanischen Publikum dann erst in den folgenden Jahren in anderen Publikationen serviert. Nach dem „Stern“ publizierten sukzessive auch zahlreiche westdeutsche Tageszeitungen die „Peanuts“ und verschafften ihnen so endlich ein Forum, wie es die Reihe in den USA von Anfang an hatte: als täglicher Strip.

Wie viele Zeitungen es hierzulande in den besten Zeiten waren, kann man heute nur noch vermuten. Weltweit wurden die „Peanuts“ nach Angaben der Rechteinhaber bis zum Tod ihres Schöpfers im Jahr 2000 und dem damit verbundenen Ende der Reihe in mehr als 2600 Zeitungen veröffentlicht und in über 21 Sprachen übersetzt. Zu Schulz‘ Lebzeiten erreichten seine Comics nach Angaben seiner Erbverwalter 355 Millionen Leserinnen und Leser in 75 Ländern.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Zeitungen, die die Reihe hierzulande noch regelmäßig nachdrucken, auf ein überschaubares Maß zurückgegangen. Nach Angaben des Bulls-Pressedienstes erscheinen die „Peanuts“ derzeit täglich noch in acht deutschen Regionalzeitungen sowie einmal wöchentlich in zehn weiteren Zeitungen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false