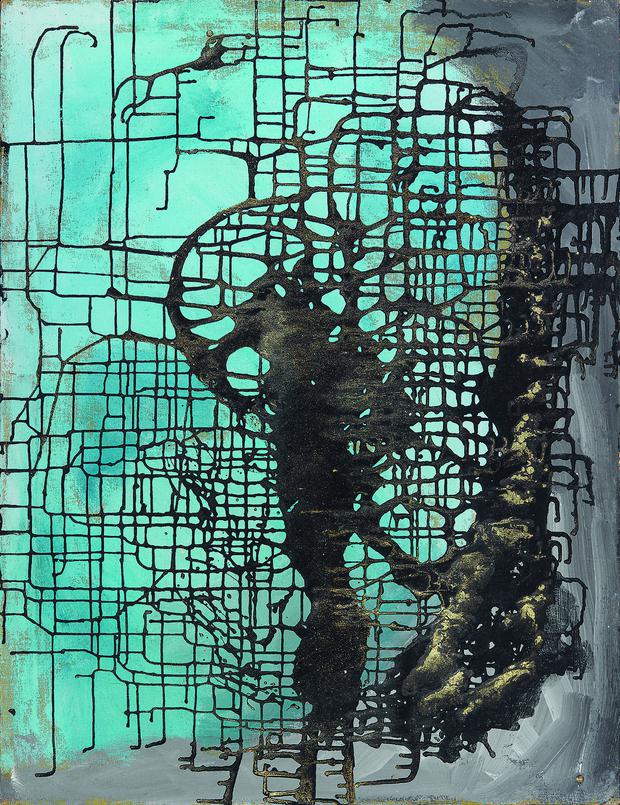

© Sammlung Ströher/VG Bild-Kunst, Bonn 2025/Foto: Henning Krause

Die übersehenen Künstlerinnen des Informel: Im Girls-Club der Avantgarde

Das Emil Schumacher-Museum in Hagen erinnert an Vertreterinnen der wichtigsten Kunstbewegung der Nachkriegszeit. Nur wenigen gelang es, international bekannt zu werden.

Stand:

In der Nachkriegszeit herrschte an gestischen Abstraktionen aus Männerhand kein Mangel. Bei der ersten Documenta vertrat 1955 die damals dominante Richtung des Informel jedoch nur eine Frau. Maria Helena Vieira da Silva gehörte zu den insgesamt gerade mal sieben Teilnehmerinnen der männerfixierten Veranstaltung.

Die gebürtige Portugiesin mit Wohnsitz in Paris hatte die Kunstströmung mitbegründet, die Anfang der 1960er ihren Zenit bereits überschritten hatte. Auch an den folgenden beiden Documenta-Ausgaben war die ehemalige Surrealistin mit ihren Raumentwürfen aus Liniengittern und zarten Flecken beteiligt. Das kam dem raren Fall einer etablierten Position gleich, die heute auf dem Kunstmarkt sechsstellige Preise erzielt.

Von den Männern gezielt abgedrängt

In der Ausstellung „InformElle“ im Emil Schumacher Museum in Hagen lassen sich neben Vieira da Silva nun Werkgruppen von 15 weiteren Malerinnen und Bildhauerinnen studieren, deren Karrieren nicht selten weniger glanzvoll verlaufen sind, weil man ihnen in dem männlich dominierten Kunstbetrieb kaum Beachtung schenkte.

Davon berichtet die einzige noch lebende Künstlerin der Ausstellung, die 90-jährige Roswitha Lüder, in einem Katalog-Interview: „Es war vollkommen klar, dass die Männer nicht daran interessiert waren, dass Frauen auch künstlerisch tätig sind.“ In diese Kategorie fielen auch die vielen kunstschaffenden Ehemänner der Künstlerinnen, die selbst nach einem Durchbruch strebten.

© Helen Dahm-Gesellschaft/Foto: Thomas Gerber

Wie Vieira da Silva nutzte auch Maria Lassnig die Écriture automatique der Surrealisten als Impulsgeber der Abstraktion. Sie traf André Breton in Paris und besuchte 1951 die wegweisende Ausstellung „Véhémences Confrontées“, die amerikanische und Pariser Informelle versammelte.

Deren Einfluss ist auf ihren Gemälden aus demselben Jahr nicht zu übersehen. Acht Jahre später hatte ihr Malgestus eine massive Veränderung hin zu breiten Pinselstrichen in leuchtenden Farben durchgemacht. Es war der Versuch einer Abgrenzung, dem die Defizite einer ziellosen Fingerübung anzusehen sind.

Es war vollkommen klar, dass die Männer nicht daran interessiert waren, dass Frauen auch künstlerisch tätig sind.

Roswitha Lüder, Künstlerin

Individualistisch besetzen wollte sich wohl auch die in Rumänien geborene und nach Paris emigrierte Natalia Dumitresco, die dank der Freundschaft mit dem Bildhauer Constantin Brâncuși Anschluss an die Kunstszene der Kapitale fand. Ihre wie Satellitenbilder wirkenden Farbmosaiken fielen durch Verbindungen grafischer und malerischer Elemente auf.

Schwer zu kämpfen hatte dagegen Juana Francés im vom Faschismus geprägten Spanien. Sie war die einzige Frau in der Gruppe El Paso und musste sich mit Ausgrenzungen durch die Kollegen herumplagen. Heute zählt sie mit ihrer erdigen Farbpalette, getropft oder gekratzt auf die Leinwand, zu den wichtigsten spanischen Künstlerinnen ihrer Zeit.

© Mary Bauermeister Art Estate/VG Bild-Kunst, Bonn 2025/Foto: Margot Gottschling

Experimentierfreudig ging auch die ungarisch-französische Malerin Judit Reigl mit ihren monumentalen Ölbildern um, die durchkomponierten Farbstrudeln ähnelten. Als sie André Breton 1954 in seiner Galerie L’Etoile Scellée ausstellte, schrieb er so begeistert wie misogyn: „Der Blick Judit Reigls dringt vom Grund des versiegelten Sternes herauf. Es scheint so unwahrscheinlich, dass das vorwärtsstürmende Schiff von einer Frauenhand gelenkt werden könnte.“

Auch Brigitte Meier-Denninghoffs Riesenskulpturen waren in Westdeutschland der 1950er eine Revolution. Ihr bekanntestes Werk dürfte die Plastik auf dem Mittelstreifen der Berliner Tauenzienstraße sein, die sie 1987 gemeinsam mit ihrem Mann Martin Matschinsky schuf. Die frühen kleinformatigen Arbeiten aus Messing und Zinn in Hagen, die aus filigranen Stäben, Röhren und Platten bestehen, überraschen umso mehr mit ihren unkontrolliert geschmolzenen Formen.

Wie präsent Informel in der Öffentlichkeit gewesen sein muss, beweist der Lebenslauf der Chinesin Chow Chung-cheng. Die Tochter eines Mandarins und Enkelin eines Vizekaisers, fand nach der Flucht aus dem konservativen Elternhaus und einem Promotionsstudium der Staatswissenschaften an der Pariser Sorbonne erst mit 42 Jahren zur Kunst.

Während des Zweiten Weltkrieges heiratete sie den Diplomaten Baron Georg von Köppen, mit dem sie seit 1956 in Bonn lebte. Nach einem Studium bei Willi Baumeister an der Stuttgarter Akademie verknüpfte sie ihre Abstraktionen mit einer kalligrafischen Linienführung. „Die Europäer sagen, die Chinesen malen ihre Schrift – ich sage, ich schreibe meine Malerei“, fasste sie ihren Ansatz zusammen, mit dem sie heute nur in wenigen europäischen Museen vertreten ist.

Die österreichische Malerin Soshana, die mit ihrer jüdischen Familie vor dem nationalsozialistischen Regime in die USA geflüchtet war, machte sich nach dem Krieg in ihrer neuen Heimat Paris keine Illusionen über die häufig prekäre Situation ihrer Mitstreiterinnen: „Der Inhaber der Galerie de France sagte mir unmissverständlich, dass sie keine Künstlerinnen unter Vertrag nehmen wollten, da dies als zu riskant angesehen wurde. Eine Frau könnte heiraten, Kinder bekommen und ihre Karriere aufgeben. 20 Jahre Öffentlichkeitsarbeit und eine langfristige finanzielle Investition in eine Künstlerin wären über Nacht ruiniert.“

Sie selbst war da bereits geschieden, hatte einen Sohn, stellte aus und konnte von den Verkäufen ihrer Bilder leben. Vergessen wurde sie trotzdem.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: