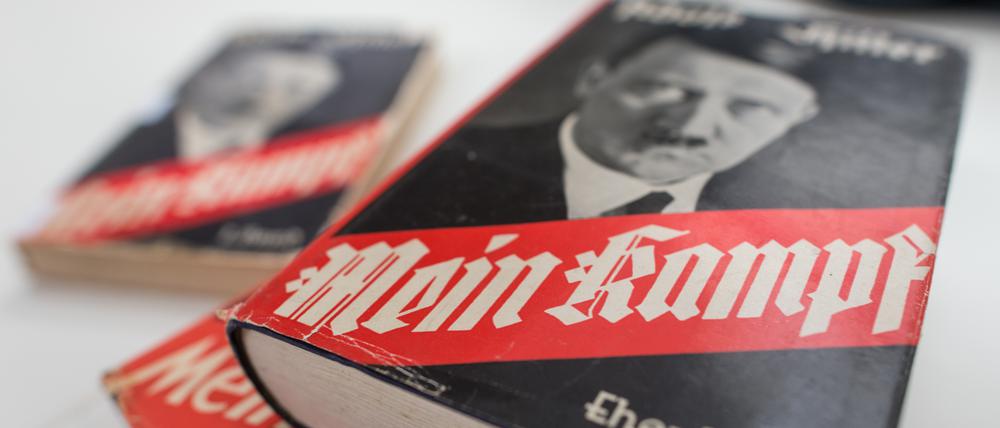

© dpa/Matthias Balk

„Gespickt mit zwanghaften Wendungen“: Wie man Hitlers Sprache übersetzt

Olivier Mannoni erklärt in einem Essay, was es heißt, „Mein Kampf“ ins Französische zu bringen. Seine Schrift versucht, geschichtliche und politische Erkenntnisse direkt aus der Stilistik zu schöpfen.

Stand:

Weil Adolf Hitler bis zum Ende seines Lebens in München gemeldet war, gingen seine Vermögenswerte in den Besitz des Freistaats Bayern über. Darunter waren auch die Rechte an „Mein Kampf“.

Das bayerische Finanzministerium gab in den kommenden Jahrzehnten sein Bestes, Neuauflagen des Buchs zu verhindern, doch die Regeln des Urheberrechts gelten auch für Massenmörder. 70 Jahre nach Hitlers Tod wurde das Werk gemeinfrei und jeder durfte damit tun und lassen, was er wollte.

Schon einige Jahre vor diesem in der deutschen Öffentlichkeit mit Unbehagen erwarteten Auslaufen der Schutzfrist begann eine breite Diskussion über die Notwendigkeit einer historisch-kritischen Edition und was eine solche leisten sollte. Die 2016 vom Münchner Institut für Zeitgeschichte herausgegebene Ausgabe in zwei Bänden konnte inhaltlich zwar nicht alle Kritiker überzeugen.

Das rasche Versiegen des Interesses an ihr widerlegte aber jene Stimmen, die dem Buch misstrauten, die eine Art Ansteckungsgefahr in ihm erkannten und es daher, ob mit oder ohne detaillierte Kommentare, am liebsten niemals im freien Verkauf gesehen hätten.

Befriedigung der eigenen Eitelkeit

Ein paar Jahre später tobte auch in Frankreich eine ganz ähnliche Debatte. Olivier Mannoni, der Übersetzer von „Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf“, der französischen Adaption der Münchner Ausgabe, fand sich plötzlich im Zentrum eines bis in höchste politische Kreise geführten Streits über die Gefahr, die von einem solchen Buch ausging.

Einen reichlichen Teil seines nun auf Deutsch erschienenen Essays „Hitler übersetzen“ verwendet der 1960 geborene Germanist darauf, seinen Einsatz für das Projekt darzustellen und die Argumente seiner Gegner zu widerlegen. Man könnte aus diesen Schilderungen Erkenntnisse über die französische Debattenkultur ziehen, zumal im Vergleich zur deutschen, wenn Mannoni in diesen langen Passagen nicht vor allem der Versuchung erläge, die eigene Eitelkeit zu befriedigen.

Deutlich interessanter ist sein professioneller Blick als Übersetzer auf diesen Text, zumal er ihn so genau kennen dürfte, wie nur wenige Menschen außer ihm. Mannoni hat „Mein Kampf“ zweimal übertragen. Der erste Entwurf hat Hitler lesbar gemacht, hat ihn sprachlich in gewisser Weise aufgewertet, was die mit der Edition betraute Historikerkommission nicht überzeugte.

Die zweite, die letztlich gedruckte Fassung, hat den Text so authentisch belassen wie möglich: „trübe, voller Fehler und Wiederholungen, oft unleserlich, mit einer wackligen Syntax, gespickt mit zwanghaften Wendungen“.

Missachtung der Syntax

Denn ja, Hitler war ein miserabler Autor. Oder doch nicht? Ist ihm der schwache Stil womöglich nicht einfach unterlaufen, sondern ist er Ausdruck eines Programms? Mannoni deutet in diese Richtung, wenn er schreibt: „Die Missachtung der Syntax und ihrer strengen Gliederung, die extreme Vereinfachung des Diskurses sind der sicherste Weg zur Gewalt. Das binäre Denken in Gut/Böse, Freund/Feind, lebenswürdig/-unwürdig etc. passt nicht zur Komplexität der Sprache.“

Mannoni argwöhnt also in Hitlers Stil eine gewaltsame Zurichtung. Will die komplexe Sprache die Realität abbilden und in ihrer Vielfältigkeit gestalten, so zwängt Hitlers enges Schema von Gut und Böse sie in einen Schraubstock. Das Totalitäre, es beginnt bei Mannoni im Satzbau. Sein Essay ist der Versuch, geschichtliche und politische Erkenntnisse direkt aus der Stilistik zu schöpfen.

Hierfür untersucht er neben „Mein Kampf“ auch Goebbels’ Tagebücher, Himmlers Korrespondenz oder die Schriften des nationalsozialistischen Ideologen Alfred Rosenberg. Texte wie diese zu übersetzen, erfordere nicht nur die Kenntnis des Deutschen, sondern auch die eines ganz eigenen Idioms. „Es ist vielmehr die Übersetzung aus einer Sprache, die für einen und von einem mörderischen Totalitarismus geprägt wurde, einer Sprache, die Angst machen sollte“, schreibt Mannoni.

Nazis zu übersetzen und die historischen Kontexte zu beleuchten, aus denen heraus sie schrieben, ist eine Möglichkeit, sich zu trainieren und zu sensibilisieren für kommende politische Gefahren.

Denn, so die hier vertretene Ansicht, die Gewalt kommt von der Sprache und fällt aus ihr heraus über die Menschen her. Wie genau das passiert und wie dieses Verhältnis zwischen Sprache und politischer Realität im Detail beschaffen ist, darüber schweigt sich Mannoni leider aus und pocht nur immer wieder auf seine enorme Bedeutung – auch für die Gegenwart.

Das Phänomen Donald Trump ebenso wie den derzeitigen Aufschwung der Rechtsextremen rühren Mannoni zufolge daher, dass die Sprache vergangener Totalitarismen, dass die Sprache Hitlers und all der anderen, noch nicht oft genug widerlegt, noch nicht oft genug in die Sprache der Wahrheit übersetzt wurde.

Antifaschismus, das ist so betrachtet die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft und der intellektuellen Debatte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: