© Red Tower Gmbh

Letzte Runden in Chemnitz: Die verletzliche Seite der Kulturhauptstadt

Chemnitz besticht weniger durch Schönheit als rauen Charme. Drei Ausstellungen zum Abschluss zu Munch, Beton und Graffiti zeigen eine andere Seite der Stadt.

Stand:

Wer bei Dunkelheit aus dem Chemnitzer Bahnhof heraustritt, dem leuchtet in gelben Lettern der Bibelspruch „Fürchtet Euch nicht“ entgegen. Das fängt ja gut an, könnte man meinen, ausgerechnet in einer Stadt, die 2018 weltweit für Schlagzeilen sorgte, als rechte Schläger in der Innenstadt Ausländer jagten und es zu einem Todesfall kam.

Vom Demokratie- bis zum Hutfestival

Knapp neun Monate nach der Eröffnung des Kulturhauptstadt-Jahres mit dem Bundespräsidenten lässt sich schon jetzt sagen, dass es für Chemnitz ein Erfolg geworden ist. Bereits im Juni nannte die Pressestelle erste Publikumszahlen – Rekorde, ob beim Demokratie- oder Hutfestival, dem Garagen- oder Tangofestival, ebenso der Pflanzung von Apfelbäumen. Bei den Kunstsammlungen müssen inzwischen Zeitfenster-Tickets gebucht werden, die Hotels haben ihre Preise erhöht.

Fürchtet Euch nicht, das haben sich die Chemnitzer schon vor dem Mauerfall einander zugeraunt und dann -gerufen. Unter den Handzetteln mit der Einladung zu den widerständigen Versammlungen in den Kirchen stand ebenfalls der Bibelspruch. Die Schrifttype von damals hat das Künstlerduo Doppeldenk, bestehend aus Andreas Glauch und Marcel Baer, für seine Lichtinstallation auf dem Bahnhofsvorplatz nun wieder gewählt. Insider erkennen sie sogleich.

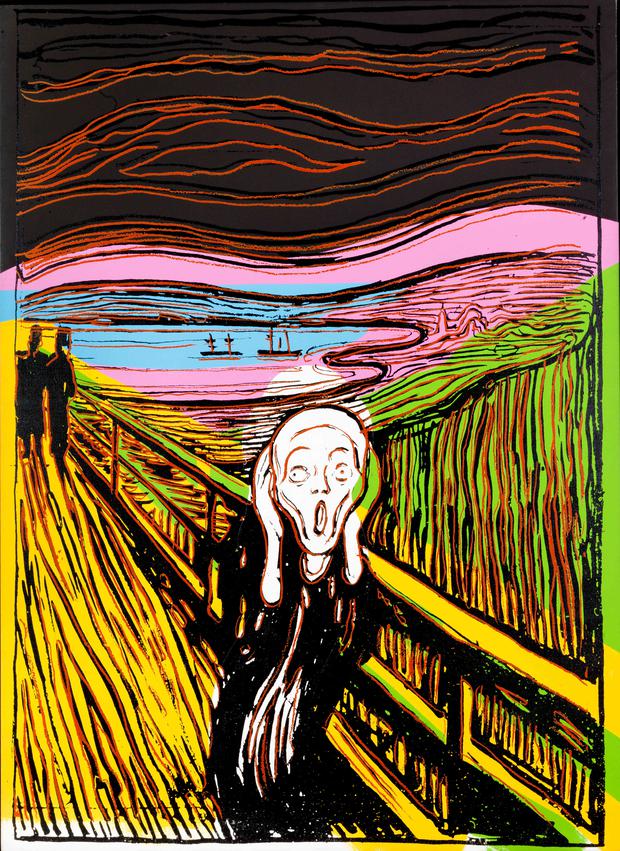

© Michal Tomaszewicz © 2025 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

Ihr Beitrag fällt aus dem Rahmen des Public Mural Programms, das René Kästner von der Hallenkunst für die Kulturhauptstadt organisiert, denn das Duo stammt aus der Stadt, ihre Installation stellt nun einmal keine Wandmalerei dar. Das Programm richtete sich eigentlich an auswärtige Graffiti-Künstler, achtzig Gäste kamen insgesamt unter anderem aus Belgien, Frankreich, Polen, Tschechien und den USA für eine Residency in den expressionistischen Büroturm Cammann-Haus nach Chemnitz und entwickelten von dort oben aus ihre Projekte.

Als Idee steckt dahinter, Bleibendes für die Zeit nach dem Jubeljahr zu schaffen. Koordinator René Kästner verhehlt seine Sorge nicht, dass vieles andere wieder verschwinden könnte, wenn keine Fördermittel mehr fließen. Das gigantische Porträt des Chemnitzer Holocaust-Überlebenden Justin Sonder an einer Brandmauer unweit vom Hauptbahnhof von Streetart-Künstler AKUT alias Falk Lehmann wird sich halten. Es wird allerdings auch daran erinnern, wie es 2025 war, als Kulturtouristen herbeipilgerten und, wenn sie übers Wochenende blieben, irritiert auf die Montagsdemo der rechtsradikalen Freien Sachsen stießen.

© President and Fellows of Harvard College

Wer da so mitmarschiert, könnte auch auf Hendrik Beikirchs Wandbild auf dem ehemaligen Werkgelände der VEB Numerik „Karl Marx“ zu sehen sein, eine auf 48 Meter vergrößerte Aufnahme des letzten Arbeitskollektivs von 1988. Der Künstler will damit jene Menschen würdigen, die sich ein Jahr später in einem neuen Leben zurechtfinden suchten und häufig ihre Arbeit verloren, viele wurden zu Wende-Verlierern. Genau die machen es uns jetzt schwer, sagt Kästner im Hinblick auf den wachsenden Zuspruch für die AfD.

Das Schroffe bleibt Chemnitz eingeschrieben

Von der politischen Aufladung der Wandbilder im öffentlichen Raum ist in der ergänzenden Ausstellung in der Markthalle Chemnitz nur noch wenig zu spüren. Sie erzählt die Geschichte der Streetart-Szene seit den New Yorker Anfängen in den frühen Siebzigern und stellt die Entwürfe der nach Chemnitz eingeladenen Graffiti-Künstler vor.

Nur noch einmal wurde es in der Ausstellung rau, als die Polizei vergangene Woche im Auftrag der Hamburger Staatsanwaltschaft ein Werk konfiszierte: die vermeintlich gestohlene Front eines Hamburger U-Bahn-Triebwagens, auf die der Künstler „Rage“ sein Werk gesprayt hatte. Alle Verweise von René Kästner, dass es sich um einen Nachbau handele, halfen nicht. In der Ausstellung befinden sich nur noch die restlichen Teile.

Das Schroffe bleibt Chemnitz eingeschrieben, das nehmen wohl alle Kulturhauptstadt-Besucher mit. Das Beton-Festival „Fritz 51“ des Instituts für Ost-Moderne geht es deshalb frontal an. Anlass für das Festival ist das 51-jährige Bestehen des Fritz-Heckert-Wohngebiets im Süden der Stadt, eine der größten Wohnsiedlungen in der DDR mit 90.000 Bewohnern. Eine Ausstellung und Konzerte im legendären Club Atomino setzen sich mit dem spröden Baumaterial auseinander, dem die unwirtlichen Städte in Ost wie West ihr Antlitz verdanken.

© Red Tower Gmbh

Die Kuratorin Sophia Pietryga aber widmet dem Stoff mit ihrer Ausstellung „Sicht-Beton“ im Wirkbau, einer ehemaligen innerstädtischen Fabrikhalle, eine Hommage. Die 15 zwischen 1983 und 1992 geborenen Künstler verarbeiten hier mit ihren zwischen Bauzäunen platzierten Arbeiten wehmütig Kindheitserinnerungen an die Platte oder gehen humorvoll auf Distanz, andere definieren die kulturellen Codes um. So heben Jay Gard und Susanne Piotter als Verbeugung vor dem einst omnipräsenten Fassadenschmuck an Kaufhallen und öffentlichen Gebäuden kunstvoll gegossene Betonornamente auf Sockel.

Berührend sind die Fotografien von Andreas Johnen, der unter die Balkone der Erdgeschosswohnungen kroch, einst höhlenartige Rückzugsorte der Kinder und Jugendlichen in den Plattensiedlungen. Ihre verbliebenen Kritzeleien erinnern an jene Inschriften auf Pariser Straßenmauern, denen schon Brassaϊ in den 1930ern ein fotografisches Denkmal setzte. Am Ausstellungsausgang ist mit einem Augenzwinkern eine Schallplatte aus Beton zu erwerben, die sich tatsächlich abspielen lässt. Beate Düber bietet dort als Edition einen essbaren „Beton-Keks“ an. Mancher Chemnitzer hätte sich da etwas Schöneres gewünscht, berichtet sie verschmitzt.

Vielleicht auch etwas Tröstlicheres in den Kunstsammlungen am Theaterplatz, wo als Tusch zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres eine große Munch-Ausstellung zu sehen ist. Der norwegische Maler wird seit jeher in Chemnitz gefeiert, weilte er doch mehrere Wochen in der Stadt, um die Familie des Textilfabrikanten Esche zu porträtieren, dem wiederum Henry van de Velde eine bis heute bewunderte Villa als Gesamtkunstwerk erbaute. Diesmal allerdings wird das Werk des Moderne-Pioniers mit dem Thema Angst verknüpft, dem prägenden Gefühl unserer Zeit, wie Kuratorin Diana Kopka konstatiert: Angst vor Krieg, Klimakatastrophe, Arbeitslosigkeit, insbesondere junge Menschen fürchten seit Corona die Einsamkeit.

Die Ausstellungsmacherin hat einen komplexen Parcours eingerichtet, der fantastische Leihgaben großer Museen zusammenführt, aber auch Munchs Verbindung nach Chemnitz rekonstruiert und zeitgenössische Positionen einbezieht. „C – the Unseen“, das Motto der Kulturhauptstadt, kehrt hier unterschwellig wieder zurück. Künstler tauchen auf, die bislang viel zu wenig zu sehen waren, auch weil sie das Leben nicht mehr ertrugen, jung verstarben. Sie sind Munch geistesverwandt.

Eine Seelenlandschaft der Gegenwart schuf Sascha Weidner mit seiner Fotografie eines jungen Mannes, der am Ast eines Baumes baumelt und mit seiner rechten Hand fast die Wasseroberfläche eines im Sonnenlicht funkelnden Sees berührt. In diesem zarten Moment scheint Verletzlichkeit durch, die auch für Städte gelten kann. Chemnitz fürchtet sich trotzdem nicht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false