© dpa

Griechenland: Marmor, Stein und Zuversicht

Die Akropolis ist fast fertig restauriert, die Klassik wieder zum Greifen nahe. Für die Griechen ein Fixpunkt in der Krise. Das historische Erbe hält das Land zusammen - wie früher.

Stand:

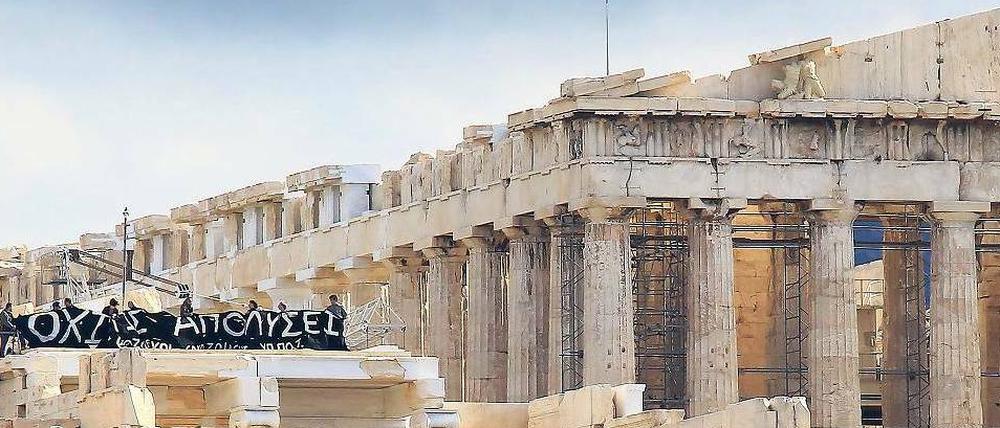

Bewölkt ist der Himmel über Athen. Die Tempelsäulen auf der Akropolis verschmelzen mit dem Grau des Himmels. Von der Fußgängerstraße, die die archäologische Zone umgibt, ist ein Transparent auszumachen, das vor das Gebälk der Propyläen, des Torbaus der Akropolis, gespannt ist. „Keine Entlassungen!“, so die Übersetzung der aufgepinselten Losung: Die politische Wirklichkeit ist am zweieinhalb Jahrtausende alten Mittelpunkt der griechischen Hochkultur angekommen. Ausgerechnet das Kulturministerium und seine Institutionen müssen einen Personalabbau von knapp einem Drittel verkraften. 2000 Kündigungen hat es bereits gegeben.

Anderntags strahlt die Sonne aus reinem Blau. Von Protest keine Spur mehr. Auf den Stufen der Propyläen wartet Charalambos Bouras, ein Herr von 77 Jahren, doch im Grunde alterslos wie die Bauten hinter ihm. Er steht aufrecht wie eine Säule, korrekt mit Sakko und Krawatte inmitten der Touristenmassen, die wie jeden Tag den viel zu schmalen Weg hinaufdrängen. Bouras spricht mit leiser, klarer Stimme – wie ein Professor aus vergangenen Zeiten. Er ist der Präsident der Restaurierungskommission, seit deren Einrichtung vor 35 Jahren, und er macht nicht den Eindruck, dieses Amt allzu bald aufgeben zu wollen. Eigentlich sollste die gegenwärtige, nunmehr dritte umfassende zu diesem halbrunden Jubiläum abgeschlossen sein. Tatsächlich wird sie sich noch eine Weile hinziehen.

Doch das kann den Gesamteindruck der Akropolis, wie er sich seit dem Ende des Sommers darbietet, nicht trüben: ein weiß leuchtendes Monument gegen die Missstimmung, die Staat und Gesellschaft befallen hat. Die Propyläen sowie der zur rechten Seite aufragende Tempel der Athena Nike sind vollständig fertiggestellt. Die Propyläen waren vor Ort zerlegt, der Nike-Tempel gar vollständig entfernt und restauriert wiederaufgebaut worden. Nun sind alle Fehlstellen durch Marmor aus denselben antiken Steinbrüchen ersetzt worden. Die neuen Teile blitzen in hellem Weiß, während die antiken Stücke gelbliche Patina tragen.

Behände turnt Bouras voran, um auf die luftig-kühle Höhe des Nike-Tempels zu gelangen, was dem gewöhnlichen Besucher aus gutem Grund verwehrt bleibt. Entfernt vom Strom der Touristen stellt sich zwischen Himmelsblau und Marmorweiß jenes Glücksgefühl ein, das die Harmonie der klassischen Bauten seit jeher gewährte. Jetzt präsentiert sich dieses Tempelchen, so klein im Vergleich zum Parthenon, als die vollendete Verkörperung aller Griechensehnsucht seit Winckelmann.

Kein Vergleich zu den grauen, erbärmlich zugerichteten Steinfragmenten, die Bouras vor 33 Jahren im Magazin der Unesco vorzeigen musste, als der Zerfall des Marmors nur noch eine Frage der Zeit schien. „Die Zerstörung“ – schrieb er damals – „hat alarmierende Ausmaße angenommen.“ Hauptursache war das Schwefeldioxid aus Industrieabgasen und dem Rauch von Zentralheizungen. Und heute, 2010? Vom Athener Smog ist nichts zu sehen. Es hat sich – riechbar auch drunten im Straßengewirr der Altstadt – viel in Sachen Luftverbesserung getan.

„Nichts an der Gestalt der antiken Monumente darf verändert werden“, doziert Bouras im Weitergehen: „Zugleich wollen wir dem Denkmal Akropolis einen größeren Wert geben.“ Der kleine Roma- und Augustus-Tempel gleich hinter der Ostseite des Parthenon, erbaut vor gut 2000 Jahren, soll aus den vorhandenen Trümmern wiedererrichtet werden. Es klingt wie eine späte Wiedergutmachung an den Sünden des 19. Jahrhunderts, als alle Spuren aus römischer, byzantinischer oder ottomanischer Zeit radikal beseitigt wurden. Damals, vor der Gründung des neugriechischen Staates 1832, ging es „um die Wiederentdeckung der klassischen Periode, doch ebenso um die Konstruktion einer nationalen Identität“.

Über diese Identität ist in den vergangenen Monaten viel geredet und gerätselt worden, anderswo in Europa vielleicht mehr als in Griechenland selbst. „Das Geld der EU hat uns sehr geholfen“, meint Bouras, ohne Zweifel an der sinnvollen Verwendung der Gelder zuzulassen. 1999 wurde auf EU-Ebene eine eigene Institution für die Akropolis geschaffen, seit diesem Jahr fließen die EU-Mittel. Bouras lächelt: „Seither gibt es keine Schwierigkeiten mit der Regelmäßigkeit der Zahlungen mehr.“ Für das Jahrzehnt ab 2000 wurden die Mittel EU-seitig auf knapp 33 Millionen Euro jährlich aufgestockt, elf weitere Millionen kamen aus dem griechischen Staatshaushalt. Bis heute standen mithin 44 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, „doch die EU wird sich auch an der Westseite des Parthenon beteiligen“, weiß der Kommissionspräsident. Das ist die noch ausstehende Tempelseite, um derentwillen der hässliche, doch unentbehrliche Spezialkran, der seit 1981 die Silhouette des Bauwerks verunziert, stehen bleiben muss.

Dem Restaurierungskomitee ist die Wiederherstellung des klassischen Athen gelungen, als Widerlegung der Moderne, deren Schattenseiten in der griechischen Hauptstadt so überaus hässlich zutage getreten sind. Bouras ist von Haus aus Architekt, doch sprudeln bei ihm nur so die Namen derer, die in Deutschland studiert haben, darunter der Chef des neuen Akropolis-Museums, Dimitrios Pandermalis, der 1965 in Freiburg promovierte. In diesem Museum sind die wenigen Teile des Parthenon-Frieses aufgestellt, die der notorische Lord Elgin 1801 zurückließ, als er abreißen ließ, was immer er nach England verschiffen konnte.

Die Rückkehr der in Großbritannien „Elgin Marbles“ genannten Friesplatten aus dem British Museum war und bleibt ein Dauerthema der griechischen Politik. Charalambos Bouras will damit nichts zu tun haben. Er habe sein Komitee „aus diesem Problem vollständig herauszuhalten versucht“. Bouras setzt nach: „Unsere Aufgabe ist es, die Denkmäler zu retten, so wie wir sie vorgefunden haben.“ Aber die Öffentlichkeit? „Gewiss, die generelle Meinung fordert die Rückkehr. Meine Meinung hingegen ist: Lasst uns die Frage offenhalten.“ Bouras pflegt beste Beziehungen zum British Museum, das er kürzlich zu einem „Studientag“ beehrte. Es ist, aus Berliner Sicht, wohl dieselbe Schizophrenie wie bei der Nofretete, die allem Marktgeschrei zum Trotz doch immer wieder als „beste Botschafterin“ herhalten muss.

Eine Wiederanbringung von Friesplatten steht nicht zur Diskussion. Ihr Ort bleibt das Londoner Museum. Die Skulpturen auf der Akropolis sind längst durch Kopien ersetzt. Vor 35 Jahren gab es darüber heftige Dispute mit der „älteren Generation“, wie Bouras seine Vorgänger nennt. Erst Ende 1974 war die Militärdiktatur der Obristen zusammengebrochen. Im Jahr darauf wurde die neue Akropolis-Kommission gegründet, und Bouras wurde ihr Präsident. Wieder bildete das klassische Erbe die Klammer, die ein erschüttertes Land zusammenhalten sollte. So auch jetzt. Die Machenschaften von Politik und Finanzwelt haben das Land an den Rand des Abgrunds geführt – und zugleich ist die griechische Klassik jetzt wieder zum Greifen nahe gekommen.

Die Krise hat überall zu Streiks und Demonstrationen geführt, das Transparent vom Vortag war ein kleines, für die Touristen kaum merkliches Zeichen. Gab es jemals Konflikte mit der Regierung? „Niemals!“, ruft Bouras. Es ist ein diplomatisches Rufen, aus dem die Erfahrung von 35 Jahren Leitungstätigkeit für die Rettung der Akropolis herausklingt. Da muss man mit wechselnden Regierungen können, um der Sache willen. Will man es verdenken? Das Blau des Himmels ist jetzt, zur Mittagsstunde, noch eine Spur kräftiger, das Weiß der Marmorsäulen kälter und strahlender, und der Besucher spürt, dass es Dauerhafteres gibt in Griechenland als die gegenwärtige Krise.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: