© Muhrbeck/Streubel, Berliner Dom

Millionenbaustelle Hohenzollerngruft im Berliner Dom: Die Auswicklung des Großen Kurfürsten

Nach sechs Jahren Sanierung wird die Gruft im Berliner Dom im Februar wiedereröffnet. 91 kostbare Sarkophage sind in eine der bedeutendsten dynastischen Grablegen Europas zurückgekehrt.

Stand:

Wenn Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, genannt „der Große“, dieses raumfüllende Geraschel noch hören könnte. Doch die Gebeine des glaubenstoleranten Großen Kurfürsten, der dem vom Dreißigjährigen Krieg verheerten Brandenburg-Preußen mit der Aufnahme von 20.000 Hugenotten einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung sondergleichen bescherte, bleichen seit 1688 in der Grablege der Hohenzollern unter dem Berliner Dom.

© Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Dort machen sich am Mittwochvormittag vier Menschen mit weißen Handschuhen an dem gut eingewickelten Marmorsarkophag des Großen Kurfürsten zu schaffen. Das zehn Tonnen schwere Trumm hat er 1878 bezogen, nachdem sein barocker Prunksarg aus Holz, der jetzt eine Etage höher in der Predigtkirche steht, erste Ermüdungserscheinungen aufwies.

Ein Schnitt mit dem Messer durch die Klebefolie und die knisternden Papierlagen heben sich. Darunter wird ein sachlicher Koloss aus grauem Marmor sichtbar, den vorne die schlichte goldene Inschrift „Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Große“ samt dem Sterbejahr ziert. Restaurator Thomas Lucker, Dombaumeisterin Sonja Tubbesing, Dompredigerin Christiane Münker und Birgit Walter, die die zukünftige Ausstellung der Hohenzollerngruft kuratiert, wachen bei dem Besichtigungstermin darüber, dass die Pressevertreter keinen Unsinn machen.

© dpa/Markus Lenhardt

Nach zehn Jahren Planungs- und sechs Jahren Bauzeit wird die Hohenzollerngruft im Februar 2026 wiedereröffnet. Es ist das aufwändigste Bauvorhaben seit dem 1993 abgeschlossenen Wiederaufbau des Berliner Doms. 91 kostbare Sarkophage mussten dafür in ein wohltemperiertes Kunstdepot nach Pankow geschafft und dort gelagert werden. Jetzt sind sie heil wieder zurück und beziehen sukzessive wieder ihren Platz in der Gruft. Die Auswicklung des Großen Kürfürsten hat den symbolträchtigen Anfang gemacht.

© dpa/Markus Lenhardt

Die Hohenzollerngruft gehört als größte und wichtigste dynastische Grablege Deutschland zu Europas bedeutenden Grüften, vergleichbar mit der Kapuzinergruft der Habsburger in Wien und der Grablege der spanischen Könige im Escorial von Madrid. Nur legten die protestantischen Hohenzollern, die mit Wilhelm II. den letzten deutschen Kaiser stellten und sich unlängst einen langwierigen Entschädigungsprozess mit dem Land Brandenburg lieferten, über die Jahrhunderte weniger Wert auf einen ordentlichen Zustand der Familiengebeine als katholische Königshäuser. Das merkt Birgit Walter an: „Die Dynastie hatte weniger den Anspruch, ihre Legitimation über die Herrschergrablege zu untermauern“.

1945 krachte die Domkuppel in die Gruft

Schon bevor Bomben des Zweiten Weltkriegs 1945 die Domkuppel in Brand setzen und deren Überreste durch den Domboden bis in die Gruft krachten, was Ecken am Marmorsarg des Großen Kurfürsten abplatzen ließ und weniger robuste Särge ganz zerstörte, lagen bei Hohenzollerns über die Jahrhunderte manchmal Knochen und Grabbeigaben keuz und quer.

© Muhrbeck/Streubel, Berliner Dom

Das ist seit 1999, als die Gruft in ihrer jetzigen Form eröffnet wurde, allerdings Geschichte. Nirgends in Berlin ist es so aufgeräumt, freundlich und hell wie in der Hohenzollerngruft. Der Gruselfaktor: Null. Zumindest wenn, wie jetzt, die Beleuchtung auf 100 Prozent hochgefahren ist, zur Eröffnung wird sie dann gedimmt. Was ans Herz geht, selbst nun, wo sie noch zu kleinen weißen Papierpaketen verschnürt sind, ist die Menge der Kindersärge. In der neuen chronologischen Anordnung der Gruft, die zukünftig auch Familiengruppen sichtbar macht, stehen die verstorbenen Kinder bei den Eltern. Ihre Sarkophage sprechen davon, dass die hohe Kindersterblichkeit früherer Jahrhunderte auch den privilegierten Adel nicht verschonte.

© Muhrbeck/Streubel, Berliner Dom

In solche Details wird zukünftig ein Vermittlungsraum zur Gruft und zur historischen Trauerkultur einführen. Er gehört mitsamt neuer Klima- und Belüftungstechnik und einem lasergestützten „Sargsicherungssystem“ zu den baulichen Neuerungen. Letzteres soll Besucher ohne schrilles Piepsen, das die Pietät des musealen Ortes, der eigentlich ein Friedhof ist, stören würde, davon abhalten, die teils mit Stoffen bezogenen Särge zu berühren. Wenn eine rote Lichtschranke aufflammt, heißt es: Zurücktreten bitte!.

Nötig wurde die Sanierung, weil die Vor-Corona-Besuchszahlen des Doms auf 765.000 Leute pro Jahr angewachsen waren und für ein zu warmes und zu feuchtes Klima in der Gruft sorgten. Das wiederum schädigte die Särge. Rund 29 Millionen Euro wird die Sanierung kosten, sagt Dombaumeisterin Tubbesing. Senat und Kulturstaatsminister haben das Projekt gefördert. Natürlich zahlt auch die Kirche. Und wie beteiligt sich das Haus Hohenzollern? Da lächelt Tubbesing fein, spricht von vielfältiger Unterstützung und einem „symbolischen Geldbetrag“.

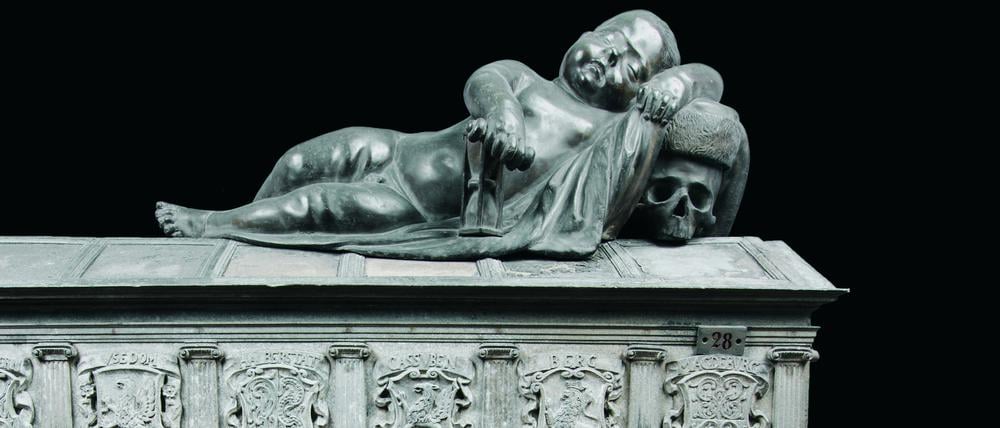

Will man die kunsthistorische Entwicklung von 500 Jahren Sepulkralkultur an der Hohenzollerngruft ablesen, muss man auch zukünftig die nicht mehr mit Gebeinen belegten Prunksärge oben in der Predigtkirche besuchen gehen, die links und rechts in den Nischen stehen. Den des Großen Kurfürsten und seiner Gattin und vor allem Andreas Schlüters’ hochbarocke Sarkophage von König Friedrich I. in Preußen und Königin Sophie Charlotte, deren Name von einem knöchernen Sensenmann am Fuß des Sarges in das Buch des Todes geschrieben wird. Es sind dekorative Schlachtschiffe aus vergoldetem Blei und Zinn, die der Unausweichlichkeit des Todes mit dem Prunk irdischer Bildhauerkunst trotzen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: