© IMAGO/piemags/imago

Mit offenem Visier: Steffen Martus schreibt eine Geschichte der Gegenwart durch die Augen der Literatur

Der Berliner Germanist wagt einen Appell, das Erzählen als gesellschaftliche Praxis zu begreifen, und beginnt damit im deutschen Wendeherbst 1989.

Stand:

Mit Goethes „Wilhelm Meister“ sah Friedrich Schlegel den neuen Roman geboren: Im Gegensatz zu anderen Gattungsvertretern war hier eine Literatur zu lesen, die eine Abkehr von Heldengeschichten der Vergangenheit bedeutete. Aus dem Helden war ein Jedermann geworden, von dem in einer offenen, unabgeschlossenen Form erzählt wurde. Ein postheroischer Roman, bevor es das Wort gab.

Der Literaturwissenschaftler Steffen Martus hat sich in „Erzählte Welt“ auf seine eigenen Wanderjahre durch unsere Gegenwart begeben. Im Gepäck hat er seine Leitthese, die er entlang von Schlegels Text zum Wilhelm Meister entwickelt: Für offene Erzählformen braucht es offene Köpfe. Vorsicht ist da geboten, wo sich Sehnsüchte nach Heldengeschichten und geschlossenen Erzählungen bilden.

„Erzählte Welt“ ist keine Literaturgeschichte der Gegenwart, sondern eine Geschichte der Gegenwart durch die Augen der Gegenwartsliteratur. 1989 lässt Martus seine Gegenwart beginnen. Am 4. November versammelten sich Hunderttausende auf dem Alexanderplatz, um für Freiheitsrechte zu demonstrieren. Unter den prominenten Rednern: Christoph Hein, Stefan Heym und Christa Wolf.

Als die DDR stürzte, war die Literatur in der ersten Reihe, die Autoren „galten in dieser Situation als Sprachrohr des Zeitgeists, als Menschen, die die historische Stimmung besonders sensibel erfassen und so zu artikulieren vermögen“. Doch die beiden Teilstaaten hatten ihre Schwierigkeiten, im gemeinsamen Deutschland anzukommen.

Heldenhaft oder postheroisch?

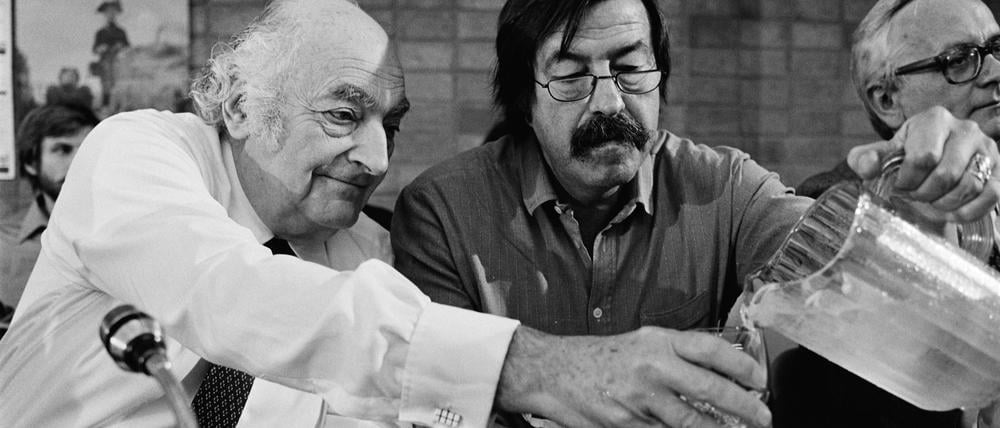

Das Loch, das im Herzen dieses zusammengewachsenen Körpers klaffte, sollte der eine große Wenderoman stopfen, eine Meistererzählung. Als Günter Grass sich an seiner Version 1995 mit „Ein weites Feld“ versuchte, wurde er öffentlich von Marcel Reich-Ranicki dafür hingerichtet. An der Vereinigung macht Martus die politische Dimension narrativer Fragen deutlich: Erzählt man die Wende als ein Ereignis weniger Helden oder als eine postheroische Tat der Vielen?

Das neue Deutschland suchte seine Rolle in der Welt und die Literatur ihre Rolle in der Gesellschaft. Martus zeichnet nach, wie das Ende der Ordnung des Kalten Kriegs verschiedenste Abwehrreaktionen auslöste. Während Peter Handke seine eigene Geschichte der Jugoslawischen Zerfallskriege erzählte, lieferte Botho Strauß den antimodernen Sound zu den restriktiven Jahren der neuen Asylpolitik unter Helmut Kohl.

In ihrem Windschatten hatte sich längst eine neue Generation formiert, Autoren wie Reinhard Jirgl, Thomas Brussig, Rainald Goetz und Thomas Meinecke, die die Literatur ästhetisch in das neue Jahrtausend führen sollten. Und auf ihren Schultern saßen bereits ihre Nachfolger: Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Sybille Berg auf der einen, Judith Hermann, Karen Duve, Juli Zeh auf der anderen Seite.

Die neoliberalen Jahre der Generation Golf brachen an: Während man an den Solidargemeinschaften sägte und Stilgemeinschaften gründete, schuf man im Kampf gegen den Terror neue Feinde. Die Literatur inkorporierte populäre Formen, während das Marketing Einzug in den Literaturbetrieb hielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vorgespult in die jüngste Gegenwart findet Martus eine komplizierte Gemengelage vor: Während sich die deutschsprachige Literatur für migrantische Stimmen und ihre Ästhetiken geöffnet hat, sieht Martus den rechten Vibe Shift nicht spurlos vorüberziehen. Martus fragt: „Was hatten die 2010er Jahren nur mit dem literarischen Feld angestellt?“

Kampf mit dem Mainstream

Wenn Literatur „Gesellschaft im Kleinen“ ist, dann erfuhr sie ab der Mitte der Zehnerjahre auch ihren Rechtsruck. Autoren wie Monika Maron oder Uwe Tellkamp sehen sich seit Jahren in einen Kampf mit dem Mainstream verwickelt und träumen von der abgeschlossenen Welt. Einleuchtend hält Martus Tellkamp entgegen: „Was aber wäre, wenn er die Kreativitätsprozesse politisch ernst nehmen würde, die die Arbeit an seinen Romanen offenbar bestimmen? Die Flexibilität und Gestaltbarkeit von Grenzen? Die Migrations- und Integrationsfähigkeit von Romanelementen? Die offene Zukunft seiner Schreibprojekte?“

Erstaunt findet man sich schließlich am Ende des Weges vor. Man ist ein bisschen müde, auch frustriert, weil der Autor Schlenker und Umwege macht, doch zurück bleibt vor allem das Gefühl, nicht nur etwas über diese Gegenwartsliteratur, sondern etwas über die Gegenwart gelernt zu haben. In Zeiten, in denen die Geisteswissenschaften unter Rechtsruck und Spardruck geraten, entwickelt Steffen Martus hier einen politischen Blick auf literarische Formen, der am Text geschult ist.

Es ist ein Appell, das Erzählen als gesellschaftliche Praxis zu begreifen. Oder um es mit Schlegel zu sagen: „Es ist als sei alles Vorhergehende nur ein geistreiches interessantes Spiel gewesen, und als würde es nun Ernst.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: