© imago/ZUMA Press, Bearbeitung: Tagesspiegel

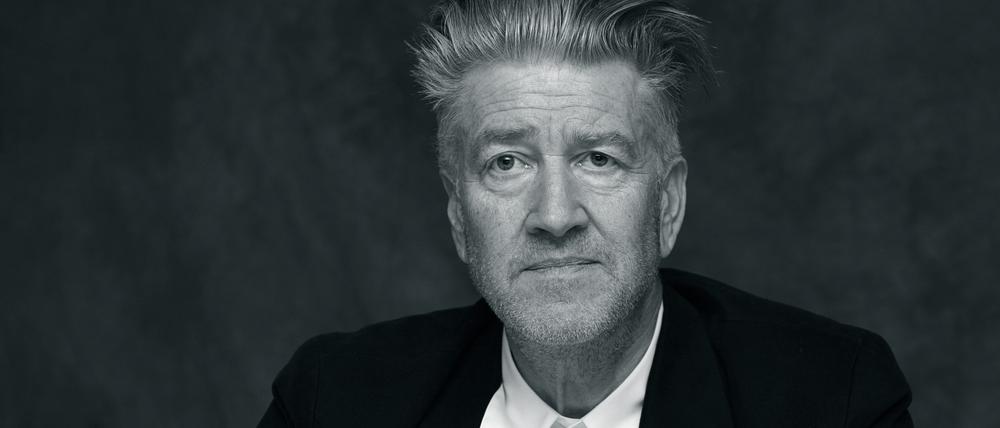

Nachruf auf David Lynch: Er ließ das Kino für uns träumen

Hinter blütenweißen Fassaden lauern die Abgründe. David Lynch hat sie immer wieder in lustvoll derangierten Bildern ausgeleuchtet. Nach ihm ist das Kino nicht mehr dasselbe.

Stand:

Im Kino des David Lynch verläuft das Leben nicht immer chronologisch, geschweige denn logisch. Manchmal kann es auch mehr als zwei Anfänge haben. Wie beim Saxophonisten Fred Madison in „Lost Highway“, der wegen des Mordes an seiner Frau zum Tod verurteilt wird und eines Morgens in seiner Gefängniszelle im Körper eines anderen aufwacht.

Oder bei den vielen Doppelgängern in der Kultserie „Twin Peaks“, mit deren dritter Staffel Lynch vor sieben Jahren seine Carte blanche als größter Visionär des Kinos beinah doch noch überreizt hätte: Duplikate oder auch böse Abspaltungen des eigenen Ichs, die in einer parallelen Realität ein Eigenleben führen. Und manchen von ihnen gelingt es sogar, durch ein Schlupfloch zwischen den Realitäten zu wechseln.

Eine metaphysische Vorstellung vom Konzept Leben – eine, die über die körperliche oder gar irdische Existenz hinausgeht – ist vielleicht keine schlechte Idee für einen Menschen, der zeit seines Lebens dem Laster des Nikotins gefrönt hat. Erst vor einigen Monaten erzählte David Lynch dem Filmmagazin „Sight and Sound“, dass bei ihm ein Lungenemphysem diagnostiziert worden sei. Mit dem Rauchen würde er nun aufhören müssen, Regie führen wolle er jedoch weiterhin, notfalls aus seinem Haus in den Hollywood Hills heraus.

Den Albträumen des Regisseurs entsprungen

Am Donnerstag ist David Lynch, der das amerikanische Kino neu erfunden hat, indem er seine abgründigsten Träume mit dem Publikum teilte, im Alter von 78 Jahren gestorben. Vielleicht reinkarnierte er im Moment seines Todes bereits im Körper eines anderen Menschen, wie so viele seiner Protagonisten. Seine Filme werden für immer im kollektiven Gedächtnis fortbestehen, weil sie das Kino, diesen dunklen Ort des Unbewussten, bis in die hinterste Nische ausleuchteten.

Gleich mit seinem Regiedebüt „Eraserhead“ machte Lynch 1977 deutlich, dass seine Idee von Kino nicht primär in der stofflichen Welt verankert war. Die flackernden Schwarz-Weiß-Bilder konnten ihren Ursprung in den (Alb-)Träumen des Regisseurs kaum verhehlen. Im Grunde war „Eraserhead“ nämlich ein Familienfilm.

In dem missgestalteten Baby verarbeitete Lynch die Geburt seiner Tochter Jennifer, die mit deformierten Füßen auf die Welt gekommen war. Die zeitgenössische Kritik sah in dem surrealen Frühwerk lediglich die „Schockeffekte“, was Lynch immerhin einen Ehrenplatz in studentischen Mitternachtskinos einbrachte.

Monster, Dämonen und andere mephistophelische Plagegeister bevölkerten seither seine Filme. Aber es dauerte nach „Eraserhead“, „Der Elefantenmensch“ (1981 für acht Oscars nominiert) und einer formidabel verkorksten „Dune“-Verfilmung, in der er sein Faible für Science-Fiction-Camp zeigte, noch ein paar Jahre, bis der Regisseur David Lynch zu sich fand. Es begann mit einem abgeschnittenen Ohr im Gras.

© imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de

Die Kleinstadt-Moritat „Blue Velvet“ von 1986 führte zurück in die Kindheit des Regisseurs, der in den 1950er Jahren im idyllischen Boise im US-Bundesstaat Idaho aufgewachsen war. „Wenn ich an Boise denke“, schrieb er später in seiner Biografie „Room to Dream“, „sehe ich vor meinem inneren Auge euphorischen Chrome-Optimismus.“

Die euphorischen 1950er Jahre, ein idealisiertes Norman-Rockwell-Amerika, wurde zum Spiegel seiner dunklen Obsessionen. Hinter den weißen Gartenzäunen und gepflegten Vorgärten taten sich in „Blue Velvet“ menschliche Abgründe auf. Das abgetrennte Ohr öffnet ein Kaninchenloch hinab in sexuelle Abhängigkeiten und enthemmte Gewalt.

Dennis Hoppers psychopathischer Frank Booth mit seinen irren Augen, an seiner Sauerstoffmaske nuckelnd, war vielleicht die realste Bedrohung in Lynchs Kino. Aber sie war von all seinen Figuren auch am weitesten far out. Danach konnte man Roy Orbisons Schnulze „In Dreams“ nie wieder unschuldig hören.

Die Seele des amerikanischen Puritanismus

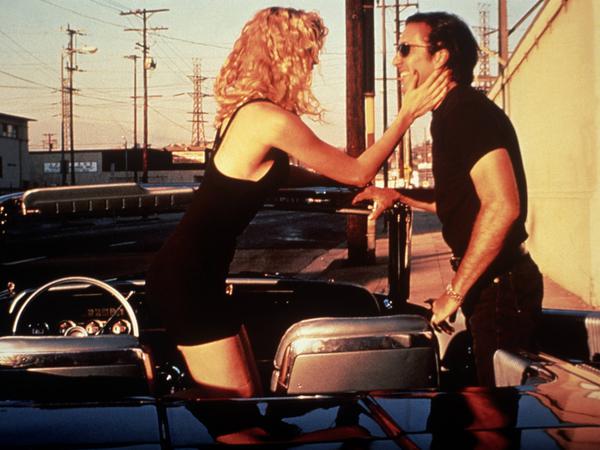

„Kino ist Ton und Bild, die sich gemeinsam durch die Zeit bewegen“, hat Lynch in einem Interview mal gesagt. Auch deswegen ist die Musik des bereits 2022 verstorbenen Komponisten Angelo Badalamenti so eng verwoben mit seinen Bildern: die verschlafene Kleinstadt Twin Peaks an der nebligen Nordpazifikküste, rasende Autofahrten in den Schlund der Nacht in „Lost Highway“, die exzessive Leidenschaft zwischen Sailor (Nicolas Cage) und Lula (Laura Dern) in der im Geiste des Rock’n’Roll wiedergeborenen „Wizard of Oz“-Interpretation „Wild at Heart“.

© imago images / United Archives/United Archives / kpa Publicity

Hatte Lynch mit „Blue Velvet“ tief in die Seele des amerikanischen Puritanismus geblickt, war sein nächster Film „Wild at Heart“ eine hemmungslose Feier der amerikanischen Popkultur, inklusive Schlangenledersakko, 1965 Ford Thunderbird und einer besenreitenden Hexe.

Auch in „Wild at Heart“ wurden Schädel gespalten, aber der „Chrome-Optimismus“ des juvenile delinquent-Pärchens durchbrach für einen Moment die Dunkelheit seines Psychotheaters. Der Film brachte Lynch in Cannes die Goldene Palme ein, über Nacht war er, nicht zuletzt wegen seiner schon damals markanten Tolle, die coolste Type in Hollywood.

Und was tat er? Drehte als nächstes fürs Fernsehen, als das für aufstrebende Hollywood-Regisseure noch das Todesurteil bedeutete. Aber schnell war klar, dass „Twin Peaks“ mehr war als eine Fernsehserie. Das Mysterium um den Tod der Schülerin Laura Palmer wurde schnell ein kulturelles Phänomen, selbst die „geheimen Tagebücher“ avancierten zum Verkaufsschlager. Anfang der 1990 war Lynch, der stets seine Privatobsessionen verfolgt, so nah wie nie wieder an etwas dran, was man Zeitgeist nennt.

© imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de

Der rote Samtvorhang, hinter dem sich der böse Geist Bob in die Träume der Menschen von Twin Peaks stiehlt und von ihnen Besitz ergreift, wurde zum Sinnbild von Lynchs Kino. Film um Film riss der Regisseur den Vorhang vor unseren Seelen weg, konfrontierte sein Publikum mit dem, was dahinter zum Vorschein kam. Im Genre einer stilisierten Soap Opera, einer oberflächlich heilen Welt, konnte Lynch noch tiefer bohren, ohne dass es so schmerzte wie noch in „Blue Velvet“. Plötzlich fühlten sich Albträume wie Sitcoms an.

Der erfolgreichste Experimentalfilmer Hollywoods

Der Humor, den er in „Twin Peaks“ an den Tag legte, ist Lynch in all den Jahren nicht abhandengekommen. Die Skurrilitäten, mit denen er seine Filme garnierte, zielten aber weniger auf Lacher ab, sie folgen einer ganz eigenen Logik.

Die „Log Lady“ aus „Twin Peaks“, die Hasenfamilie, die in „Inland Empire“ wortlos den Haushalt verrichtet (ursprünglich Protagonisten einer von Lynch konzipierten Webserie), oder Robert Blakes Mephisto-Gestalt in „Lost Highway“, die sich an zwei Orten gleichzeitig befindet, sind Figuren an der Schwelle von Wach- und Traumzustand. Sie wirken real, sind aber nicht zu greifen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Lynchs Filme ziehen dem Publikum auch deswegen den Boden unter den Füßen weg, weil Realität und Traum ununterscheidbar geworden sind. Am konsequentesten ist in dieser Hinsicht „Mulholland Drive“, mit dem Lynch sich – auch geografisch – an der Peripherie von Hollywood bewegte. Der Plot um eine Nachwuchsschauspielerin (Naomi Watts), die nach Los Angeles kommt, um Karriere beim Film zu machen, ist so überladen mit mehrdeutigen Motiven, doppelten Einstellungen und sich wiederholenden Schauplätzen, dass am Ende auch der ganze Film ein Traum sein könnte.

Ich erkläre nie etwas. Denn es ist keine Sache der Worte. Sie würden es nur verkleinern, es unbedeutender machen.

David Lynch über seine Filme

Es versteht sich von selbst, dass der bedeutendste und kommerziell erfolgreichste Experimentalfilmer Hollywoods keine Instruktionen für die Navigation in seinen imaginären Landschaften aushändigte. In Interviews gab sich Lynch, trotz jahrzehntelanger Praxis in der Transzendentalen Meditation, weniger mystisch, fast schon hemdsärmlig. „Ich erkläre nie etwas“, hat er einmal über seine Filme gesagt. „Denn es ist keine Sache der Worte. Sie würden es nur verkleinern, es unbedeutender machen.“

Vom Filmemachen hatte er sich nach dem dreistündigen Experiment „Inland Empire“ 2006 abgewandt und sich wieder der Malerei gewidmet, Musik gemacht oder auf seiner Terrasse Möbel gebaut. Hollywood vergaß ihn aber nicht. In seinem autobiografischen „The Fabelmans“ gab Steven Spielberg Lynch vor einigen Jahren die Rolle des Regie-Haudegen John Ford, der dem Alter Ego des jungen Steven einen Ratschlag fürs Leben erteilt. „Wenn der Horizont in der Mitte des Bildes ist, ist es langweilig.“

Ein Satz, den der Regisseur David Lynch auch gut in einem David-Lynch-Film hätte sagen können. Langweilige Bilder gab es bei ihm nicht. Selbst hinter den vermeintlich banalsten taten sich immer faszinierende neue Welten auf. Das Kino von David Lynch wird hoffentlich nie vollständig entschlüsselt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false